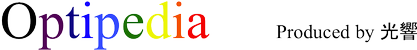

【De Maria によるガラスレーザーのモードロック研究 1963-1966】

筆者の学生時代 1960 年代のモードロック研究で印象に残る研究者がいます。UnitedArircraft の DeMaria さんで、当時、Nd:POCl3 液体レーザーやガラスレーザーの研究をしていた筆者にとって、ピコ秒超短パルス発生の分野で活発な研究者で、学生から見るとスター研究者に見えた記憶があります。彼の研究を見てみると、最初は超音波回折を利用した AOM を光学シャッターに応用した研究から始まり、その後、それを Ar+レーザーに応用し、規則的なモードロックパルスを発生させました。その後、固体レーザーのモードロックに挑戦して、AOM から可飽和吸収色素による高速スイッチへと発展させました。1960 年代には固体レーザーのモードロックはルビーレーザーやNd:YAG レーザーでは実現されていましたが、Nd:ガラスレーザーでは不安定で、なかなかモードロックがかからない状態が続いていました。当時の研究者の間では、均一幅を持つ結晶レーザーに対して、不均一なスペクトル広がりを持つガラスレーザーではエネルギー引き出しが均一に行なわれないので、モードロックは不完全に終わると困難視をしていました。ファイバーレーザーでは完全なモードロック発振ができることが分っている現在では、結果が分っているので、ガラスレーザーも完全なモードロックが可能だと分っていますが、実験データが不安定な当時は、いろいろな議論があったのです。

無料ユーザー登録

続きを読むにはユーザー登録が必要です。

登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。

登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。

- @optipedia.info ドメインより登録の手続きを行うためのメールをお送りします。受信拒否設定をされている場合は、あらかじめ解除をお願いします。

- Gmailをお使いの方でメールが届かない場合は、Google Drive、Gmail、Googleフォトで保存容量が上限に達しているとメールの受信ができなくなります。空き容量をご確認ください。