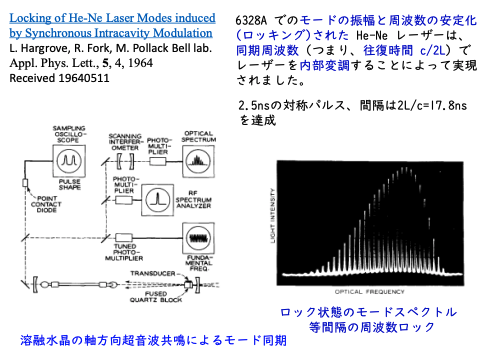

【Hargrove らによる見事なパルス列実験】

同じ 1964 年には Bell 研究所の Hargrove らが図に見るような見事な等間隔スペクトルの発振を He-Ne レーザーで発表しています。同じ 1964 年に He-Ne レーザーによるモードロック実験が複数発表されていますが、ここでは一応、論文投稿の順番に紹介しました。まさに激しい研究競争で研究の先取権の争いが激しいことも勉強になります。世界には必ず自分以外に 3 人の競争者がいます。少しでも研究を怠ると、論文発表の権利を失う、というのが研究だという厳しい教訓を得ることができます。これらの論文はほぼ同時に行なわれており、論文査読の間に、他の研究者が投稿したものも,当然、オリジナルな結果として論文発表されています。それが出版後だと、投稿の権利が失われるのです。

無料ユーザー登録

続きを読むにはユーザー登録が必要です。

登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。

登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。

- @optipedia.info ドメインより登録の手続きを行うためのメールをお送りします。受信拒否設定をされている場合は、あらかじめ解除をお願いします。

- Gmailをお使いの方でメールが届かない場合は、Google Drive、Gmail、Googleフォトで保存容量が上限に達しているとメールの受信ができなくなります。空き容量をご確認ください。