17世紀頃から光は様々な性質を持っている事が発見されており、当時の数学者や物理学、天文学者の興味の対象となってきた。それをまとめる試みを行い、光が波の一種であると結論付けたのがホイヘンスであった。

クリスティアーン・ホイヘンスはオランダに生まれ、哲学者として世界中に知られているデカルトから学問の手ほどきを受けた。父は国会議員でガリレオの友人でもあるなど、非常に恵まれた環境で育った人物である。数学、物理学、天文学の研究に携わり、様々な功績を挙げ、オランダ紙幣にその肖像が描かれていた。

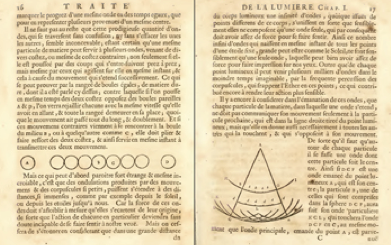

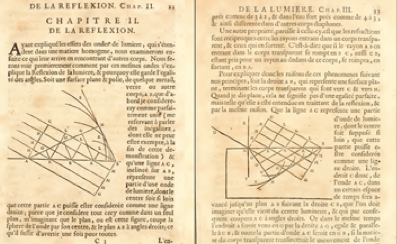

ホイヘンスは1690年に発刊した『光についての論考』で光の波動説を提唱した。しかし、ニュートンは光の粒子説を提唱し、両者は真っ向から衝突する事になった。この決着をつけるべく、様々な科学者が光についての研究を行うようになったといえるだろう。このテーマはアインシュタインが現れる1900年頃まで持ち越重要なテーマとして取り上げらる事になる。

また、ホイヘンスは進行波の波面の各点が二次波の波源となり全体としての波面はその重ね合わせによるものと考えて、回折などの波動の伝搬を説明した。

無料ユーザー登録

続きを読むにはユーザー登録が必要です。

登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。

登録することで3000以上ある記事全てを無料でご覧頂けます。

- @optipedia.info ドメインより登録の手続きを行うためのメールをお送りします。受信拒否設定をされている場合は、あらかじめ解除をお願いします。

- Gmailをお使いの方でメールが届かない場合は、Google Drive、Gmail、Googleフォトで保存容量が上限に達しているとメールの受信ができなくなります。空き容量をご確認ください。