単一光子検出の進化

1世紀間の科学的進歩によって、量子通信や、次々と出現するその他の用途を可能にするものなど、未来の最も興味深い技術のいくつかが実現されている。

単一光子検出は、1分子蛍光、散乱による粒子特性評価、量子暗号から天文学やライダに至るまでの数多くの応用分野において、非常に重要な手段になっている。1つの光子がフォトダイオードの中、または金属表面に衝突するときに、1つの電子を生成するというその概念は、原理的には単純に見える。しかし、その単一電子の検出は、どれだけ簡単なのだろうか。

単一光子計数(シングルフォトンカウンティング)の進歩は、19世紀終盤の光電効果の発見に端を発している。その後1960年代には、シリコンアバランシェフォトダイオード(APD)においてこれが実現された。現在は、ターンキーモジュールによるシンプルなプラグアンドラン形式の光子検出が、OEM装置においても研究施設においても利用されている。単一光子検出は現在、ファイバネットワークにおいて宇宙や地下に実装されて、量子通信を可能にしている他、新しい単一分子や微粒子の特性評価にも採用されており、将来に向けた開発や用途が次々と出現している。

初期の科学的発見

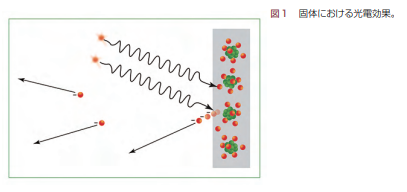

19世紀終盤、ハインリヒ・ヘルツ(Heinrich Hertz)が1887年に発表した見解をきっかけに、光、特にUV照射が帯電体に与える影響を調べる実験が行われるようになった。そして科学者らは、表面から放射される粒子(電子)の数は光度に比例するが、電子の最大運動エネルギーは放射周波数に比例すること、また、最小周波数以下では電子は放射されないことを発見した(図 1)。

この取り組みと、マックス・プランク(Max Planck)の黒体放射に関する研究から、ノーベル賞を受賞したアインシュタイン(Einstein)の論文が生まれた。この論文では、光エネルギーは離散的なパケット(光子)で運ばれること、各パケットの中のエネルギーは、光の周波数に定数をかけた値に等しいこと(光電効果の説明)、十分に高い周波数の光子のみが特定の物質から電子を放出するだけのエネルギーを持つことが提唱されている。光子は金属表面から電子を放出できるため、単一光子は、負に帯電した電子を探すことによって検出することができる。概念は単純で、多数の光子が多数の電子を放出する場合には、実装も比較的容易だが、単一電子の検出は複雑である。

図1 固体における光電効果。

技術進歩

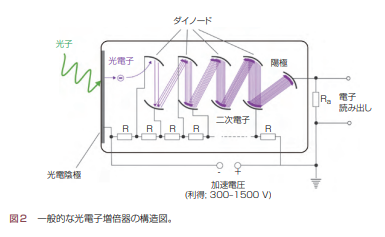

1902年、オースティン(Austin)とスターク(Starke)は、陰極線管(Cathode Ray Tube:CRT)の中の電子ビームで衝撃を与えた金属表面は、表面への入射電子よりも多くの電子を放出することを発見し、これによって、二次放出が信号増幅に応用されるようになった。1934年、米RCA社は、光電陰極(光電効果によって電子を生成する)と二次放出段を同じ真空管の中に組み合わせた、初めての光電子増倍管(photomultiplier tube:PMT)を製造した(図 2)。

このPMTの利得(増倍率)は約8で、単一光子に8つの電子を放出させることによって、その存在を証明することができた。光電陰極のさらなる改良と複数の増幅段によって、現在では線形モードで106の利得が標準的に得られる。

しかし、単一光子を検出するために、増倍段の電圧を増加させて利得を非常に高くすると、光電陰極からの単一の光電子によって非常に大きな電流が出力回路に生成される場合がある。この過程は自己持続する傾向にあるため、電流を検出してPMTをリセットするための制御電子回路が必要となり、増倍できる電子が存在しないために光子が検出されないデッドタイムが生じる。ガイガー計数管(Geiger counter)に似た原理のこの動作方法は、ガイガーモードとして知られる。

光電陰極の効率は100%には程遠いため、すべての光子が電子を生成することにはならない。光電陰極の材料によって、反応する波長範囲は異なり、電子を放出する最小光子エネルギーも異なる。電子は、他の手段によっても放出される可能性があり(熱エネルギーによって電極から電子が放出する熱電子放出など)、「暗電子」が増加する。ガイガーモードで動作する場合、これは光子が存在しないのにカウントされる「ダークカウント」につながる。

PMTは、単一光子に至るまでの低レベルの光を検出できるため、天文学、核子物理学、生体計測など、多くの応用分野において重要な手段となっている。しかし、PMTは過度の刺激に非常に敏感で、周辺光にさらすと簡単に破損する。陽極と陰極には一般的に1〜2000Vの電位差がある。低電圧回路によって光電流が簡単に測定できるように、陽極は低電圧に設定されるため、陰極は大きな負電圧となる。PMTは、磁界の影響も受けやすく、それによって電子の進む方向が曲がって目標からずれてしまい、利得が低下する可能性がある。従って、磁気シールドが陰極に必要になる場合が多く、電気絶縁の追加が必要になる。

米ベル研究所(Bell Laboratories)が1939年にpn接合を発明したことで、単一光子検出のための新たな手段となるフォトダイオードが登場した。pn接合は、1つの半導体結晶の中の異なるドープ領域の境界である。p型領域(接合部の陽極側)には、結晶格子に存在するはずの電子が存在しない。電子が欠落している部分を「正孔」という。n型領域(陰極側)には、中性原子となるはずの結晶格子の外殻に過剰な電子が存在する。これによってダイオードが構成され、通常動作時には一方向にしか電流は流れない。最も簡単な形のフォトダイオードでは、pn接合を構成する物質によって、適切な放射周波数または波長で電子が放出され、接合部に光電流が生成される。逆バイアスをかけて陰極電圧を陽極よりも高くすると、この光電流を直ちに抽出して、フォトダイオードの光レベルに比例する電流を生成することができる。

p型領域とn型領域の間に非ドープ領域(「真性」半導体)を追加すると、ドーピングレベルが高くなり、電荷キャリアを増やして動作速度を上げることができる。西澤潤一らが1950年に発明したPIN接合も、フォトダイオードに理想的である。PINフォトダイオードは、光ファイバ通信から医療機器やレーザ警告システムに至るまでの多岐にわたる汎用的な用途で利用されている。しかしそれらはまだ、1つの光子から生成される電子は1つに限られている。

図2 一般的な光電子増倍器の構造図。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

http://ex-press.jp/wp-content/uploads/2022/05/036-039_ft_detectorsimaging.pdf