高速コヒーレント伝送を支えるチューナブル外部共振器レーザ

コヒーレント伝送が開始されてから、チューナブルレーザ技術には厳格な性能要件が課されるようになっている。ますます多くの研究者らがそれらの要件の中に、幅広い種類の有効な属性を見出している。

チューナブルレーザは、高密度波長分割多重(Dense Wavelength Divi sion Multiplexing:DWDM)システムが1990年代終盤に登場して以来、光ファイバ通信において利用されている。当初は、最大で96個もの異なるDWDMチャネルのそれぞれに対して、異なる部品番号のレーザを調達するための物流を簡素化することが、チューナビリティのニーズを促す要因だった。10年前にコヒーレント伝送技術が出現し、より最近では小型フォームファクタでプラガブルな400Gのコヒーレントモジュールが登場したことで、チューナブルレーザには、これまで以上に厳しい性能要件が課されるようになっている。例えば、非常に狭い線幅、非常に低い位相ノイズ、低い消費電力、小さなサイズ、さらに広いチューニング範囲などである。

リン化インジウムのゲインチップと、マイクロ光学素子またはシリコンフォトニクスを使用した外部レーザ共振器をベースとするチューナブルレーザは、そうした幅広い要件集合を満たし、最高速度を達成するコヒーレントシステムを支える主要な技術として、浮上している。

コヒーレント伝送

コヒーレント伝送は、情報が光信号の振幅だけでなく位相にも符号化される点が、従来の「直接検波」方式とは異なる。位相情報は、信号を局部発振器レーザと比較してから、デジタル信号処理を施すことによって復元される。その処理は、無線やマイクロ波伝送で何十年も前から使用されているヘテロダイン検波方式に似ている。

コヒーレント伝送には、直接検波方式に勝る多くのメリットがある。例えば、信号対雑音比(S/N比)は大幅に改善され(ノイズ耐性が高い)、1シンボルに複数ビットを詰め込むことができ(オンオフキーイング:OOK)、両方の極性で伝送が可能で、ファイバ障害のデジタル補償によって長い伝送距離に対応し、より柔軟な再構成が可能である。このようなメリットによってコヒーレント伝送は、海底ケーブルシステムに至るまでの80kmもの伝送距離にわたる高速データ転送に対して、主流の伝送方式となっている。最先端の商用システムは現在、1波長あたり800Gbit/sの伝送速度を達成し、1本のファイバ上に32個以上もの波長チャネルを提供する。

光周波数におけるコヒーレント伝送を可能にする技術進歩としては、先進的なデジタルシグナルプロセッサ(DSP)、ASIC、コヒーレントな変調器と受信器のフォトニック集積、超狭線幅のチューナブルレーザなどがある。直接検波システムでは、光の強度のみが測定される。ビットは、光子が存在するか否かによって1か0かが判断され、位相には依存しない。線幅は、レーザの位相の安定性を表す。直接検波システムでは、信号の位相は使用されないため、線幅は重要なパラメータではなく、一般的には10MHz以上の線

幅が使用されていた。

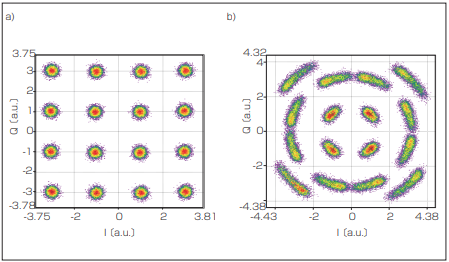

一方、コヒーレント伝送では、情報が光信号の位相に符号化されるため、位相ノイズが重要となり、線幅が広いと、信号が劣化する可能性がある。図 1は、16QAM(Quadrature Ampli tude Modulation:直角位相振幅変調)方式のコヒーレント信号のコンステレーションを示したもので、(a)は位相ノイズなし、(b)は位相ノイズありで受信した場合である。図1(b)では、レーザ位相ノイズによって、16QAMコンステレーション内の3つの一定半径に沿って、コンステレーションポイントの位相が回転している。その悪影響として、いくつかの隣接するコンステレーションポイントが明確に区別できない状態になっており、それはシステムのビットエラー率の増加につながる。

高次変調方式で動作するシステムは、コンステレーションポイントのアレイ密度が高く、ひずみの影響を受けやすいため、レーザ位相ノイズを低減する必要がある。また、高いボーレートで動作するシステムや伝送距離が長いシステムは、後述のイコライザで増幅された位相ノイズの影響を受けやすい。これにより、局部発振器(Local Oscillator:LO、コヒーレント受信器内で、信号を比較するリファレンスとして使用されるレーザ)の位相ノイズには、厳しい要件が課される。従って、「純度の高い」周波数を備える(線幅が狭く位相ノイズが低い)レーザしか、最高性能のコヒーレントシステムには使用できない。

図1 16QAM方式のコンステレーション。(a)は位相ノイズなし、(b)は位相ノイズありで受信したもの。

外部共振器レーザ

コヒーレント伝送に用いられるレー

ザの種類としては、分布帰還型(distributed feedback:DFB)アレイ、分布ブラッグ反射型(Distributed Bragg Reflector:DBR)レーザ、外部共振器レーザ(External Cavity Laser:ECL)などがある。最初の2つは、ゲイン媒体を含む半導体チップに反射器を集積するもので、共振器の長さに制約があるために、線幅が限られる。ECLは、半導体ゲインチップとは独立した光共振器を使用する。この共振器は、マイクロ光学素子で構成するか、マイクロ

リング共振器(microring resonator:MRR、図 2参照)を使用するシリコンフォトニクス集積素子で構成することができる。これにより、半導体導波路内での過剰な損失を回避しつつ、共振器を延長することができる。レーザ共振器の基本理論によると、共振器が長いほどレーザの線幅は狭くなる。しかし、コヒーレントシステム内のレーザ性能はそれよりも複雑で、線幅の数値だけで表すことはできない。

図2 マイクロ光学素子とシリコンフォトニクスをベースとした外部共振器レーザ。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

http://ex-press.jp/wp-content/uploads/2022/01/014-017_ft_tunable_lasers.pdf