内視鏡先端に直接組み込むことができる3Dプリント分光器

100×100×300μm3以下の小型分光器を3Dプリントすれば、集光ファイバが不要になり、分光内視鏡の直径が劇的に小さくなり、最小曲げ半径も小さくなるかもしれない。

内視鏡は1806年に導入され、それ以降、臨床医は最小限の侵襲性をもって人間の体内を見ることができるようになり、医療に革命がもたらされた。内視鏡は過去200年の間に大きな進歩をいくつか成し遂げた。そのほとんどは、光学とフォトニクスのブレイクスルーと直接関係している。2017年に発表された「内視鏡の歴史」というタイトルの総 説 では、 米ミネソタ大(University of Minnesota)医学部のピエト・デ・フルーン教授(Piet De Groen)が、電球、広角レンズ、光ファイバ、CCDの発明などの出来事と内視鏡の革命を結びつけて、詳細な年表を作成した(1)。

この総説は非常に包括的なものだが、内視鏡における最も刺激的な開発の1つを見落としている。分光内視鏡である。分光プローブを内視鏡に組み込むことで、臨床医は組織を切除することなくリアルタイムに生化学的分析を実施できる。

分光法と内視鏡との組み合わせは、新しいアイデアではない。1990年には、このトピックに関する論文が見受けられる(2)。初期の論文の1つに、クリーブランド・クリニック財団(Cleveland Clinic Foundation)とマサチューセッツ工科大(Massachusetts Institute of Technology)のチームが、蛍光分光法を用いて、「粘膜異常を正確に診断する」ための光ファイバ内視鏡の開発についての報告がある。この分野の研究の初期では、フォトニクス技術がまだ成熟しておらず、分光内視鏡を商業的に展開することはなかった。

蘭アムステルダム大(University of Amsterdam)の教授で、世界消化器病学会の会長であるグイド・ティトガット博士(Guido Tytgat)は、バレット食道に関する2003年の書籍の中で、「(内視鏡による)異形成や初期がんの蛍光検出を臨床応用することは、まだ初期段階である」と述べている(3)。ティトガット博士は知らなかったようだが、この本は出版されたころ、分光機器は世紀末の通信ブームに後押しされて急速に進歩する期間に入っていた。それ以降、分光器や光源は小型化、低価格化、使いやすさが進み、分光内視鏡を臨床導入する障壁の多くがなくなった。

内視鏡分光プローブのトレンド

光ファイバ内視鏡は、イメージングを目的としてフレキシブルな光パイプを作るため、最初は1950年代に導入された。最も簡単に想像できるたとえは、光ファイバケーブルの束をCCDアレイに見立てることである。束の中にある個々のファイバが、CCDにおける個々の画素に該当する。実際には、束の中心部に1本以上の大きなコアファイバを配置して照明源として使用するのが一般的であり、ドット欠けのあるCCDという言い方のほうが似ている。カメラを小型化する技術が進み、内視鏡先端にカメラを直接組み込められるようになった。これにより、必要な光ファイバの数が大幅に減り、内視鏡の柔軟性が向上した。

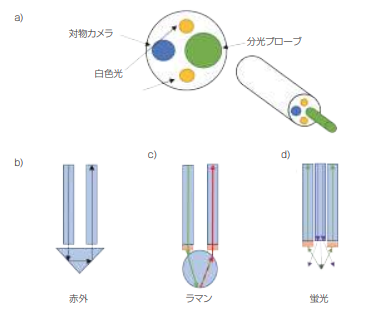

この事例は、既存の光ファイバが、さまざまな分光法に活用され得ることも示している。図1aは、典型的な分光内視鏡先端の模式図である。正確な配置はいろいろあるが、基本原理は同じままである。カメラと照明は、分光プローブの先端からやや奥まった場所にある。この配置により、臨床医はプローブ先端が特定のターゲット領域に接触していることを目視で確認できるようになる。現在までに、フーリエ変換赤外(FTIR)分光法(4)、ラマン分光法(5)、蛍光分光法(6)、多光子分光法(7)を用いた内視鏡分光プローブが、がんなどの疾患の診断に有効であることが示されている。

FTIR分光プローブは、減衰全内部反射(ATR)を利用して、組織に接触したときの赤外(IR)吸光を検出する(図1b)。ラマンプローブは通常ボールレンズを使用し、励起レーザを接触点

に集光させると同時に、散乱光を集光ファイバに集める(図1c)。一貫して実施されてはいないが、レーザライン(ショートパス)フィルタとレイリー(ロングパス)フィルタを、ファイバの先端に配置することがベストプラクティスと考えられている。そうしなければ、レーザが光ファイバケーブル内で大きなラマン信号を発生させてしまい、検査対象の組織からの信号に干渉する可能

性が高くなる。

蛍光プローブは、技術的に単純であるため、よりシンプルな構造にできる。一般的には、中央にある励起ファイバと、その周囲に集光ファイバの束がある(図1d)。中空リングのフィルタを使用して、蛍光プローブの集光ファイバに励起光が入るのを防ぐこともできるが、必要に応じて近位端に設置することもできる。

図1 分光内視鏡の遠位端の模式図(a)。一般的な分光プローブの配置のうち、赤外分光法(b)、ラマン分光法(c)、蛍光分光法(d)を示す。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

http://ex-press.jp/wp-content/uploads/2021/11/040-042_bioft_spectroscopy.pdf