次世代の超高速レーザにより非線形細胞イメージングの障壁が低減する

細胞を高解像度で化学イメージングする非線形顕微鏡の登場を加速させるのが、モードロックファイバとディスクレーザだ。

生きた細胞や細胞内小器官を化学的・形態学的に解析することは、生物科学の基礎となるものである。これらの技術を組み合わせて細胞や細胞内小器官の2次元及び3次元の化学画像を作成することで、細胞機能をより深く理解できるようになり、現在の生物学や医学に多くのブレークスルーをもたらしている。過去40年以上にわたり、レーザは高解像度な化学イメージング技術、特にラマン分光法と蛍光分光法に基づいた技術の開発において計り知れない役割を果たしてきた。本稿では、レーザ顕微鏡の歴史を簡単に振り返る。超高速レーザシステムに焦点を当てながら、当時のレーザ技術が特定の技法の優位性にどのような影響を与えたかについても同時に議論する。

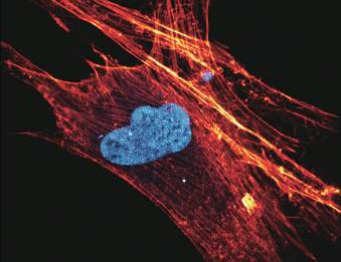

多光子蛍光顕微鏡やコヒーレントラマン顕微鏡のような非線形プロセスには、従来のラマン分光法や蛍光細胞イメージングと比較して幅広い利点がある。これらの技術は、感度、解像度、ラベリングの有無にかかわらず操作可能であるという点において、特に有望である。こうした技術が最初に実験的に証明されたのは30年以上前だが、超高速レーザ光源が必要なことから商業的な実行可能性は限られていた。しかし幸運にも、コンパクトなモードロックファイバレーザとディスクレーザの近年の急成長により、物理学や工学の研究室から生物学や生化学の研究室への導入がようやく可能になっている。例えば、図1に、独トプティカ・フォトニクス 社(TOPTICA Photonics)のFemto Fiber ultra 920を使用して観察した幹細胞の高解像度多光子画像を示す。

図1 アクチンをATTO、核をDAPIでラベルしたヒト幹細胞の高解像度多光子画像。(提供:ミュンヘン応用科学大のトーマス・ヘラー氏)

レーザ顕微鏡の歴史

二光子蛍光分光法やコヒーレント反ストークスラマン分光法(CARS)及び誘導ラマン顕微鏡(SRS)は、多光子蛍光顕微鏡とコヒーレントラマン顕微鏡の特定の一部分であり、それら自体が蛍光顕微鏡とラマン顕微鏡の一部である。従って、レーザ顕微鏡の進化を総じて理解するためには、これらのすべての発展を同時に見ていくことが不可欠である。生物科学におけるレーザ顕微鏡が最初に使われたのは、1982年に米海軍研究試験所(Naval Research Laboratory)でマイケル・ダンカン氏(Michael Duncan)らが報告したもので、タマネギ細胞のCARS画像を作成するためだった(1)。

皮肉なことに、2年後には、生きた細胞をイメージングできる最初の走査型共焦点蛍光顕微鏡が米オックスフォード大(Oxford University)のインゲマル・コックス氏(Ingemar Cox)によって構築された(2)。ラマン顕微鏡は化学的特性を欠く一方で、蛍光顕微鏡ではレーザ要件が大幅に簡素化された。コックス氏は、441.6nmで10mWのHeCdレーザを用いることで、フルオレセインイソチオシアナート(FITC)で染色したハムスター腎臓細胞をイメージングできた。試料の前処理の必要と光化学的劣化の可能性があるにもかかわらず、よりシンプルなレーザ要件が理由となり、共焦点顕微鏡は長い間、細胞イメージング方法論の支配的な存在となった。

それでも非線形顕微鏡技術の研究は続き、1985年にはイスラエルのバルイラン大(Bar-Ilan University)のアイザック・フロイント氏(Isaac Freund)とモーシェ・ドイチュ氏(Moshe Deutsch)が生体組織の第二高調波発生(SHG)顕微鏡画像を初めて発表した(3)。彼らはQスイッチNd:YAGレーザを用いて、ラット尾の腱のコラーゲン原線維の画像を作成し、原線維の方向と厚さを検出する性能を示した。解像度は約50μmと比較的粗かったが、細胞生物学においてラベルフリーな化学画像を開発する期待が高まった。

5年後、米コーネル大(Cornell University)のウィンフリート・デンク氏(Winfried Denk)、ジェームズ・ストリックラー氏(James Strickler)、ワット・ウェッブ氏(Watt Webb)は、約100fsのパルス幅を持つモードロック型色素レーザを用いて、生きた細胞の二光子蛍光顕微鏡画像における中心的な研究で非線形顕微鏡を次のレベルに押し上げた(4)。生きた細胞をイメージングするために近赤外線励起光源を用いることの利点は当初より明らかであったが、この技術が大量採用されるには当時のレーザ源は煩雑すぎた。1990年代から2000年代初頭にかけて、色素レーザに代わってセルフモードロック型チタン・サファイアレーザが登場したが、なおも高額で巨大であり、広く商業化されには問題があった。幸い、過去10年間で、モードロックファイバレーザとディスクレーザの商業化により超高速レーザ技術にルネッサンスが起こり、超高速レーザ光源のコストと複雑性が大きく削減された。例えば、トプティカ・フォトニクス社のFemto Fiber ultra 920(図2)のレーザヘッドは、サイズが77×165×300mm、重さが4kgしかない。一般的なモードロック型チタン・サファイアレーザは、これの40倍以上の大きさである。

二光子蛍光顕微鏡が最初に実証された同じ年に、ゲルウィン・パプルス氏(Gerwin Pupples)と蘭トゥウェンテ大(University of Twente)と独マックス・プランク研究所(Max Planck Institute)の共同チームが、生きた1つの細胞をイメージングできる最初の共焦点ラマン顕微鏡を初めて開発したことも興味深い(5)。共焦点ラマンは優秀な空間解像度(1μm3以上)と優れた化学的特性をもたらした。残念ながら、共焦点ラマンは自発的なラマン散乱に依存するため、感度が低いという問題がある。当初の期待にかかわらず、本来は通信用に開発されたレーザと検出器の技術が共焦点ラマンに利用でき、共焦点蛍光に対抗できるようになるには、さらに15年かかることになった。

図2 トプティカ・フォトニクス社のFemtoFiber ultra920(レーザヘッド部分のみ)。トプティカ・フォトニクス社提供。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

http://ex-press.jp/wp-content/uploads/2021/06/030-032_ft_biomedical_imaging.pdf