液晶ディスプレイに対するメリットを備えたレーザバックライト

液晶ディスプレイのバックライトとして LEDの代わりに偏光されたレーザ光を使用すると、効率は倍増し、色域は拡大する。

液晶ディスプレイ(LCD)では、バックライトを用いて光を生成する。生成された光は、LCDパネルによって変調される。現在、ほぼすべてのLCDにおいて、LEDがバックライト光源として使用されているが、これの代わりにレーザを使用するための開発が進行している。レーザの使用は、色性能と電力効率の大幅な改善につながる可能性がある。

SID(Society for Information Display)が主催した、最も直近のカンファレンスDisplayWeek(2020年6月7〜12日)では、2社がレーザバックライト開発の取り組みに関する論文を発表した。レーザをバックライトに使用するという概念は新しいものではない。過去の設計では一般的に、内部全反射(Total Internal Reflection:TIR)と抽出構造を用いて、光の均質化とLCDパネルに向けた抽出を行うことのより、レーザによってバックライトを満たすという、従来のLEDベースのバックライトユニットと同じような方法がとられてきた。

この方法の1つの問題は、光の偏光状態が破壊されるために、電力効率面でのメリットがないことである。これは、LCDにおいて、LCDパネルが2枚の偏光板に挟まれていることに起因する。すべてのバックライトが非偏光の光を生成するため、最初の偏光板に入射する際に直ちに50%の光が失われ、電力効率は大きく損なわれる。偏光を反射する偏光板に反射型のバックライトを組み合わせたものが開発されているが、それでもおそらく光スループットは、せいぜい10〜15%しか上昇しない。目標は、プレ偏光板が不要な、偏光レーザベースのバックライトを開発し、電力効率を大幅に改善することである。

レーザバックライトの2つめの明白なメリットは、実現可能な色域が広いことである。4K/8Kコンテンツに対する色域規格は、BT.2020である。しかし、この色域は非常に広く、これを達成できる商用フラットパネルディスプレイはまだ存在しない。その結果、4K/8Kコンテンツは、それよりも狭いDCIP3の色域でマスタリングされている。DCIP3は映画館のスクリーンに対して用いられているものだ。BT.2020の色域全体をカバーするには、基本的にレーザ光源の使用が必須である。規定されているRGB原色がスペクトル軌跡上にあるためである。これは、それらが単一波長の原色であることを意味する。赤色、緑色、青色(RGB)のLEDや、量子ドットであっても、半値全幅(Full Width Half Maxi mum:FWHM)のスペクトルバンドは数十ナノメートルもあり、BT.2020の色域全体をカバーするには広すぎる。FWHMが10ナノメートル未満のRGBレーザならば、この色域を実現できる可能性がある。

また、レーザを使用すればカラーフィルタを取り除くことができるため、色性能を犠牲にすることなく、コストを削減して、効率をさらに高めることができる。

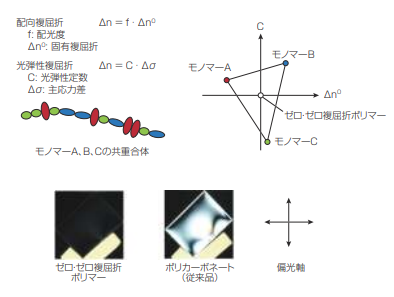

ジャパンディスプレイの小村真一氏は、同社の第2世代レーザバックライトディスプレイについて説明し、第2世代で新しいのは、ゼロ・ゼロ複屈折ポリマーというものを導光板の材料として採用していることだと述べた(図 1)。導光板とは、入力LEDまたはレーザからの光の混合と均質化が行われる部分である。一般的なポリマーベースの導光板は、複屈折が均一ではないため、偏光光源を使用した場合に、偏光に空間的ばらつきが生じる。それに対してジャパンディスプレイが考案した賢明な解決策は、光弾性定数と固有複屈折率の値がそれぞれ異なる、3種類の異なるモノマーからなる、ハイブリッドポリマーを設計するというものだった。これによって、それら2つのパラメータがゼロとなる複合材料が得られ、バックライト全体にわたって空間的にかなり均一性の高い偏光状態が生成される。

図1 ポリマーと直交偏光板を通した光透過。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

http://ex-press.jp/wp-content/uploads/2021/06/027-029_ft_advances_in_displays.pdf