光生物調節療法―行うは易く知るは難し

光生物調節(PBM)療法とよばれる非電離・非熱の光治療が適切な量と臨床状況の下で用いられるならば、治癒・再生中の組織を刺激することで痛みを軽減したり炎症を緩和したりできる。

現在我々が理解しているように、光は生命のあらゆる側面に広がっている。光は、宇宙の究極的な基準から物質の基本的性質にまで関わる。物理学から離れて、人間の健康を向上するために光を用いてきたことの証拠は、エジプトの治癒行為における時間療法のように、さまざまな古代文明にまでさかのぼることができる。

光と生物学的相互作用をより理解することで、さまざまな健康メリットを正確に解明できる。例えば、皮膚や骨における適切な日光とビタミンDの代謝、脳による視覚や知覚、概日リズム、精神状態などがある。医学では、種々の光ベース治療法の使用は一般的であり、新生児黄疸に対する青色光線療法、乾癬に対するソラレン長波長紫外線(PUVA)などがある。

もう1つの治療では、光と光感受性の薬剤を組み合わせ、腫瘍細胞や細菌叢を殺す。これは光線力学的治療法とよばれる。これらの治療法は、標的となる発色団による選択的な吸光、またはがんの場合がんに接着したナノ粒子や化合物が吸光してがん細胞を破壊する能力に基づいている。

これらの破壊的プロセスとは異なり、痛みや炎症を緩和したり組織の治癒や再生を促したりするために低量のバイオフォトニクスの光を治療に用いることは、光生物調節(PBM)療法とよばれる。2015年においてPBMという用語が一般的に受け入れられており、広く認知されている大きな要因とされている。以前は70以上の異なる専門用語があり、低レベル光療法、低レベルレーザ療法、コールドレーザ、光刺激などがこの治療法を表現するのによく使われていた(1)。

光生物調節の利点

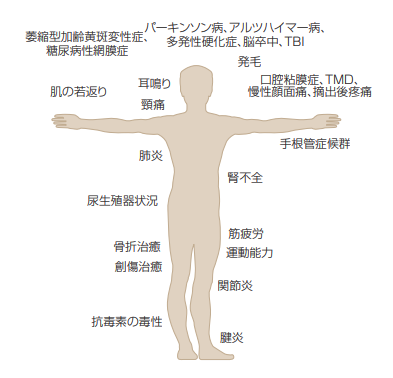

PBM療法による利点がある臨床状況のリストは驚くべきもので、脳に影響を与えるものから脚の腱障害、急性疼痛、慢性疲労にまで至る(図1)。確かに一見したところ、PBM療法の万能的なアプローチは、取るに足らない代替療法としてかなり不評を招く分野である。

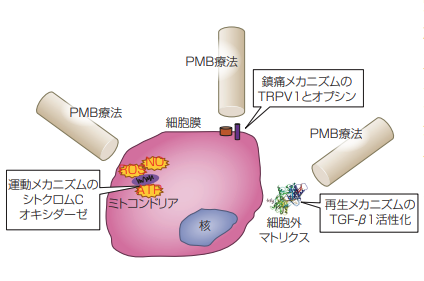

しかし、正確な分子メカニズムの理解による近年の進展が、特定の臨床的利点にアプローチすることへの後押しがより必要であると示している(2)。これら近年の進展の中で、3つの個別のPBMのメカニズムが説明されている。すなわち、細胞内(ミトコンドリア内のシトクロムCオキシダーゼ)、細胞膜(オプシンやTRPV1のような光感受性受容体やイオン輸送体)、細胞外(潜在的なTGF-β1)だ(3~7)。ある特定のPBM応用では有効な重要なメカニズムがあるかもしれない一方で、臨床治療の間では顕著な特定の生物的反応を起こす一般的ないくつかのメカニズムがあることが研究によって示されている(図2)。

この分野における大きな課題は、再現性に欠けることと臨床的有効性の厳しさだ。近年の大きな取り組みにより、このイノベーティブな治療法の臨床上の安全性と有効性をさらに向上できるPBMは、2つの大きな範囲に絞り込まれている。第一は、解剖学的に個別かつ疾患の病理生態学がベースのPBMメカニズムで、十分に研究されるべきであろう。例えば、膝関節の痛みには、腸や肩の痛みとは異なるアプローチが必要だろう。もう1つの例は、炎症性の筋肉痛に対するPBM療法には、筋損傷や修復に対する再生メカニズムとはまったく別の経路を利用する必要があるだろう。

多国籍がん支持医療機構と国際口腔腫瘍学会(MASCC/ISOO)による近年の論文では、化学療法で頻発する副作用である口腔粘膜症の予防や治療において、PBM療法に対する定量的な規定の概要がまとめられている(8)。これは本分野における大きなランドマークであり、複数の良質な多施設プラセボ対照ヒト臨床研究のシステマティックレビューとメタアナリシスに基づいた主流の医学において、PBM療法の使用に対する最初の明確な臨床上の推奨である。

図1 光生物調節療法の幅広い臨床アプローチでは、治癒や再生を促す際の痛みや炎症の軽減を目指す。

図2 光生物調節療法では、個々の細胞の場所による3つのメカニズムが光受容ターゲットへの作用として同定されている。個々のメカニズムは特定の治療応用(運動、鎮痛、再生)で優位に立つ一方で、個別の臨床シナリオでは3者間で大きなクロストークの存在が次第に明らかになっている。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

http://ex-press.jp/wp-content/uploads/2019/11/038_pa_phototherapy.pdf