光学的進歩が天文干渉法を次の10年で飛躍的に改善する

高度な望遠鏡とディテクタ、可変形状ミラー、光ファイバビーム伝送、集積フォトニクスは、長基線光赤外干渉法を飛躍的に前進させる技術のごく一部である。

1920年12月の寒い夜、アルバート・マイケルソン氏とフランシス・ピース氏は、100インチのコントロールルームにすわっていた。20フィートのブームと望遠鏡前面に据え付けられていた小さなミラーを使用して数ヶ月前から彼らはマウントウイルソンのホッカー望遠鏡で実験に取り組んでいた。この夜、彼らはオリオン星座の最も明るい星を観察していた。それとともに、彼らは、干渉縞を観察することでベテルギウス星の直径が0.047秒角であることを示すことができた。また、一定のミラーの組合せで干渉縞がどのようになくなるかを示すことができた。こうして高角分解能天文学の分野が始まったのである(1)。

現在、光赤外干渉計は、数千の天体のサブミリ秒角解像度画像を普通に実現できる。これらの画像は、数と精巧さの両方で増加すると見られている。これは、新たなイノベーションや現代技術が現行の光学および近赤外(NIR)望遠鏡ファシリティに導入されているからである(2)〜(4)。

手短に言うと、天文干渉計は、著しく離れた個別の位置で集光し、はるかに大きな望遠鏡のアパチャ(開口部)を統合して作る。これは、個別の望遠鏡のアパチャで達成できるよりもはるかに遠く離れている。この光は、コヒレントに結合され、すべてのアパチャ間の位相を維持し、観察対象の天体の画像を再現する。本質的に、その計測装置は、画像のフーリエ変換を計測する、さらにその変換を反転することによって画像が生成される。

天文干渉法を非常に厳しくしている制約がいくつかある。特に地球の大気は、非常に速い時間スケール(数十ミリ秒)で変動する一連の「シーイング」条件を生み出す。基本的に、「シーイング」は天文用語であり、望遠鏡情報の空気の屈折率が地球の大気の影響をどの程度受けるかを記述している。従って、データは迅速に収集する必要がある。コヒレンスそのものの位相と位相面のひずみを防ぐためである(5)。

現代のディテクタは、つい最近まで、雑音が多すぎて、これらの信号の増幅ができなかった、従ってガラスやディテクタで直接干渉縞を生成するためにすべてのデータをとった。これは、各望遠鏡で局部発振器を使う無線/サブミリ波干渉計とまったく違う。つまり、データが記録され、発振器信号を使ってコンピュータ後処理段でデータを再結合するからである。

天文学者が、これまでにない暗い天体を見たいなら、もっと大きな直径の望遠鏡が必要になる。ある角度で相対的に小さな天体を観察するには、望遠鏡を遠く離して設置しなければならないが、それでも望遠鏡ラインに沿ったコヒレンスは維持されなければならない。

最後に、素早い観測には、フォトン数は常に少ないので、集光検出を高めるより効率的な方法が常に探求されている。この基本的な説明に一定の工夫を適用することで、研究者は最新の光学干渉計の改善で数々の領域を考えつくことになり、その多くは実装されつつある。

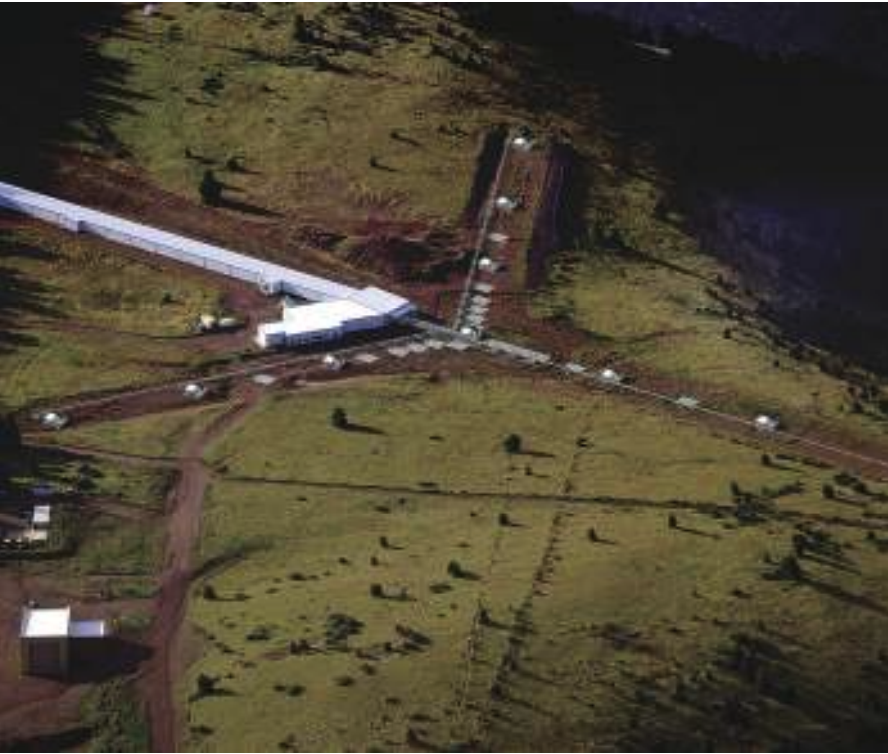

10望遠鏡MRO干渉計施設の写真を示している。これは、望遠鏡の重ね合わせ図である。(写真提供者:タイソン・イークマン、およびアンドレ・オリバーによる干渉望遠鏡、MRO干渉計)

望遠鏡と適応光学

コヒレンスを維持し、より大きなアパチャの望遠鏡を使う1つの方法は、各望遠鏡で波面をフラットにすることで天文シーイングの効果を取り除くことである。従来、適応光学(AO)を用いて達成したが、最近までほとんどのAOシステムは数個から12を超えるミラー必要とし、ディテクタで集められるフォトン数が減少した。現在、デフォーマブルミラーにより、かつてなく暗い、より正確な観察が可能になっている。

カリフォルニアのマウントウイルソン天文台、Center for High Angular Resolution Astronomy(CHARA)アレイで開発中の、画期的なアプローチは、各望遠鏡への“Sky AO” 実装であり、これは最高感度で大気波面を補正する。星光ビームがまだ、本質的に損失の多いプロセス、結合まで送られていないからである(図1)。そのポイントで、2つ目の“Lab AO” システムによりバックエンドセンシングのために、ある望ましい(非天文的)波長で、人工ビーコンをビームに注入することができる。これは、「ノンコモンパス」問題として知られており、すべてのAOシステムが悩まされる問題である。しかし、この場合、ノンコモンパスは数百m長となり、多くの光学系(電動であることが多い)を含む。この第2システムが、ビーム伝送中に蓄積された波面誤差を補正し、波面誤差は人工ビーコンであるので、高SNR動作が可能になる。同様のアーキテクチュアは、海軍精密光干渉計(NPOI:Navy Precision Optical Interferometer)にも適用されつつある。

最後に、この世代の光干渉計をさらに進めるために探求されている1つの方法は、画期的な集光アプローチである。大きなストロークの適応光学で始まる望遠鏡設計は、ほぼ軸上の回折限界性能に焦点を当てており、ローコストの未加工フロートガラスを大型オプティクスに利用できる。干渉法の2 ~3mクラスの集光装置で、この10 ~ 20倍のコスト削減は、現在のファシリティを大幅に拡大し、そのうえ、経済的に次世代のものも可能にする。

図1 CHARAアレイの“Sky AO”システムは、地球の大気によって生ずる天文波面のひずみを補正する。“Sky AO” とともに、CHARAは、“Lab AO” システムを開発している。これには、干渉計システムの感度と効率を改善するデフォーマブルミラーが使用されている。(画像提供:グルノーブル天文台の天文研究所とCNRS)

ビームトランスポートと遅延補正

望遠鏡でビームが集光された後、ビームは真空ビーム伝送線を使い再結合ラボに中継される。この真空システムは広帯域、安定で、分散はない。しかし、そのシステムは機械的によく理解されているとはいえ、課題の多い日常メンテナンス要素である。

次に、アパチャ間の距離が離れており、また短いタイムスケールの大気ひずみ、すなわち信号位相にノイズを付加する、いわゆるピストンを除去するために、遅延補正が行われる。この補正は非常に高価な手段である。500mにもなる距離でナノメートル精度で動くミラーを収容する建物が必要になるからである。こうしたシステムは成熟しているが、多数の反射をともない、その各々で光の一部が失われる。NPOIと米マグダレナ・リッジ天文台干渉計(MROI)では、これらのシステムはすべて真空内にある。

固定の個別ミラーバッテリーで、静的な「かなりの量」のパス遅延も可能である。これは、CHARAアレイやNPOIで使用されている。ミクロンレベルのピストンひずみ補正は、干渉計ではどこでも行えるが、今日では、すべてのステップが大気シーイングタイムスケール内で完了するように、遅延線の小型ミラーの圧電補正や音声コイルで行われることが多い。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

http://ex-press.jp/wp-content/uploads/2018/09/p18-21_ft_advances_in_testmeasurement.pdf