究極のARディスプレイ未来のウィンドウを拡げる光学技術

拡張現実ディスプレイはテキストや画像を重ね、私たちの周囲の世界を見る能力を拡張する。しかし理想的で視野の広いソリューションの設計は、優秀なオプトエレクトロニクス設計者にとっても依然として課題となっている。

究極の拡張現実(AR)ディスプレイは、ユーザーと周囲の間にある透明ディスプレイであると考えられる。すなわち、現実とバーチャル情報を完全に統合し、現実世界に仮想世界を空間的に重ねる、パーソナルかつモバイルなウィンドウだ。ARディスプレイは、場所や建造物、物体、人々に重ねた視覚情報(記号や画像)をユーザーに与えるために、光学的な手法によって光を調節する。

これらのディスプレイは、バーチャル情報によって現実世界をさまざまな形式で拡張するため、強力で頼もしい。たとえば、周囲で動く物体の特徴を同定して強調したり、意思決定の手助けとなる重要な情報にズームインしたり、ヒトの目には見えないが代わりに利用可能なテキストやデータ、モデルデータベースによる隠された情報を提供したりできる。

データは広範な技術を通じて取得でき、偏光感度や、赤外線やテラヘルツのイメージングのような超人能力を疑似できる。われわれが知る世界の空間、物体、人々のすべてを塗り重ねることで、これらのディスプレイはわれわれの能力を拡張して本来の感覚を超えたものを見ることができ、ユーザーの文脈や行動に関わるあらゆる情報をもたらす。

残念ながら、物理的に快適で、眼精疲労を防止し、現実を覆い隠さずに希望する拡張情報をもたらし、そしてアプリケーションが決定する一般消費者または工業ユーザーに受け入れられる小売価格をどうするかという、究極のARディスプレイを開発するアプローチが、光学エンジニアとオプトエレクトロニクスエンジニアで異なる。幸いなことに設計者は、ARディスプレイが成熟して普及するような新たな光学やフォトニクスの進展に合わせて、足並みをそろえて上記の課題に向き合っている。

アプリケーション

ARのさまざまな新興アプリケーションを考えよう。数あるなかでも米ボーイング社(Boeing)は、技術者のためによりよい将来を作り続けている。1990年代以降ロードマップを掲げており、航空機の電気配線を設置するときにスマートARグラスを導入しようとしている。修理やメンテナンス時に航空機の内部設計図のテキストをARディスプレイに重ねることで、労働者の生産性やエラーなしの業務の可能性を拡大する(1)、(2)。

情報のプライバシーの権利がニュースの見出しを飾っているが、クラウド中の自発的な市民によって作られた個人情報を重ねることを考えてほしい。ある場所に入ると、ディスプレイのインタフェースは周囲の人々に関する高度な視覚情報とやり取りするだろう。この情報は、人々の会話や交流を刺激する手助けとなるかもしれない。

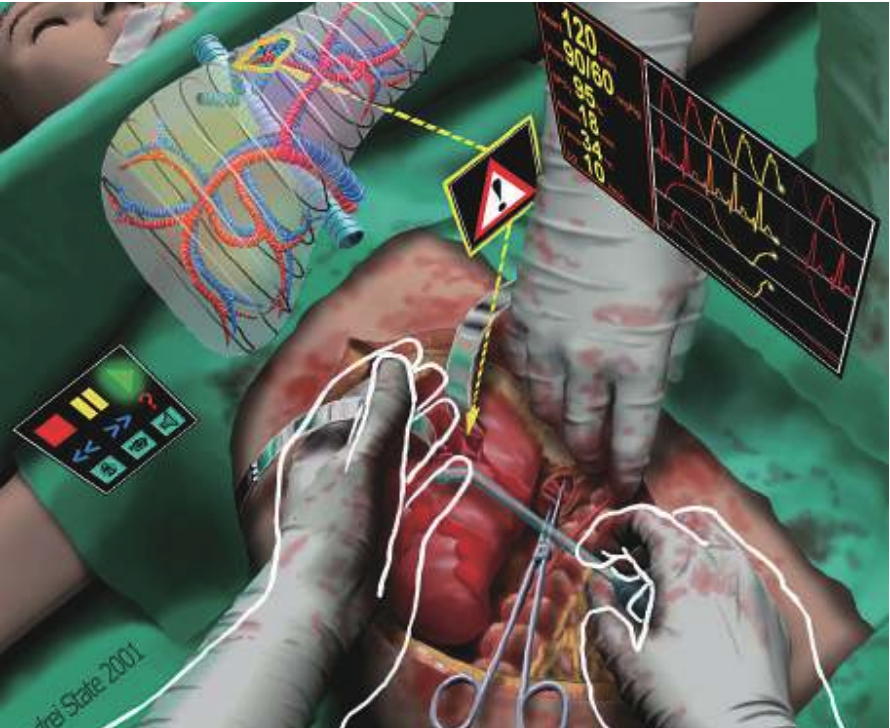

魅力的拡張例のもう1つは、医療領域だ。医師は、医療デバイスを通じて得られる患者の内部組織を明らかにするデータベースから、データやモデルを重ねて見ることができる(図1)。対象人物の組織に関する空間的情報と強固に重ねられたものを用いることで、将来の執刀医は手術時間の減少やアウトカムの劇的な向上を実現する可能性がある。データと合わせてメスを動かすことで、拡張は、組織への予期せぬ損傷と関連する医療ミスのリスクを低減できるかもしれない。脳手術では、わずかなミスが顔面神経に永続的なダメージを与えるが、こうした空間的事故はARディスプレイによっていつか根絶させるかもしれないと考えていただきたい(3)。

図1 拡張現実は、患者のアウトカムを向上させるため、実際の手術中に患者に関する重要な情報を重ねることで特に有益な役割となり得る。(画像クレジット:米ノースカロライナ大(University of North Carolina)のアンドレイ・ステート氏(Andrei State))

究極ディスプレイへの道

イワン・サザーランド氏(Ivan Sutherland)が究極ディスプレイと呼ばれたものを思いつき、試作したのは1960年代にさかのぼる。最初のAR立体視の頭部装着型ディスプレイ(HWD)であり、有線で物理的に追随する(図2)。次世代の開発は軍用の頭部搭載型ディスプレイ(HMD)に焦点が当てられ、さらなる高レベル化は現在に至っている。同時に、新たなアプリケーションが、1990年代に保守管理や医療拡張向けに最初にターゲットとなった完全なモバイルHWDの誕生を必要とし、今日までに開発、進展が続いている。

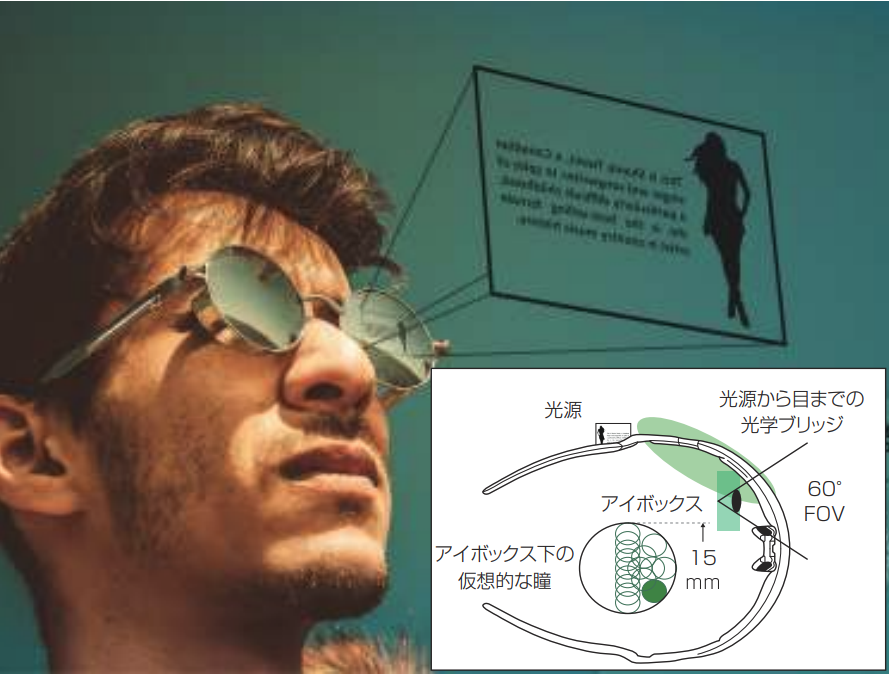

現在、ARは個人ユーザーに迫っており、幅広い消費者を支える十億ドル市場の可能性をもつとして拍車がかかっている。このレースは、世界に向けた窓となるARディスプレイの製作の最中であり、ロバストで無線、そして美しいものである必要がある。究極のゴールは、60度以上の視野(FOV)とフルカラーをもち、流行の眼鏡やサングラスに完全に埋め込まれたモバイルウィンドウだ。

眼鏡は、光学素子の背面で、アイボックス内を自然に走査するため、人間の目の動きを把握しなければならない。アイボックスとは、デジタル世界を見失わずにわれわれの目が自由に走査できる、目周囲の空間領域である(図3)。十分に広いアイボックスがなければ、拡張情報を見失うという経験をしたときにユーザーはブラックアウト(バーチャル情報が突然消滅)したと感じるかもしれない。これは、技術の採用が阻害されうる失敗だ。

図2 サザーランド氏による1960年代のAR究極ディスプレイは、最初の立体視ヘッドマウントディスプレイに認定されている。装着者の頭部にかかる重量を軽減するために天井からつるされたことから、ダモクレスの剣と呼ばれた。(画像クレジット:マーク・リチャーズ氏(Mark Richards)、提供:米コンピュータ歴史博物館(Computer History Museum))

図3 21世紀の究極ARディスプレイ。(画像クレジット:米ロチェスター大(University of Rochester)のヤニク・P・ローランド

光学設計者の課題

ウェアラブルディスプレイの光学設計者は、広いアイボックスと広い視野という要求の厳しい仕様と向き合うのは手強い挑戦だと理解している。しかも同時に、ロバストでパッケージングされており、低コストで大量生産プロセスという、消費者製品の実現可能性として必須である制約下で満たす必要がある。加えて、前述の特徴はARディスプレイバッテリーにより使用時間を最大化させるため、電力効率がよくなければならない。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

http://ex-press.jp/wp-content/uploads/2018/09/p14-17_ft_ar_vr_displays.pdf