ラマン分光法の結果を決める励起光源パラメータ

計測されたスペクトルデータから光源の変化を分離する他の分光法形式と違い、ラマン分光法は使用する光源の特性に極めて依存的である。

ほとんどの分光技術では、光源の効果は計測された分光データから簡単に分離される。例えば、従来の透過、吸収、反射分光法では、光源は一般に電球かグローバーであり、これらは光出力の変動を最小化するために低電流を電力源としている。

最小のパワー変動が維持され、放射スペクトルが十分に広く、関心領域をカバーしているなら、絶対的な分光放射照度は全く意味がない。一旦参照スペクトルがとられると(100%透過または100%反射のいずれかを表す)、それを使って後続データの全てを自己正常化し、照明源への依存性がないスペクトルが得られるからである。

同様に、蛍光分光法では、励起源は分析物の電子吸収バンドとオーバーラップするスペクトル領域で、必ず十分に高いエネルギー密度でなければならない。分析対象やシステムの制約により、これは、フィルタリングされてないパルスキセノンフラッシュランプから発光ダイオード(LED)、あるいはレーザまで、どんな光源でも可能である。

しかしラマン分光法は、分光技術の中では独特であり、その励起光源の特性への依存性が極めて強い。この依存性の複雑さを理解するためには、ラマン効果の基本的物理学を見直すことから始める必要がある。

ラマン効果

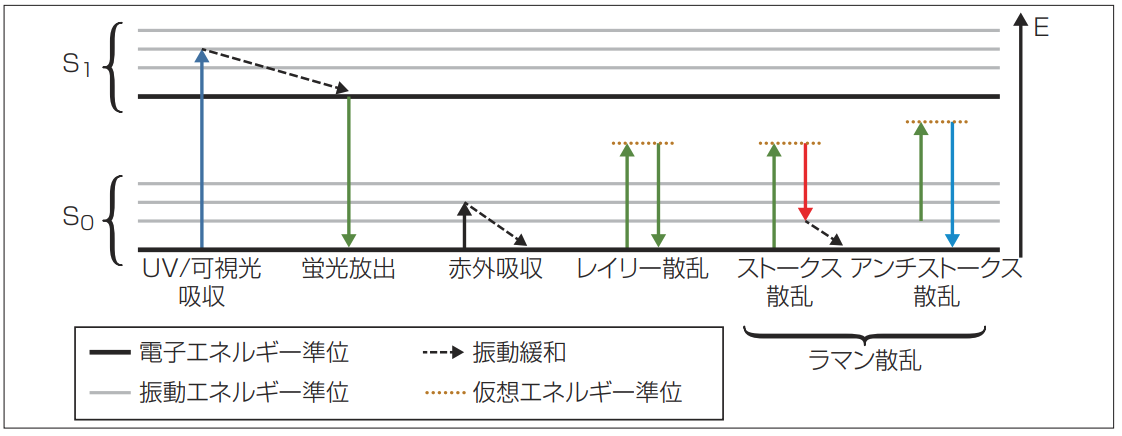

簡単に言えば、ラマン効果はフォトンとフォトンの相互作用から生ずる。それは、蛍光と同じくヤブロンスキー図で説明できる(図1)。ラマンと蛍光との最も顕著な違いは、電子遷移が必要ないこと、つまり結果としてのフォトンのエネルギーが分子の特性から独立であること。フォトンのエネルギーは、むしろエネルギー差に依存する、つまり入射フォトンの最初のエネルギーと入力フォトンの電界によって起こる分子振動モードのフォトンエネルギーとの差である。

これから、ラマン効果が一般に光の非弾性散乱として定義されている理由が理解できる。入力フォトンは本当に吸収されることはなく、したがって結果としての光が本当に発光されることはない。むしろ、入力フォトンは分子に衝突し、エネルギーを与えるか吸収し、さらに続いて様々な角度で散乱する。

このプロセスを分子レベルのコンプトン効果と理解することは有益である(1)。単色光源(レーザ)でサンプルを照射し、散乱光を収集し、様々な波長シフトを計測することで、分子において励起された多様な振動モードを確認することができる、したがって分子そのものの結合構造が分かる。

図1 ヤブロンスキー図を拡張して、振動(赤外)吸収、レイリー散乱、ラマン散乱が含まれるようにしている。

極めて重要なレーザ

ラマン効果は最初にSir C. V. Ramanが1928年3月、南インドサイエンス・アソシエイションに提起したが、当時の技術はラマン分光法を実行可能な分析技術とするほどの先進性はなかった(2)。次の30年でラマン計測器を開発する試みは、いくつかあった。Huet BIIやCary 81などである。両者とも低圧水銀ランプを励起光源に使用していた。ところが、1962年にヘリウムネオン(HeNe)レーザが発明されて初めてラマン分光計が本当に実現可能になった。

HeNeレーザの潜在力はほとんど間髪を入れずに認められ、1964年オハイオ州立大で開催された国際分光学シンポジウムで、米パーキンエルマー社(PerkinElmer)が世界初の「レーザラマン分光計」を公式に発表した(3)。

過去55年、レーザは著しく進歩したが、1962年にHeNeを理想的な光源にしたスペクトル特性は今なお妥当である、つまりそのスペクトルの安定性と狭線幅のことだ。レーザも、指向性と焦点を合わせる能力があるので、ラマン分光の励起光源として望ましい。これらの重要な属性は、ラマン効果の物理学をもっとよく知ることで理解できるものである。

ラマン散乱の詳細な量子力学的起源はこの記事の範囲を超えるので、ここでは最終結果に跳ぶことにする。

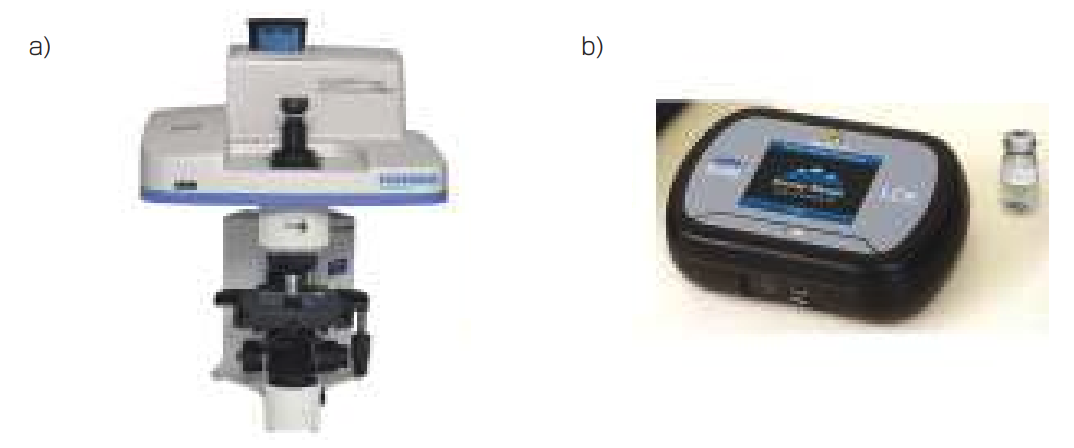

ここでは、Pはラマン散乱光のパワー、σ R はラマン散乱クロスセクション、I οは材料における光強度(4)。入力光をサンプルに強く集光させる能力は極めて重要である、単に励起光源のパワーではなく、強度依存性のためである。実用的な視点では、この強度依存性から得られる利点は光学的に透明な層を通して計測できることである。これにより共焦点ラマン顕微鏡は材料を通してzスキャンでき、ハンドヘルドラマン分光計はパッケージングを通して原材料を計測できる(図2)。空間オフセットラマン分光(SORS)などのより進んだ技術では、ベースにある物理的過程は全く違うが、透明性のない材料を通して計測することができる。

最後に考慮すべきことは、ラマン散乱の波長依存性である。これまでに議論してきたことをベースにすると、これは無関係に思えるかもしれないが、ラマン散乱クロスセクションの要因をさらに深く掘り下げると、大きさがレーザ波長の四乗に逆比例することが分かる。その結果、ラマン散乱の強度は、短波長レーザを使用することで著しく増加するが、コストをかけなければ何も得られない。

ラマン効果は極めて弱い現象であり、一般的な変換効率は10-7のオーダーである。したがって、信号は分析対象からの自然蛍光によって簡単に埋もれてしまう。残念ながら、多くの有機材料や生物材料は可視光スペクトルにブロードな自然蛍光をもっており、多くの場合、こうしたサンプルに可視光源を使うことが難しくなっている。

図 2 ラマン計測器の例には、ホリバサイエンティフィックのXplora Confocal Raman Microscope(a)やMetrohmのLCR Handheld Raman Spectrometer(b)がある。(Horiba ScientificおよびMetrohm提供)

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2017/05/LFWJ1705_FT7.pdf