OCT血管造影:‘ゴールドスタンダード’となる可能性以上への新たなアプローチ

光コヒーレンストモグラフィ血管造影(OCTA)は、in vivoで(生体内で)微小循環を高解像度で可視化できる、新しいイメージング技術である。データ処理を行うことで、さまざまな網膜病変における臨床モニタリングや治療に有用であることが期待される。

光コヒーレンストモグラフィ(OCT)(1)は、1991年に生物医学のアプリケーションとして初めて紹介された。それ以来、OCTは特に眼科学において、解剖学的(構造的)イメージングや治療モニタリングを行うためのルーチンな臨床診療で欠かせないツールとなっている(2)。光源や検出技術の近年の進歩によって、機能的イメージングが可能になるほど、OCTは劇的に進歩、拡張している。そして今、新たに開発された技術であるOCT血液造影(OCTA)によって、眼内の血管ネットワークの機能的可視化が

できるようになる。OCTAは、生体構造の横断イメージを3次元(3D)かつ高解像度(1〜10μm)で生成する能力といったOCTの利点をすべて引き継いでいる(1)。OCTAによって、in vivo で血管ネットワークのダイナミクスに関する機能的な情報が、着色物質を静脈に注射しなくても取得できる(3)。

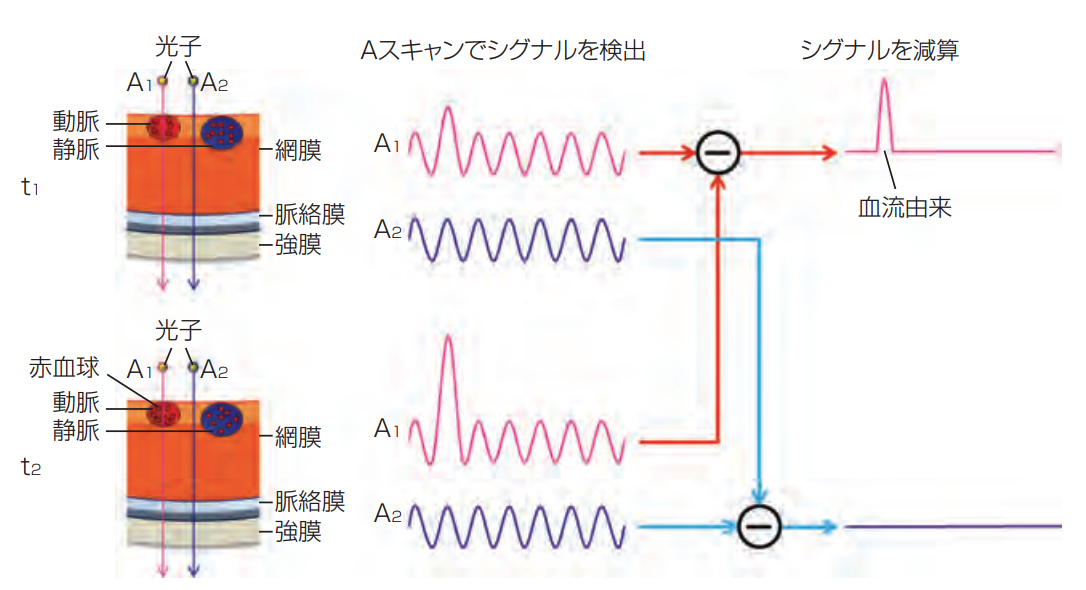

OCTAのコンセプトは、機能的フローのイメージングで使うコントラスト機構のように、移動する粒子(赤血球など)によって生じるOCTシグナルの変化を使うことである。原理を簡単に説明するために、2つのOCTシグナルを思い浮かべてほしい。ひとつは、静的な構造組織からの後方散乱シグナル、もうひとつは血管内で移動する粒子(赤血球など)による後方散乱シグナルである。構造組織からのシグナルは安定しているが、血流からのシグナルは経時変化する。静的組織と移動粒子を区別するために、同じ場所で横断スキャン(Bスキャン)を繰り返し行う。OCTAでは、移動粒子によって前後のスキャンとの間で生じるOCTシグナルの時間的変化を用いて血管を造影し、微小血管系を可視化する(図 1)。

図1 OCTAの原理。血管内で血液細胞が動くと、OCTシグナルの変化が生じる。この考えに基づき、同じ場所で異なる時間からのOCTシグナルを差し引いて、血流のシグナルを抽出する(赤線)。周囲の網膜組織からのOCTシグナルは安定しているために区別できる(青線)。

‘ゴールドスタンダード’との比較

他の機能的イメージング技術に比べ、OCTAの重要なアドバンテージは、非接触、非侵襲的であることだ。臨床現場で血管異常を診断する現在の“ゴールドスタンダード” は、蛍光眼底血管造影(FA)とインドシアニングリーン(ICGA)である。しかし、これらの物質を侵襲的に注射すると、まれにではあるが吐き気やアナフィラキシー反応などの副作用を伴うことがあり、幅広い眼科スクリーニングアプリケーションや頻繁なモニタリングとしては適さない。これらに対してOCTAでは、造影剤や染色剤を注射せず、横断スキャンの差異を検出することで眼血管を可視化できる。このため、血管不全と高い相関を示す長期的な病変のモニタリング、特に初期の介入や治療が有用な進行性の病変(加齢黄斑変性症や糖尿病性網膜症、緑内障など)において、OCTAはよりよい選択肢となりうるだろう。

第二の利点として、OCTAは時間効率もよい。FAやICGAによるイメージングは10〜30分かかるが、OCTAでは1回のボリュームスキャンがわずか数秒で完了する。第三の利点は、OCTAは顕微鏡レベルの解像度で3Dの血管系をin vivo で可視化できることだ。FAやICGAは広い視野でイメージングできるが、その画像は2次元であり、血管系の深度に関する情報は得られない。OCTAは深度解像のイメージング技術として、さまざまな深度で血管ネットワークを可視化できる。可視化された血管ネットワークは網膜層と脈絡膜層を区分でき、どこに病変部があるのか特定できる。さらには、OCTシステムの高い軸・横断解像度によって、毛細血管を検出したり、微小循環を可視化したりもできる。

データ処理

OCTAへの関心が高まるにつれて、膨大な数のデータ加工アルゴリズムが開発されている。アルゴリズムを区別するためには、OCTの基本コンセプトを紹介する必要があるだろう。フーリエ領域におけるOCTの生データは、検出器によってキャプチャされたスペクトルのインターフェログラムから構成される。生データをフーリエ変換すると、深度解像のシグナルが得られる。フーリエ変換後、OCTシグナルには大きさと位相の両方に関する情報が含まれている。両者を個々または同時に解析して、生体組織内で血流を可視化するための造影法を開発する。そのため、OCTAのアプローチは大まかに3種類のグループに分類される(アプローチはさまざまであり、この3種類に限定はできない)。

1. OCTシグナルの大きさと位相の両方(複合信号)をベースとする

2. OCTシグナルの大きさをベースとする

3. OCTシグナルの位相をベースとする

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2016/01/LFWJ_Jan16_bio2.pdf