レーザ信号をキャッチする ─ 光学望遠鏡と分光装置で実行する知的生命探査

電磁波を使って地球外の文明を探すというと何のことかと思うかもしれない。だが科学的な考察に基づいたアイデアは1959年に出されている。人類が電波の発信と受信に成功して以来、この考えは今も多くの人々を魅了している。

地球以外に生命がいるのかという問いは誰でも一度は持ったことがあるだろう。宇宙における生命やその誕生を研究するアストロバイオロジーというテーマが1990年代から盛り上がりつつあるが、その中でも直接的に知的生命体を探そうという分野の一つがSETI(search for extra-terrestrial intelligence:地球外知的生命探査)だ。

SETIは、地球外生命が発している電磁波を受信することでその存在を捉えようとするもので1959年に提案、その翌年には実行された。一定レベル以上の知的生命体であれば電磁波によって惑星間通信を試みるだろうという発想から生まれた探査手法だ。電波は大気を通り抜け、比較的検出も容易なことから、真っ先に観測が始まった。一方、可視光周辺の波長もレーザの発明以来、注目されてきた領域だ。レーザを使ったSETIの可能性は1961年に、レーザを理論的に予測したチャールズ・タウンズらによって指摘されている。レーザが有望視されるのは、コヒーレントで電波よりはるかに多くの情報を乗せられるためだ。このレーザを対象にしたSETIは、光学的(optical)SETI、すなわちOSETIと呼ばれている。

科学的根拠の考察

SETIを行う前提として、何光年も遠方にレーザを発射するにはどれくらいの規模のレーザが必要なのか、またそれを地球の現在の技術で検出可能なのかを考える必要がある。ある惑星からレーザが発射された場合、惑星が属する恒星の発する光とレーザ光を空間的に分離することは困難だ。だがレーザがパルス光で恒星より瞬間的に強ければ、時間分解能を上げることによってある時間内では光の強度が上がり、レーザパルスを検出することができる。光学望遠鏡とフォトマル(光電子増倍管)、高時間分解能の観測装置を用いるこの手法は「光子計数法」と呼ばれる。たとえば発信側に米ローレンス・リバモア国立研究所の超高出力レーザの1PWの値を使って計算すると、地球上では口径1mの望遠鏡でも観測が可能になるという。

一方、兵庫県立大学 自然・環境科学研究所 天文科学センター 西はりま天文台の天文科学専門員である鳴沢真也氏らが実行したのが「分光法」である。光子計数法は単に光の強度を測定する方法だが、分光法は恒星からの光を分光し、特定の波長にピークがないかを調べることによって信号を検出する。この方法だと高時間分解能の検出器は必要ない。なおこの場合発信側に必要なエネルギーは、10分の露光中、1発だけ1nsのレーザが入ってくると仮定したとき30PWになる。世界最高の出力値をもつ大阪大学レーザーエネルギー学研究センターのLFEXが10PW、またローレンス・リバモア国立研究所でもこの180倍の出力を持つレーザの建設計画があることから、技術的にも可能といえる範囲のようだ。

日本初のOSETI

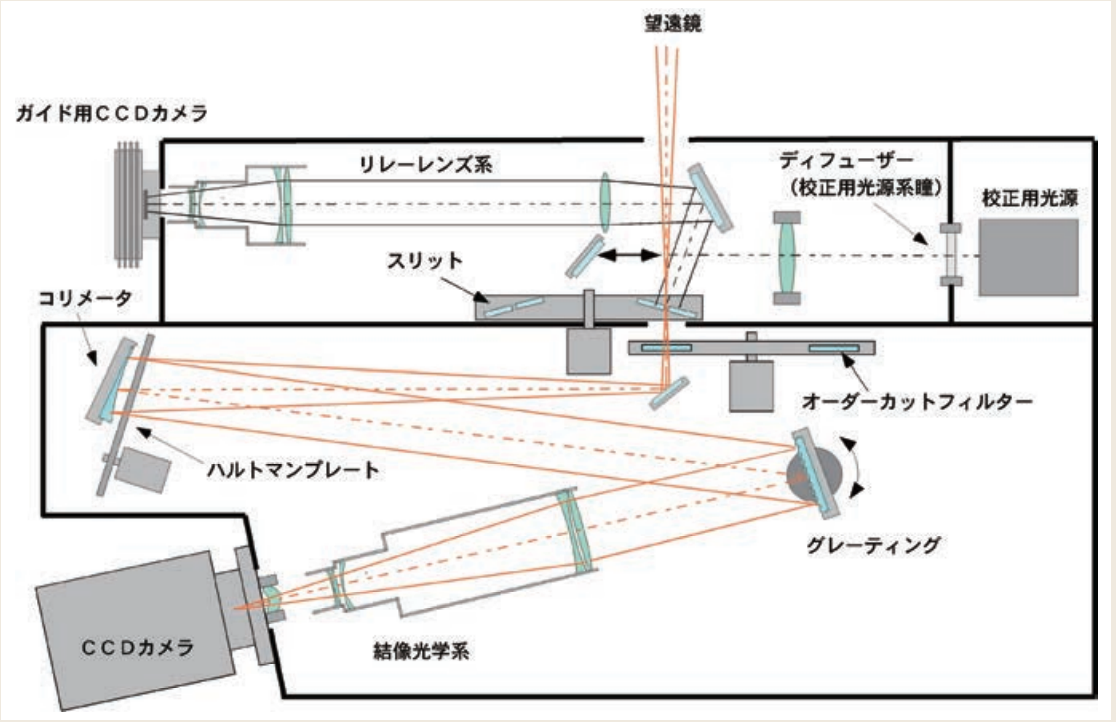

鳴沢氏らは2005年に日本では初めてとなるOSETIを実行した。使用したのは、日本で可視光では日本最大の口径2mの望遠鏡「なゆた」(図1)と可視光分光器「MALLS」(図2)である。さきほどの条件よりは悪くなるものの、明るい星に限れば検出は可能であると計算されたという。分光器の波長分解能は0.06nmで約40μm幅のスペクトルを一度に撮影することができる。ただ可視光領域をすべてカバーしようとすると時間がかかるため、鳴沢氏らはマジックフリークエンシーと呼ばれる周波数を対象にすることにした。

図1 西はりま天文台の鳴沢真也氏と2m口径の望遠鏡なゆた

図2 OSETIを行った可視光分光器の構造

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2014/05/fa22e9745c325f338bf2bf103e713e5a1.pdf