QCLで可能になるIR分光アプリケーション

チューニング範囲の広い量子カスケードレーザ(QCL)が、いわゆる「指紋」領域で貴重な光源となりつつある。このようなデバイスを小型で耐久性の高い分光計に組み込むと、フィールドと実験室の両方で使うことができる。

1994年、ベル研でフェデリコ・カパッソ(現ハーバード大学)とジェローム・フェイスト(現ETH チューリッヒ)による実証に続いて、QCL は2000年代早期に商用化され、販売されるようになった。最大の理由の1つは、QCL製造に使用される有機金属化学気相成長法(MOCVD)や分子線エピタキシー法(MBE)装置が普及し信頼性が高まったことだ。これは通信業界が急成長した期間に精力的な開発と投資が行われた成果であると言える。

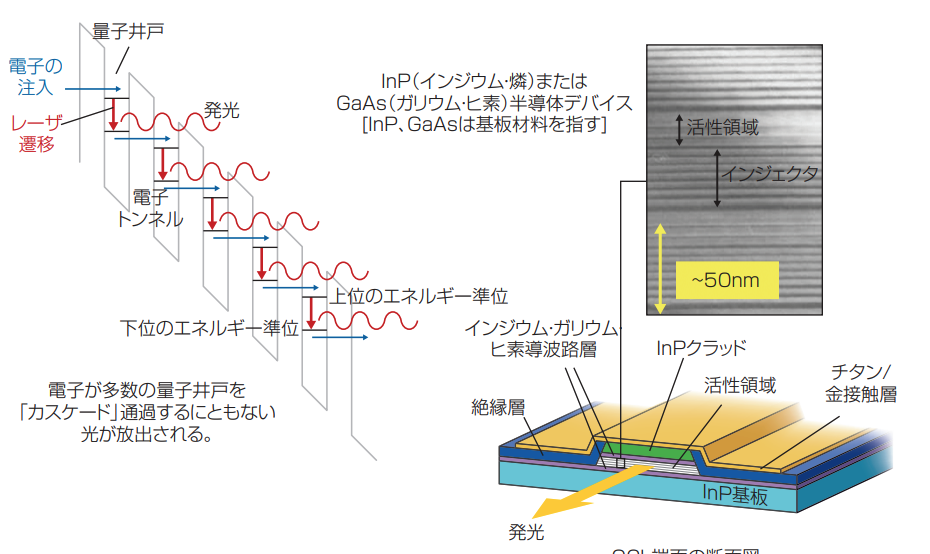

QCL は、従来の半導体レーザダイオードとは異なっている。従来のレーザはP-N接合を用いて発光するが、QCLはその代わりに多数の活性領域を持っており、活性領域は多層半導体構造となっていて、これが適切な電子帯となるように設計されている。これらの層はナノメートルの厚さとなるように高い精度で作製されている。そのためにMOCVD のような装置が必要になる。注入された電子が活性領域のレイヤを「カスケード」(滝)のように通過(サブバンド間遷移)することで多数のフォトンを放出し、レーザ利得を強め、光出力の波長範囲が広がる(図1)。

今日、市場には3つのタイプのQCLが存在する。可変範囲が極めて広いもの、可変範囲が狭いもの、もう1つは高出力であるが可変範囲が狭いものだ。このような特性を実現するためにQCL利得媒体を外部キャビティ構成に組み込んでいることがある。この構成では、回折格子など、波長選択素子を用いて波長可変レーザとなる。そうのような構成で、利得媒体の端面を適切にコーティングすると、レーザは超広帯域の波長可変レーザとなり、これによって極めて斬新なアプリケーションが実現されたことがある。

図1 QCLは多数の活性領域を持ち、その活性領域を電子が次々と滝のように流れ落ちる。活性領域の各々の層は、ナノメートル精度で成長した数100 の半導体層の1 つ。

分光法とIR指紋域

この種のレーザの利用がもたらす技術的メリットの1 つに赤外(IR)分光がある。赤外分光は100 年以上にわたり利用されており、透過や吸収によって物質の化学的特性を明らかにしてきた。もっと正確に言えば、5~14μm範囲のスペクトラム、いわゆる「指紋領域」の一部であるが、この領域で強い、固有の特性を示す多くの物質が存在する。

レーザは、赤外分光で以前から大きな役割を果たしてきたが、QCL発明以前は、中赤外域の指紋領域の全域にわたって使える市販のレーザは存在しなかった。フーリエ変換IR(FTIR)分光計は数10年にわたり物質のスペクトラル特性評価に使われてきた標準的な装置であるが、新しいQCL ベースの分光計測は、そうした以前の装置に比べると多くの利点がある。

量子カスケードレーザは、指紋領域では、他のコヒレント光源と比べて桁違いに高輝度である。単独で十分な輝度を持っているので、非接触でセンシングでき、測定対象の吸収や散乱を分析できる。QCLの出力端は小さいので、出力光は本質的に回折限界のスポットに結像すると見てよい。そのため、遠方(数100 メートル)の微小な測定対象の分析が可能であり、極めて小さな結合損失で小径の光ファイバとの結合が可能である。

ラマン分光装置と違い、QCL システムはハイパワーの励起レーザを必要としない。結果として、ほとんどのアプリケーションで、低出力のQCL で高いSNR(信号対雑音比)が得られる。高輝度QCL 光源では、十分なSNRが得られるので、高感度の冷凍検出器は不要となり、面倒な液体窒素を用意する必要もない。QCLそのものは標準的なTEC(熱電冷却器)で冷却するのでバッテリー動作が可能である。したがって、システムには本質的に可動部分はなく、低消費電力で小さな光学系になっているので、これによって可搬タイプのフィールド計測器が実現可能となる。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2013/05/201305_0028feature02.pdf