ますます緑色領域へと近づく窒化物ダイオード光源

レーザダイオードのスペクトルにおけるグリーンギャップは、ダイオードプロジェクタに必要な520〜535nmの帯域で照射するように設計された、新世代の窒化インジウムガリウム(InGaN)系光源によって埋められつつある。この新しい技術によって、SSL(solid state lighting:固体照明)用の新しい緑色LEDも実現されている。

窒化物半導体の最近の進歩によって、ダイオード光源のスペクトルにおける重大な問題であるグリーンギャップが埋められつつある。実験室レベルでは、最大536.6nmまでの波長で連続波(CW:

continuous wave)を発振する窒化物レーザダイオードが実証されている。その波長は、ピコプロジェクタの緑色光源として魅力的だが、人間の視感度が最も高い550nmよりはまだ短い。その

一方で、緑色の窒化物LEDの進歩によって、SSLやその他の応用分野における新しい選択肢が実現されつつある。

緑色ダイオードは、1990年代に青色レーザダイオード向けに開発されたGaN技術に基づいている。インジウムを添加すると、GaNのバンドギャップが小さくなり、発振はより長い波長へとシフトするが、インジウム(In)原子はガリウム(Ga)原子よりも大きいため、添加しすぎると欠陥が生じる。この問題によって、長波長のInGaNダイオードの開発は488nmまでで数年間行き詰まっ

ていたが、約28% のインジウムを含む良好なInGaNを成長させる方法が開発者らによって発見された。これは520nmの波長に対応する。現在では商用版が提供されており、その後も進歩が続いている。住友電気工業の半導体技術研究所とソニーの先端マテリアル研究所のチームは2012年7月、532.1nmまでの波長における100mW を超える連続波出力を実証し、緑色領域へのさらなるシフトを達成した。それよりも出力は低いものの、最大で536.6nmでの発振が確認されている。InGaN LEDも、さらに長い波長へと進化しており、緑色レーザダイオードと同様に、新しい応用分野の可能性を開拓しつつある。

色覚とプロジェクタ

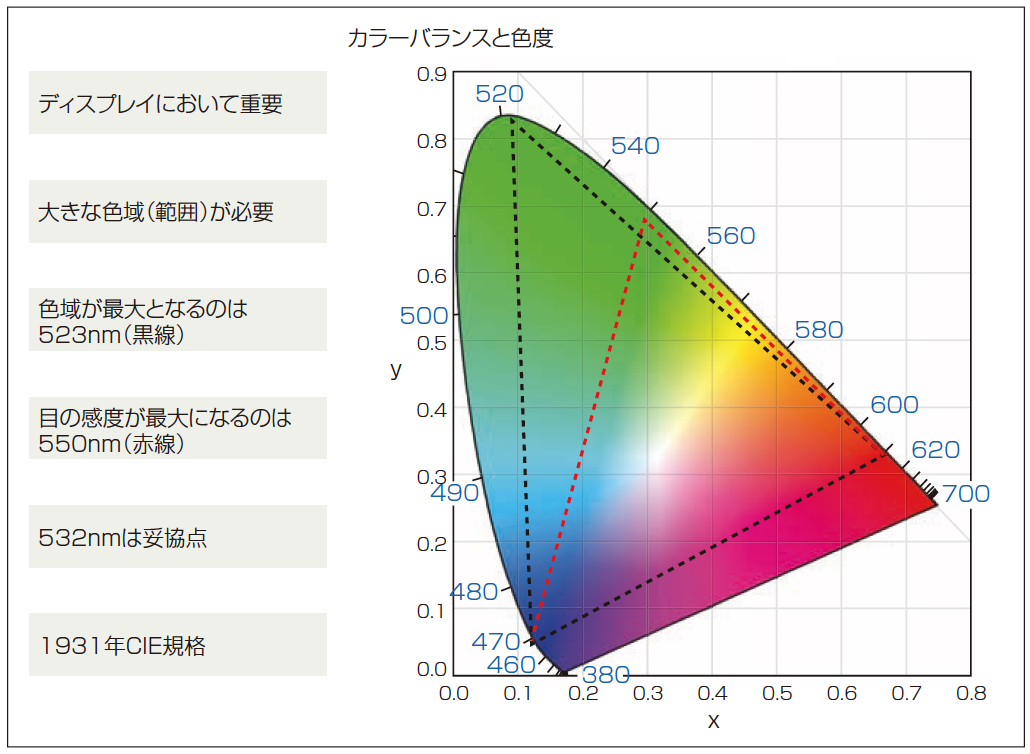

緑色光は、人間の視覚スペクトルの中心にあるため、色の認識において重要である。レーザプロジェクタの色範囲、つまり「色域」はレーザ波長の間隔に依存する。色域は、図1 の色度グラフにおいて3 つのレーザ波長の間を結ぶ線で囲まれた領域によって表される。グラフからわかるように、色域は、緑色の選択に大きく依存し、赤と青の波長にはほとんど影響されない。通常は520〜535nmで発振する緑色光源が、最良の色域を実現すると考えられている。周波数を2倍にしたネオジムレーザはその範囲に該当するが、開発者らにはダイオードの方が好まれている。ダイオードの方が小型で効率が高く、直接変調が可能で、コヒーレンスが低いためにスペックルが低減されるからである。

ディスプレイにおいて問題を複雑にしているのは、目の感度が最大になる波長が550nmだという点である。つまり、開発者は、550nm光源でより高い効率を実現するか、より短い波長でできる限り優れた色を実現するかというトレードオフを強いられることになる。

図1 3色レーザプロジェクタから得られる色域(WikipediaのUser:PARに掲載された画像を改変)。

窒化物ダイオードの材料の問題

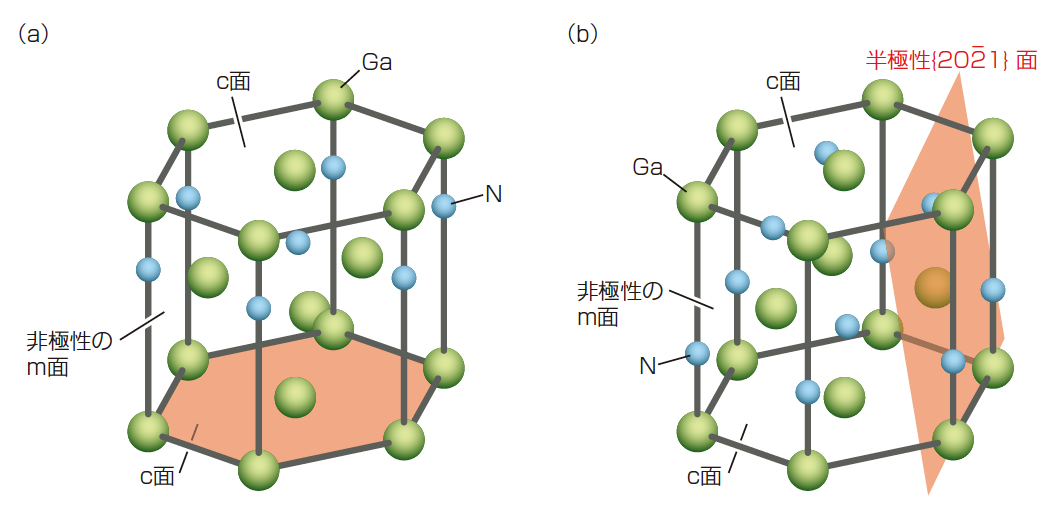

約515nm までの波長で発振するInGaN レーザは、GaN 基板の六角形のc面で形成される。c面構造は極性が高く、電界によって電子と正孔が隔離される。そのため、バンドギャップが小さくなり、同じ濃度のインジウムによって、より長い波長での発振が可能になる。ただしこの極性場では、再結合率とレーザ発振効率が低下してしまう。六方晶系構造の側面にあたる長方形のm面は非極性だが、この面でのダイオードの作製は非常に困難であるため、緑色レーザの実現に向けた研究はほとんど行われていない。

長波長の緑色レーザの実現を目指す一部の開発者らは、図2に示すようにc面と結晶軸の両方と45°の角度をなす半極性面で構造を成長させるという、代替案に取り組んでいる。半極性基板上でのダイオード成長は比較的容易で、極性基板上よりも効率が高い。電子と正孔の距離が近いためである。しかし、極性面で成長させたダイオードと同じ波長を実現するには、インジウムを数%多く添加する必要があり、それによって欠陥の問題が増大する。その詳細については、優れたチュートリアルが最近発表されている(1)。

極性面と半極性面のどちらを使用する方法にも「大きな課題が存在するが、それらの課題は解決できるものである」と、独オスラム・オプト・セミコンダクターズ社(OSRAM Opto Semiconductors)で半導体開発担当ディレクタを務めるウーヴェ・シュトラウス氏(Uwe Strauss)は述べる。「現時点ではまだ、どちらの方法が最高の製品を生成するかは見極められていない」と同氏は述べ、基板コストが製品コストにおける重要な要素であると指摘している(2)。

図2 InGaN結晶の面(:a)有極性で六角形のc面と、(b)住友電工とソニーのレーザで使用された半極性{202—1} 面(提供: ソニー)。

530nmを超える波長での発振

住友電工とソニーは2012 年夏、半極性{202—1}のGaN基板上でダイオードを成長させることによって530nmの壁を超えた。両社はこの基板によって、均一なInGaN量子井戸の成長が促進されることを発見した。ハイドライド気相成長(HVPE:hydride vapor phase epitaxy)法によって成長させたその半極性GaN基板は、貫通転位が表面積1cm2あたり100万個未満で、抵抗率は十分に低いためにオーミック接触層を背面に配置することができる。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2013/01/201301_0036pf.pdf