太陽由来燃料の生産を支援するオプトフルイディクス

自然の光合成プロセスと同様に、照明にオプトフルイディクスアプローチを使った光バイオリアクタでのシアノバクテリアの培養は、「適切に規模を拡大できるのであれば」、在来型化石燃料と競える新しい燃料源になる。

太陽エネルギーは最も有望な再生可能エネルギー源の1つであり、太陽エネルギーを活用して二酸化炭素(CO2 )や水(H2O)を燃料─太陽燃料─に直接変換して、化石燃料の使用を控えることは地球規模での課題だ。この太陽由来燃料の生産という課題に挑戦すべく、水の光触媒分解による水素の発生、生体物質内に蓄積されたエネルギーからバイオ燃料を生成するための処理など、さまざまなアプローチが開発されている。

自然においてと同様に、設計されたシステムにおける光合成微生物または光触媒作用を使った光化学還元による、CO2から生物学的に有用な炭素への変換あるいはH2O から水素への変換では、大面積にわたって小さなスケールでの光と流体の相互作用の組み合わせを要求するであろう。オプトフルイディクス(光と流体の融合)は、現在の太陽燃料生産に向けたオプトフルイディックアプローチがうまくいき、大規模なエネルギー生産を可能にするオプトフルイディックツールが開発されたならば、直ちに、この領域に貢献するだろう。

なぜオプトフルイディクスなのか

オプトフルイディクスは光と物質がマイクロまたはナノスケールで相互作用する際に起きるユニークな現象を活用する1つの領域として2000年代中頃に開発された(1)。広範な応用が期待されるが、この領域はそのほとんどが小型化に焦点をあてたセンサ、レーザ発振、光操作などに役立つフォトニックデバイスの開発に向けられた。化学的物理的な微小環境や流れ条件の制御と、ナノスケールのフォトニック構造を使った近接場光学の増強とを組みあわせることによって、サイズを最小化しながら検出分解能、可同調性、特異性のすべてが改善された。

最近になって、オプトフルイディクスのエネルギーへの応用が、微小藻類フォトバイオリアクタ、光触媒反応、光を捕獲してエネルギー生産デバイスへと方向づける流体素子など、いくつかの領域で提案された(2)。いずれの場合も、太陽エネルギーの液体燃料への変換はマイクロとナノスケール流体の相乗的な応用とオプトフルイディックアーキテクチャが提供する光操作とを通して可能になる。小規模流体と光操作が提供するコントロール、表面積、高反応速度などの長所を活かすことによって、エネルギー生産技術の生産性を数桁増大させる道が開かれた。

太陽燃料生産を支援するオプトフルイディックの利点の1例は、増強された太陽光集光レンズとして機能する液体界面固有の曲率の利用である。さらに、オプトフルイディックデバイスの高い表面積/体積比は、生成物と反応物の流れをコントロールするのに有用であり、水素発生などに使用する光触媒の反応速度の向上にも役立つだろう。同様に、光合成微生物を含む生物系は、オプトフルイディックシステムに固有の増大した表面積と短い栄養素拡散経路からも恩恵を受けるだろう。この後者のアプローチは特に太陽燃料生産に有望である。

レンズを通した光合成

おそらく、太陽燃料生産への最も直接的なルートは、光合成を利用したバイオ燃料の生産である。地球上で最大のエネルギー転換プロセスは生物圏に生息する緑色植物と微小藻類の細胞内で起きている。化学反応物質と生成物は有機体から有機体へと変化するが、すべての光合成プロセスの中核は光子エネルギーの付加による低エネルギー炭素から高エネルギー有機物炭素への変換であり、これは植物や藻類の葉緑体とシアノバクテリアのチラコイド膜内においてサブ細胞スケールで起きている。

光合成の科学は豊かで多様であるが、この分野におけるオプトフルイディックツールの適用は利用が開始されたばかりである。細胞の長さスケールでの光伝達を目標としたオプトフルイディックシステムの開発は、①生物、特に微生物がこの必須の機能をいかに実行しているかについてのわれわれの理解を深める独特のツールセットを提供し、②生物有機体を使った太陽燃料生産への新しい道を開く可能性がある。

通常、微小藻類を使った太陽燃料生産のための生物光合成は、微小藻類の希釈した懸濁液が直接太陽光に曝される大型のオープンポンド(開放型小規模池)またはチューブ状構造を利用して行われる。しかし、これらの配置の主要な課題は、バイオマスの全密度を減らすことなくすべての有機体に対して均一に光を分配することにある。常に、オープンポンドまたは光バイオリアクタの表面近くに存在する細胞は飽和限界よりも1桁以上も大きな光強度に曝され、細胞損傷を起こし、光合成の効率に著しい影響を与える。

逆に、リアクタの内部空間を占める有機体の細胞同士が陰になることにより光強度を不十分にし、有機体は最適値に満たないエネルギー入力に悩まされる。最適レベルの光を常時受け取るには細胞の体積分率を小さくしなくてはならない。この制約の結果、希釈した細胞懸濁液が必要になり、工業規模の大量のバイオマス生産を目指すのであれば培養設備の設置面積の拡大が必要になる。こうした設備拡大は、自立培養を維持するのに必要な熱管理、敷地選択、設備維持費など、複数の問題を同時に抱え込むことになる。

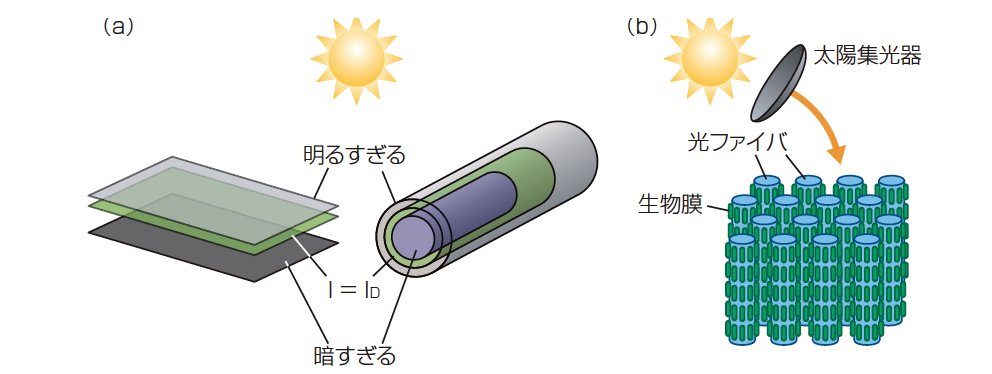

これらの大量の細胞懸濁液を利用する方式とは対照的に、オプトフルイディックアーキテクチャは光と栄養の細胞スケールでの伝達が可能である(図1)。過去1年間に、大規模なオプトフルイディック太陽燃料生産の前身として、光合成シアノバクテリアを培養するオプトフルイディックアプローチが数例登場した。これらのアプローチに共通の特徴は、構成細胞内の光合成の駆動にエバネッセント場を利用することである。

図1 太陽燃料生産の概略図はバルク懸濁式光バイオリアクタやポンド固有の細胞相互の陰効果による不等価な配光を示す(a)。しかし、エバネッセント照明(b)を使った光ファイバベース光バイオリアクタの概念図はリアクタ内のすべての細胞に光と流体を供給する。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2013/01/201301_0024feature02.pdf