DNAの自己組織化で無反射材料の作成に挑戦 ─ リング共振器の分割から検討

メタマテリアルは物性面の新奇性だけでなく、実用化すればインパクトが大きいことから注目を集めている分野だ。とくに2006年に実際にマイクロ波領域でメタマテリアルが作られて以来、大きな盛り上がりを見せている。

メタマテリアルとは、人工的な微細構造によって自然界にはない電磁応答をもたせた材料のことである。負の屈折率を持つ材料が代表的であり、波長以下の解像度をもつレンズ、中にある物体を見えなくするクローキングデバイスなど、通常ではありえない実用機能が期待できることもあって注目されている研究分野である。

光と物質の相互作用で重要なパラメータである屈折率は、比誘電率εと比透磁率μを使ってn=√ε√μとあらわされる。可視光領域において自然界の材料のεは−12〜7程度の範囲である。一方μは1、つまりすべての材料は光と磁気的相互作用を起こさない。だがこれらの値を人工的に変えることができれば、従来にはない特徴を持つ材料を作ることが可能になると考えられる。

理化学研究所 准主任研究員 田中メタマテリアル研究室の田中拓男氏は2006 年に、μ=1でない材料を作ることにより、無反射材料が作成可能であることを示した。通常異なった媒質の境界では必ず反射が起こる。ただしブリュースター角においてp偏光の光のみが無反射で媒質の境界を透過することが知られている。s偏光では透過は起きないが、これは電磁気学的に解くと2つの質のμが等しい1の値を取ることによる。だが少なくとも一方のμを変えることができれば、sとp偏光のどちらにおいても透過する材料を作ることができるという。このような材料が実現すれば、光ファイバなどの接続部分の反射によるロスをなくすといったことが可能になると考えられる。

理化学研究所の田中拓男准主任研究員

理論の確立は1967年

負の屈折率について電磁気学的に論じたものとしては1967 年のロシアのヴィクトル・ベセラゴ氏の論文が有名だが、大きな注目を集めるようになったのは2000年ごろである。当時ジョン・ペンドリー氏らが負の屈折率を持つ平面板によって波長の分解能を超えるスーパーレンズを提案した。その後2006年にデビッド・R・スミス氏やペンドリー氏がマイクロ波領域で金属で負の誘電率を作ることに成功した。これらによりメタマテリアルがただ奇妙な性質をもつ物質というだけでなく、実用可能性を持ったテーマとして多くの研究者の注目を集めることになった。

理研の田中氏がメタマテリアルに興味を持ったきっかけも、2000 年のスミス氏の論文だった。共焦点顕微鏡を研究していた田中氏は、理研で研究するにあたって基礎研究分野のテーマを探す中で、波長以下の分解能を得られるという同論文に興味を引かれたという。「目で見える顕微鏡の研究をしていたこともあり、これを可視光の領域で実現したいと思った」(田中氏)。

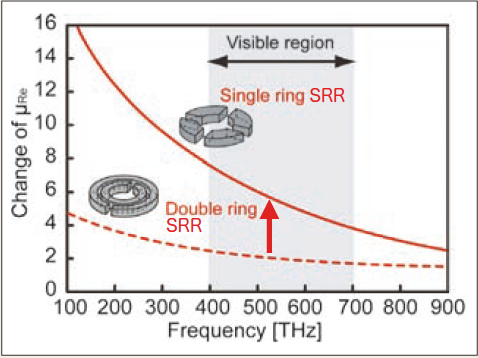

まず論文で示されていたSRR(split ring resonator)という構造を使い、マイクロ波で実現されていた、C型のSRR2つを入れ子にした形状について、数種類の金属で解析を行った。だが得られた結果は芳しくなかった。マイクロ波領域では高いμを示すものの、短波長になるにしたがって小さくなり、可視光領域では値の高いAgでも2程度にまで落ちていた。そこで形状を再検討したところ、光領域では一重のSSRで切れ込みを増やすとよいことが分かった(図1)。

図1 メタマテリアルの微細構造の形状決定。可視光領域においては一重SRRを分割した形状の方が磁気的応答が大きくなる。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2013/01/201301_0018Introlabo.pdf