分光器の限界を押し広げる惑星/深宇宙アプリケーション

深宇宙/惑星観測装置は、極高低温や振動、放射線、宇宙ゴミなど、性能を脅かすさまざまな状態に挑まなければならない。その状況は技術者に、より頑強な光学部品の開発を要求し、分光器の性能を極限にまで高める。

アメリカ航空宇宙局(NASA)の宇宙船、ボイジャー1号は現在、太陽系の外側の、太陽から110億マイル以上離れた地点を飛行している。驚いたことに、ボイジャー1 号に搭載された紫外分光器(UVS)は、まだ正常に動作している。ボイジャー1号のUVSは−31°Fの温度条件で設計されているが、NASAは、この温度条件を気にすることなく、エネルギーを節約してボイジャーの寿命を2025年まで伸ばすために、ボイジャー1号のUVSが収められている部分のヒーターのスイッチを切った。現在の温度は−110°F以下であるにもかかわらず、ボイジャー1 号が木星や土星に接近した際に活発に動作していた分光器は、現在でもデータを送信し続けている。

明らかに、太陽を測定する分光器や、米オーシャン・オプティクス社( Ocean Optics)が開発し、月に水氷があることを立証した分光器、ALICEなどの深宇宙/惑星向け分光装置は、極高低温や振動、宇宙ゴミなど、性能を脅かすさまざまな状態にさらされているため、科学者には新しい光学部品を使用

ボイジャー以降

ボイジャー1 号が打ち上げられてから35年以上が経った。米アリゾナ大学( University of Arizona)の月・惑星研究所で惑星学科の教授を務めるロジャー・イエール氏(Roger Yelle)は、「ボイジャーのUVS の実験は、太陽系の外部に関するわれわれの理解を根本から変えた。しかし、それ以上に、同実験はUV 分光、特にUV 掩蔽(えんぺい:ある天体が他の天体の前を通過してそれを隠す現象)の力を示すことになった」と述べている。

アリゾナ大学は、仏パリ大学(Université Paris)および米カリフォルニア工科大学(California Institute of Technology)にあるNASAのジェット推進研究所(JPL:Jet Propulsion Laboratory)と共同で、土星探査機カッシーニの紫外線撮像分光装置(UVIS:Ultraviolet Imaging Spectrograph)が観測した星の掩蔽のデータを使用して、土星最大の衛星であるタイタンの標高400 〜 1400kmの中間圏と熱圏の探測を行っている。カッシーニのUVIS装置は、米コロラド大学(University of Colorado)の大気宇宙物理学研究所(LASP: Laboratory for Atmospheric and Space Physics)が開発したUVISのことで、JPLが開発した宇宙船カッシーニ・ホイヘンスに搭載されて、1997年に宇宙に向けて打ち上げられた。

タイタンの大気のスペクトル情報が得られるのは、星が惑星の周縁部に見えるときである。掩蔽されない既知の星のスペクトルと、惑星の大気を通して送信された星のスペクトルとの比較によって、その惑星自体の成分が明らかになる。

カッシーニのUVIS装置は、望遠鏡とトロイダル回折格子搭載分光器、1024×64(スペクトル×空間)「ピクセル」で各ピクセルの寸法が0.025×0.1mmの2次元パルス計数マイクロチャネルプレート検出器から構成される。望遠鏡の入射ひとみは20×20mmで、軸外放物面鏡(22×33mm)が備えられ、焦点距離は100mmである。掩蔽はすべて、視野角(FOV:field of view)が1.5×60mradのUVISの遠紫外(112〜191nm)チャンネルによって、幅が0.15mm の低分解能のスリットを使用して観測された。

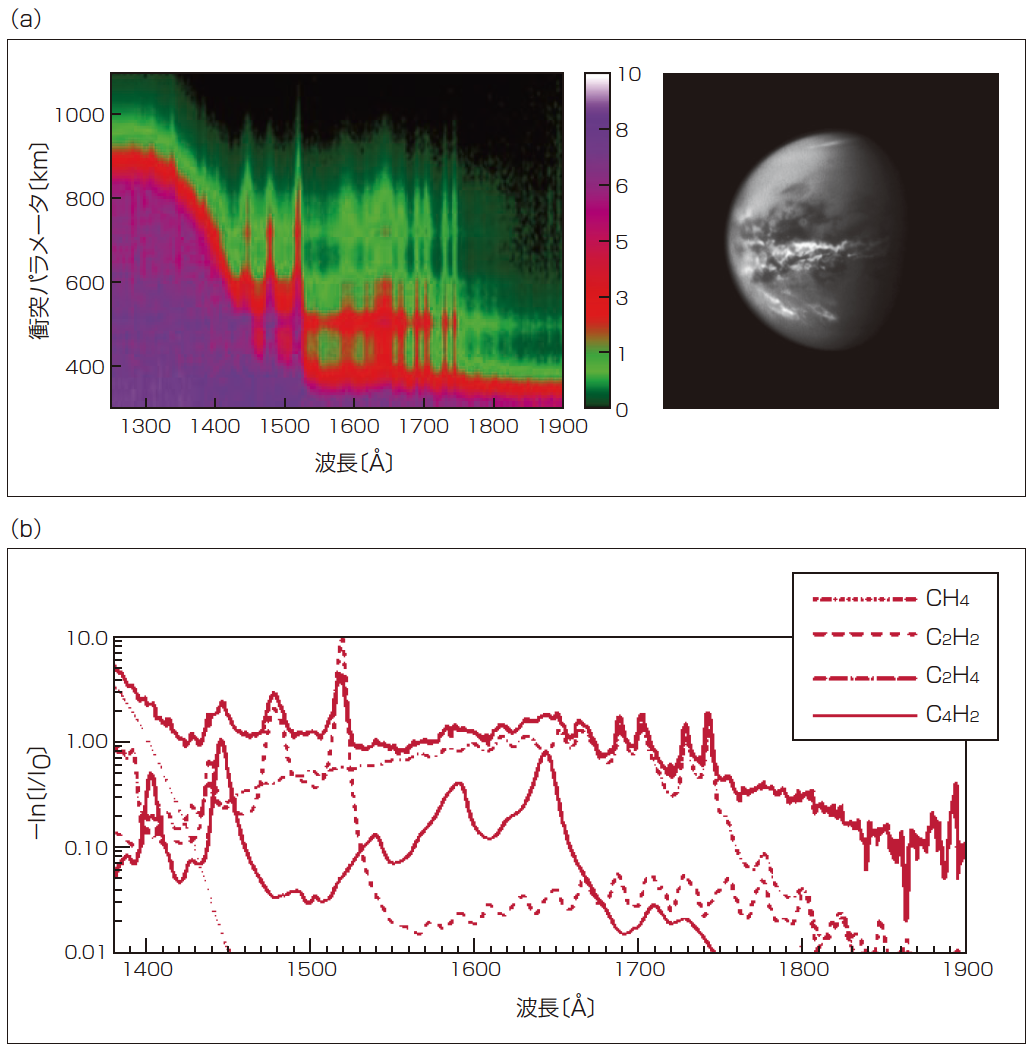

分光器のデータは、タイタンの大気が複雑な光化学の場で、タイタンの成層圏で観測される有機物ヘイズの形成に重要な役割を担う炭化水素とニトリル系物質が形成されていることを示している(図1)。分光器のデータによって明らかになったメタンとその他の炭素水素化合物の密度分布は、タイタン全体の大気に関する重要な情報をもたらすだけでなく、エアロゾルの微小な種からフラクタル凝集体への成長といった大気に関する幅広い洞察を可能にする。

図1 タイタンからの光学的深度の線(写真はタイタンの画像を示す。提供: NASA JPL)は、エアロゾルとそれ以外の物質の両方による吸収の拡張によって示された減光層(光学的深度の高い層)を示す(a)。光学的深度のスペクトル(bの実線)は、平均700〜750kmの大気範囲を超える。その他の点線は、最良の柱密度に基づいた異なる吸収装置からの寄与を示す(提供: アリゾナ大学)。

ラマン天体分光法

UV分光器以外では、米サウスカロライナ大学(University of South Carolina)化学・生化学部化学生態学科の教授であるスタンレー・ミハエル・エンジェル氏(Stanley Michael Angel)とフレッド・M・ヴァイスマン(Fred M. Weissman)パルメット・チェア氏は、米ハワイ大学(University of Hawaii)およびNASAのエイムズ研究センター(Ames Research Center)の共同研究者と共に、惑星の遠隔探査にラマン分光法を適用している。

ラマン分光器の仕様は、爆発物の探知や、あらゆる種類の化学物質の分析に使用される地上用携帯型分光器と同様に、振動周波数や相対強度、試料のスペクトルのバンド数に基づいて鉱物や化学物質を分析できるように改善された。可視、近赤外での熱反射・放射分光器は、特に混合物が存在する際に、スペクトルが広い範囲で重なってしまっているが、ラマン分光器はあいまいさを低減し、最大数百メートル離れた地点からの測定に能力を発揮できる。

2012年初めエンジェル氏らは、惑星用ラマン分光器に向けた、空間的ヘテロダイン干渉計を使用するラマン分光器(SHS)の実用化に向けた開発で、応用分光学会からWilliam F. Meggers賞を受賞した。

分散型(回折格子)手法は、高いスペクトル分解能を実現するために、大規模な分光器と非常に細いスリットを必要とするが、UVSHSはそれとは異なり、分解能とスループットの弱いカップリングをもつだけである。そのため、UVSHSは小型で、最大のスループットを得るために広いスリットを使用できる。SHSは、厳しい地球大気圏外での作業のための可動部品を持たず、インターフェログラムの中で、すべての光路長の差をICCD アレイを使用して同時に測定する。同手法はパルスレーザーを使用したゲート型検出と互換性がある。これは、周囲背景を遮断し、惑星表面で遭遇する可能性のある予期せぬ物質からの蛍光を低減する。

欧州宇宙機関のExoMars ミッションは、着陸船(2018年に打ち上げ予定)を備えた人工衛星(2016 年に打ち上げ予定)を含み、着陸船には、鉱物分析用のレーザー誘起ブレークダウン分光(LIBS:LaserInduced Breakdown Spectroscopy)システムと共に、初めてラマン分光器が搭載される予定である。LIBSシステムは、マイクロモードかマクロモードのいずれかで動作する。マイクロモードでは、細かい(20〜100μmの大きさの)粒状に砕かれたサンプルを調べる。マクロモードでは、着陸船のロボットアームに装着されたプローブが、直径の大きい(数百μm)光源ビームを使用して、測定領域を拡大する。

ラマン分光器は、鉱物の分析のほか、シアノバクテリア(藍色細菌)や葉緑素、あるいは地球外生命の存在を示すアミノ酸などの生物学的分析物を遠隔で検出するために使用することも検討されている。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2012/09/201209_0038pa.pdf