投写型ディスプレイに新しい生命を注入するレーザ

2D空間光変調素子と高効率固体レーザの組み合わせは長年の願望であった映画のレーザ投写を可能にする。

レーザが発明されたのは50年以上も昔のことだが、映画撮影の専門家は投写画像へのレーザ光源の利用を熱望してきた。1960年代の初め、可視レーザはガルバノメータ走査ミラーと組み合わせてレーザビームの操作に使用され、この方式の装置は人間の眼が持つ連続性の感覚によって、アニメーション的な動画のスクリーン投写を可能にした。これらの装置は気体レーザが使われ、とくに赤色の出力を1 ワット以下の光パワーで得られるヘリウム‐ネオンレーザが使われた。

この状況は1970 年代にレーザパワーが数十ワットに増加したことで改良され、大型のクリプトンレーザやアルゴンレーザからの多波長の使用が可能になった。しかし、これらのレーザは大量の電力、大量の水冷、多大な保守作業などが必要であった。また、これらの新しい高パワーレーザにはレーザの安全性の問題も提起され、観賞(および屋外や航空機などの移動体での使用)には高輝度ビームからの眼の保護が必要になった。

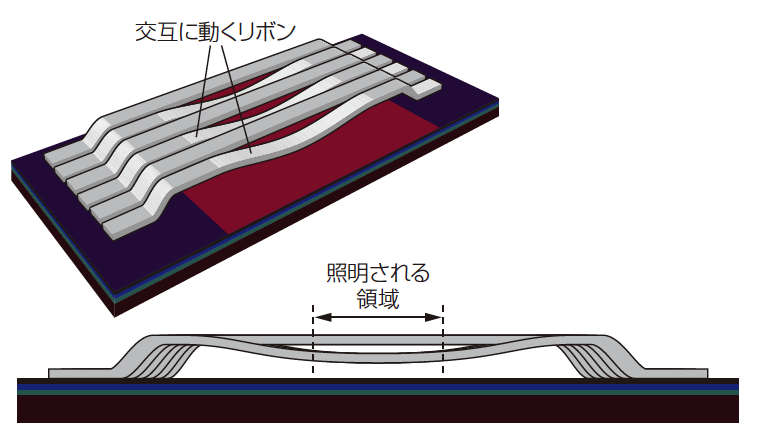

その代替法としての走査技術とレーザ技術が開発され、それらの実証も行われたが、なかでも画期的な出来事は1990 年代の中頃におけるスタンフォード大学のデイビッド・ブルーム氏による回折格子ライトバルブ(GLV)の開発である。GLV(とシリコン・ライト・マシン社によりさらに開発が行われた)は入射したレーザ光を画素ごとに回折し、高次の回折次数をフィルタリングして、オン状態とオフ状態を識別する。GLVリニアアレイによる一次元走査による画像がスクリーン上に投写され、2D画像が生成される。

2000年代の初め、米イーストマンコダック社(Eastman Kodak)は回折格子電気機械システム(GEMS)と呼ばれる代替技術を開発したが、このシステムは高次の回折次数をデバイスのアレイ方向からシフトアウト制御する特徴を備えていた(1)。GEMSを使用すると、その3つの線形画素変調素子、光パラメトリック発振器(OPO)レーザ光源およびガルバノメータ走査装置からなる高解像フルカラー結像システムからは完全2D画像の投写が可能になる(図1)。このシステムは実証に成功したが、レーザの高コスト、高ビーム品質の必要性、レーザスペックル、レーザ安全性の懸念などのために商業化には至らなかった。

一方で、ディスプレイ産業は技術革新を継続し、HDTV解像度のフラットパネルプラズマディスプレイと液晶ディスプレイ( LCD )が陰極線管( CRT )を置き換えた。これらの技術は時間の経過とともに成熟し、ウォールプラグ効率の改善、高輝度LEDバックライト、対角100 インチに達するスクリーンサイズなどが実現された。

大画面投影(large venues)分野は、いまでもフィルム映写が使われているが、デジタルシネマイニシアティブ(Digital Cine ma Initiatives, DCI)のスタジオ仕様の“2K”(2048×1080 画素)や“4K”(4096×2160画素)解像度をもつ液晶オンシリコン(LCOS)またはデジタルマイクロミラーデバイス(DMD)空間光変調素子(SLM)を用いたデジタルプロジェクタへの置き換えが進行している。これらの変調素子はハロゲン金属ランプやLEDが映画以外の用途に使われ、キセノンランプが大画面投影の用途に使われている。これらの現在のディスプレイは信頼性と高品質が確保されている。そうであれば、レーザはどこに適しているのだろうか?

図1 コダック社の回折格子電気機械システムは回折リボンを使用して画素形成用のレーザ光を偏向する。

大きい画像と小さいフットプリント

われわれはレーザが大型投写型ディスプレイ分野を活性化すると確信している。フラットパネルディスプレイは対角100 インチ以下のサイズの要求をほとんど満たしたが、対角70 インチ以上のサイズになると、運搬上の問題に支配され、コストにも問題がある。なかでも、このように大きいガラスの出荷、輸送および据付は容易ではなく、コストと人手のかかる作業が必要になる。フラットパネルディスプレイはコントラスト比、走査速度および解像力がいずれも著しく改善され、3D ディスプレイも選択可能になったが、大型画面がより小さいフットプリント、つまり占有面積で得られることが究極的に要求されている。

このことが、例えば、新しいピコプロジェクタの開発を駆動している。10 〜50インチのディスプレイがポケットに入れて持ち運びできることは非常に望ましい。プロジェクタはサイズが小さくなると、エネルギー効率(電池の寿命)は増加し、コストは低下するので、ピコプロジェクタはより広く使われると予測される。しかし、現在のプロジェクタの多くは装飾壁面の邪魔になる照明光源の電源が必要になるので、このことがレーザへの移行を妨げている。

画像投写産業は輝度が制約になる。明るさの十分な投写型装置はほとんど存在しない。表示品質が決定的に重要になる映画分野は環境を制御できる。つまり、周囲を暗くすると、投写輝度の限界が緩和され、観客は画面に集中するようになる。しかし、映写技師やスタジオ専門家の多くは、暗い劇場に置かれている映写機では暗すぎると考えている。一般の劇場は2D ディスプレイに対して11から14フィートランベルト(fL)の照射レベルを確保しているが、映画専門家の多くは100fL以上のスクリーン照度での観賞を望んでいる。

3Dディスプレイになると、この状況はさらに悪くなり、3D光学系にともなう付加損失が発生するので、劇場の多くは4fLのスクリーン照度の確保に四苦八苦している。このような低い照度レベルになると、観客は2つの3D画像を融合し、画面の細部を観賞することに苦労する。このことは映像産業に大きな課題をもたらしている。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2012/05/201205_0034feature03.pdf