分光法を最先端に推し進める高次高調波発生

改良された高次高調波発生技術はパルス継続時間をゼプト秒の時間スケールにまで推し進め、周波数コム分光法を極端紫外線にまで広げた。

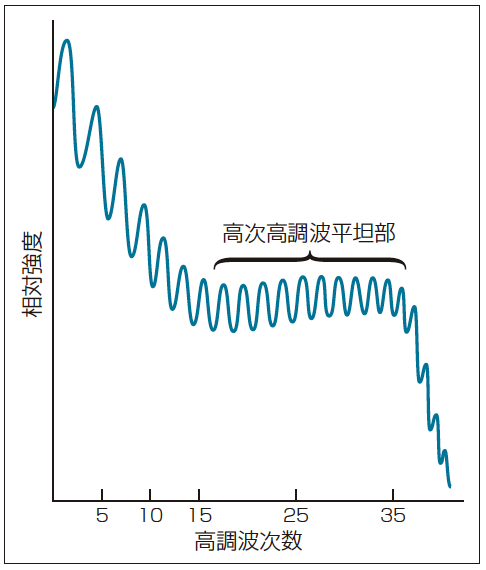

高次高調波発生は非線形物理学の特異な現象を利用して、伝統的な非線形光学による第2、第3および第4高調波よりもはるかに高い周波数を生成する。超短レーザパルスを適切なガスに注入すると、コヒーレント光の爆発がポンプ光の奇数高調波で起こり、その広がりは何オクターブにもなる。図1に示すように、それぞれの高調波のエネルギーは、まず低周波数側で低下し、次に連続する高調波が同じレベルのエネルギーをもつ平坦状になり、最後にさらに高い周波数でゼロに向けて再低下する。

1980年代末に初めて実証された高次高調波発生は、コストが高く使いにくい加速器を使用しなくても、極端紫外線(EUV)と軟X線の領域のコヒーレント光を発生できるため、活気に満ちた研究分野になった。現在の高次高調波発生は超高速物理学の最前線を押し広げ、そこでは研究者たちがアト秒からゼプト秒への研究の移行を目指している。また、最新の実験では研究者たちが高次高調波技術を使用して、従来は不可能であった分光測定を十分に可能にするEUVフェムト秒周波数コム発生に成功した。

図1 希ガス中の高次高調波発生は奇数高調波がピークを示す。高調波の次数が大きくなると、出力はまず減少し、次に平坦になり、最後はふたたび減少してゼロになる。高調波出力の実際の測定には、最低次高調波と平坦部との間の低強度ゾーンなどのより多くの特徴が含まれる。

高次高調波の物理学

高次高調波は極端に短く強力なレーザパルスが希ガスと相互作用したときに発生する。パルスのピーク近傍の強い電場は電子を原子の外殻から引き出すが、電子場の方向は原子がイオン化される前に変化する。その結果、電子は原子のより低いエネルギー状態に落ち込み、その余分なエネルギーがポンプレーザ周波数の一連の奇数高調波として解放される。ポンプ強度が1013W/cm2を超えると、放出された光の強度は高調波の多数の次数にわたり一定に近い状態で推移し、高調波の次数がさらに大きくなると急激に低下する。この過程のエネルギー変換効率は低く、高次高調波の強度は入力パワーに比べると非常に小さい。

発生する高調波の次数、出力、カットオフ波長などの詳細は使用する希ガスの種類とポンプパルスの波長、継続時間、繰り返し速度などの特性に依存する。ポンプパルスの波長が長くなると、光子エネルギーが低くても高次高調波は発生する。イムラアメリカ社(IMRA America)のレーザ研究部長を務めるマーチン・ファーマン氏(Martin Fermann)の説明によると、電場の変化は長波長ほど遅くなり、電子の加速に必要な時間が長くなるため、電子が原子と再結合するときに放出するエネルギーが大きくなる。例えば、波長800nmのTi:サファイアレーザを用いて励起されたアルゴンの遮断波長は約25nm(50eV)になるが、1.4μmの波長でポンピングすると、12nm(100eV)の短い波長になる(1)。このトレードオフは複雑で、高調波の強度は遮断周波数の減少とともに低下する。

高次高調波の強度は低いが、EUVと軟X線の領域は既存レーザの使用が不可能であり、シンクロトロン光源は大型でコストが高く複雑になるため、高次高調波はこれらの領域の研究に適している。初期の高次高調波システムは数ヘルツから数千ヘルツの繰り返し速度をもつモード同期Ti:サファイアレーザと出力パワーを増強する再生増幅器を用いて構築された。現在、このシステムは特殊な応用を目的にした開発が行われている。

アト秒物理学

高次高調波から得られる広帯域の魅力の1つはアト秒(10−18s)領域のパルスを発生できることだ。そのためには少数サイクルパルスを低い繰り返し速度で発生できるレーザ発振器が必要になる。

研究者たちは、まず、それ自身がより短いパルスを放出するレーザを開発し、より高次の高調波を発生する軽い希ガスを採用して、アト秒領域へと突き進んだ。2008年になると、独マックスプランク量子光学研究所(Max Planck Institutes for Quantum Electronics)のエレフテリオス・グーリエルマキス氏(Eleftherios Goulielmakis)と同僚は、ネオンガスを直接励起して、80asパルスの新記録を達成した。このパルスは12〜21nm(60〜100eV)の帯域に1011以上のEUV光子が含まれる。そのためには3.3fs(約1.5サイクル)の継続時間をもつ720nm光の300μJパルスを発生させ、ネオンに集光することが必要であった。彼らはその成功を超高速過程、つまり発生した高調波の位相散逸の回避にあると説明し、このような短いパルスは「アト秒分光法の分解能限界を原子単位時間(約24as)にまで押し込み、電子相関の実時間観察を可能にする」と将来への期待を述べた(2)。

より広い帯域をもつパルスの発生は、より長波長のレーザ発振器の使用と最軽量の希ガス、つまりネオンの励起が必要になる。JILAと米コロラド大学(University of Colorado)のテニオ・ポプミ

ントチェフ氏( Tenio Popmintchev)と共同研究者は、20Hz ピコ秒Nd:YAGレーザでポンプする新しい光パラメトリックチャープパルス増幅器を使用して、6サイクル、3.9μmの8.5mJアイドラパルスを発生させた。彼らが2011年のCLEOで発表したパルスはそれまでの中赤外フェムト秒パルスの最高となるパルスエネルギーが得られた(3)。これらパルスを位相整合して気圧の高いガスを充填した中空導波路に通すと、高次高調波スーパーコンティニュームが発生した。彼らは導波路中の35気圧のヘリウムを使用して、5031次の高調波に相当する0.78nm(1.6keV)にまで広がる位相整合波を発生させた。この圧力は他の研究者よりもはるかに高く、それまでの最大帯域幅となる広がり1.3keV(4〜0.78nm)のコヒーレントスーパーコンティニュームが得られた。この帯域幅は継続時間がわずか2.5as

のフーリエ変換パルスを十分に発生できる。彼らはパルス継続時間の限界を測定しなかったが、その方法は「ゼプト秒の時間スケールに到達できる」(1zsは10−21s)と語っている。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2012/04/201204_0026pf.pdf