表面プラズモンとナノレーザ:極小レーザが秘める大きな可能性

半導体/金属のハイブリッドレーザは、ナノテクノロジの分野で大きな進歩を遂げており、さらなる小型化と連続波動作が実現されている。しかし、理論的には、あまりにサイズを小さくすると損失が増大するため、レーザの小型化には限界があると言われている。

レーザを電子部品とともにソリッドステート回路に集積しようとすると、マイクロレーザでは大きすぎる。最新の電子回路チップの幅はわずか数十ナノメートル程度だが、今日のダイオードレーザはマイクロメートルスケールの構造を持つ。どうすればレーザのサイズを電子回路部品のレベルにまで縮小することができるのだろうか?

それは難しい問題である。従来型の光共振器は波長スケールである必要があり、光の波長は数百ナノメートル以上で、チップのサイズよりも一桁以上大きいためだ。しかし開発者らは、表面プラズモンを利用することによってレーザをナノスケールに縮小し、体積を波長の3乗未満にできることを発見した。表面プラズモンとは、光の周波数で振動する電子のコンパクトな集団である。最初のナノレーザはパルス波しか放射できなかったが、連続波(CW:Continuous Wave)を放射するものがこの1 年間で発表されている。ここで生じる大きな疑問は、どこまで小型化が可能か、そしてそれはどれだけ実用的になり得るかというものである。

表面プラズモンの基礎

光を放射する誘電体キャビティは、各方向に波長の半分が十分に収まる大きさでなければならないが、複合構造に金属を混入することによって、空孔をそれよりも小さくすることができる。金属と誘電体または半導体の間の接合面にある電子は、光の周波数でコヒーレントに振動することができる。この効果を表面プラズモンと呼ぶ。表面プラズモンは電気的に励起するか、光子との作用によって発生させることができる。表面プラズモンは光子と結合して、表面プラズモンポラリトンを生成する場合がある。表面プラズモンポラリトンとは、金属誘電体の表面に沿って伝播するハイブリッド振動である。

表面プラズモンとポラリトンは、対応する光の波長よりも小さい領域で振動する。その動作は、無線周波数アンテナにおける電子の振動に似ている。このアンテナは、アンテナよりも長い無線波長を送受信することが可能だ。最近では、ナノレーザの体積は、真空中の波長の3 乗未満にまで縮小されているが、無線アンテナと同様に、ナノレーザは細長いことが多いため、少なくとも1 つの次元は波長よりも長くなる。新しい研究分野にはよくあるように、用語はやや紛らわしい状態にある。すべてのナノレーザが表面プラズモン効果に依存するが、自らの素子を「spaser」

(surface plasmon amplification by the stimulated emission of radiationの頭文字)と呼ぶ開発者はほんの一部にすぎない。spaser は、10年近く前に生み出された用語である(1)。

オランダのアイントホーフェン工科大学(Technical University of Eindhoven)のマーティン・ヒル教授(Martin Hill)は2007年、初めての金属/半導体ナノレーザを実証した(2)。その後、多数のパルス波ナノレーザが発表され、筆者は2011 年にこれに関する記事を執筆している(3)。この1年間で、初めての連続波ナノレーザを含む、さらに数種類の設計が実証された。慣例として、素子サイズは、屈折率n の物質の実際の波長λ/n ではなく、真空中の波長λと比較される。

ゴールドフィンガー

ヒル教授の最初のプラズモンナノレーザは、複合半導体のピラーが金の層で被覆されていることから、「ゴールドフィンガー」と呼ばれている。基本概念は、半導体ゲイン材料の中の光増幅を、金属-半導体の接合面において表面プラズモンと結合させることによって、光を生成するものになる。

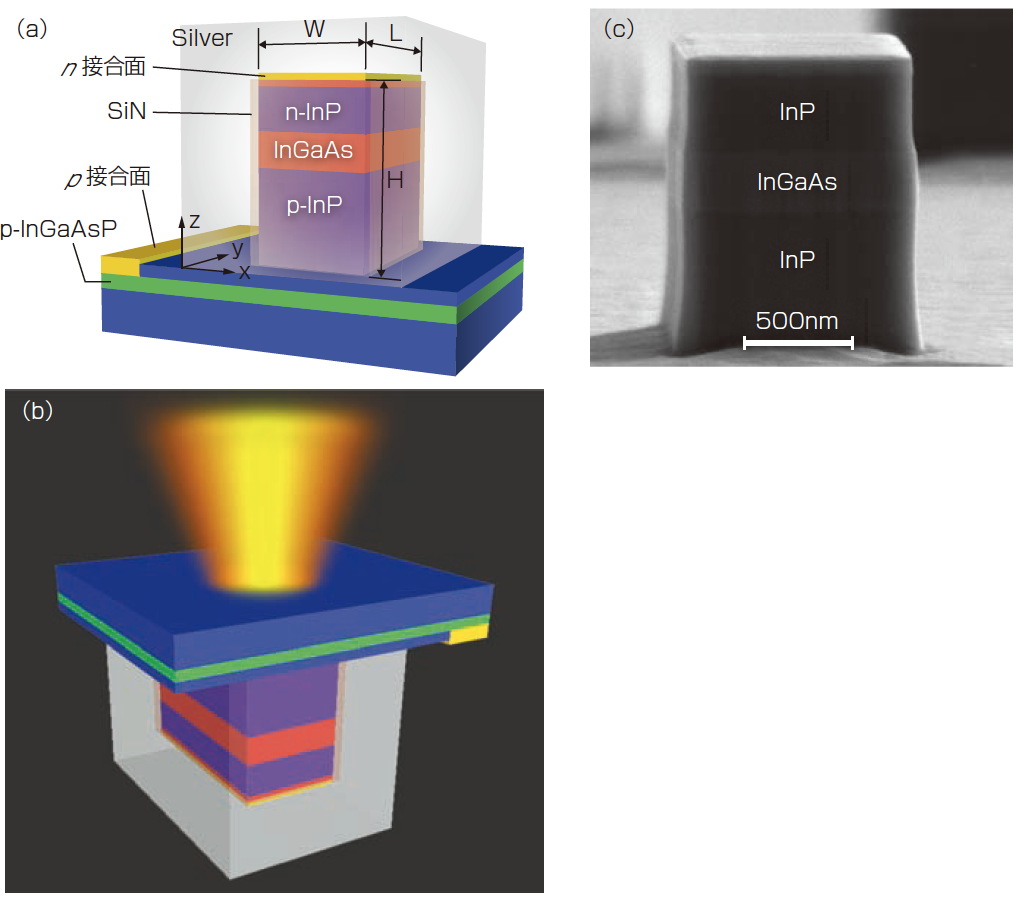

米アリゾナ州立大学(Arizona State University)のツンジョン・ニン教授(Cun-Zheng Ning)と、ヒル教授を含むそのチームは2012年1月、この手法を利用して、室温で連続波を放射する、初めての電気的励起によるサブ波長のレーザを開発したと発表した(3)。中心の長方形のピラーは図1に示すように、基板上にn 型ドープInP(リン化インジウム)、非ドープInGaAs(インジウムガリウムヒ素)p型ドープInPが積み重なった3層構造で、屈折率の違いによって、発光が屈折率の最も大きいInGaAs 層にほとんど封じ込められる。ピラーの4面すべてが20nmの窒化ケイ素(SiN)の層で覆われ、幅0.34μm、長さ3μm、高さ1.53μmの構造となっている。続いて、基板を除くピラーの部分を銀で被覆することで、金属-絶縁体-半導体-絶縁体-金属の導波路が形成されている。

光は、赤色で示されたInGaAsアクティブ層で生成され、キャビティの長さに沿って振動するが、ピラーを覆う銀の10〜20nmの深さまでしか透過することができない。そのため、光は結合してメタライズされていない基板を透過する。室温において1554nmを中心とする4nm幅の帯域での連続波のレーザ放射が観測されており(Q値400に対応)、確かにレーザ発振があったことがわかる。この波長において、この半導体構造は、真空中の波長の3乗の0.42倍であった。ニン教授のグループは、熱によって素子の性能が制約されたと報告しており、素子設計と熱パッケージを改良する予定だと述べた。

ニン教授らは2012年5月に開催されたCLEOにおいて、窒化ケイ素(SiN)のクラッド層を30nmに増加して、損失の大きい金属クラッドからのコアの絶縁性を高めたことと、最大2μmの銀を蒸着して粒子サイズを大きくしたことによって、損失を低減したと発表した。これによって空孔のQ値が改善され、1.15×1.39×1.7μm(0.67 λ3)の空孔に対し線幅が0.54nmに減少した(4)。電気的励起は、エレクトロニクス分野での今後の応用に向けた重要な利点である。

図1 「ゴールドフィンガー」ナノレーザは、半導体ピラーの電気的励起によって、構造の赤色で示したInGaAs アクティブ層において光を生成する。黄色で示したn接合面とp接合面の間に電流を流すと、光はInGaAsアクティブ層の長さに沿って振動し、基板から放出される。(b)は構造を逆向きにしてその様子を示したものである。ナノピラーの顕微鏡写真を(c)に示す(提供:C.-Z. ニン教授)。

同軸ナノレーザ

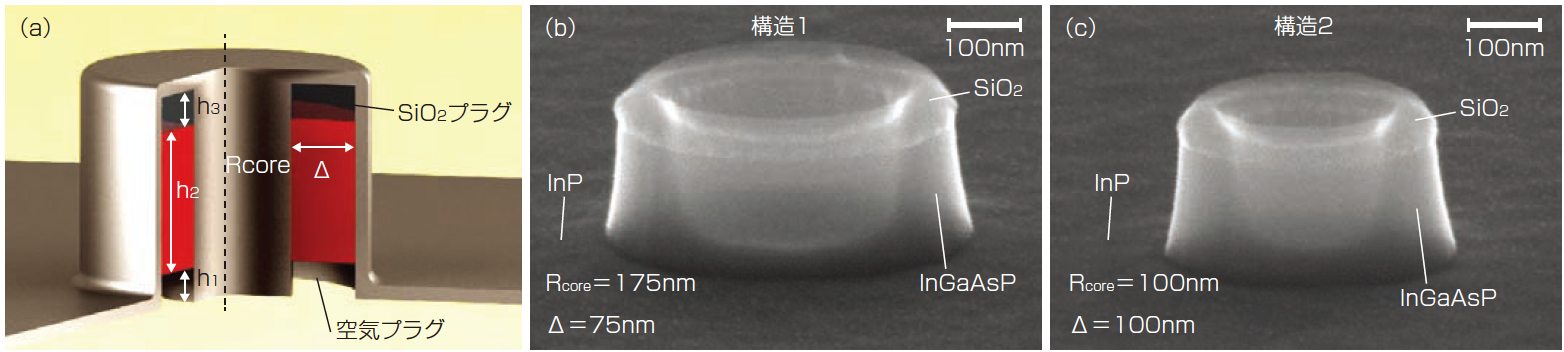

光励起(光ポンピング)の同軸ナノレーザ構造も室温で連続波を放射し、4.5Kにおいて1400nm近くで無しきい値発振することが実証されている。同軸ケーブルの中心導体のように、中心には金属ロッドがある。図2に示すように、ロッドの周囲は半導体の環で囲まれており、同軸ケーブルの外側のシールドのように、この環は金属被膜で覆われている。構造の一端は金属キャップで、シリカ層によって半導体から隔離されている。もう一端は空気にさらされているが、同軸被膜の端からは内側に奥まっている。

図2 同軸構造の断面図。光は、赤色で示された同軸の半導体環で生成される。各層は上下面に平行である(a)。半導体環は、中心の金属製ピラーの周囲を囲んでおり、金属層で覆われている。金属層は側面も覆っている。(b)と(c)の構造1と2の画像は、この半導体構造の2つのバージョンを示している。構造2の方は、しきい値なし動作を示した(提供:S・ファインマン教授(5))。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2012/12/201210-11_0028pf.pdf