小型化するレーザがもたらす大きなインパクト

レーザ技術の最先端は小型化を続けている。光ポンプするナノワイヤのプラズモンレーザはサブ波長サイズに到達した。金属クラッド半導体ナノレーザはわずかに大きいが電気駆動を実現している。

われわれはレーザを巨視的デバイスだと思っている。それはレーザ共振器の長さが数千波長もあり、その発光面積は薄い回折限界のビームの発生に十分な大きさをもつからだ。けれども、半導体レーザは塩粒ほどの大きさで何十年も身近で動作し、研究室ではさらに小さいマイクロレーザが実証されている。

現在の最先端はナノレーザに移行し、サイズが一波長またはそれ以下になっている。この大きさになると、基本的には新しいレーザ設計が必要になるが、その技術は最近の数年間に大きく進歩した。研究室の実証は極低温での光ポンピングから室温での動作に移っている。これからも課題は多いが、研究者たちはセンシングやオンチップ通信を含めて、この分野の応用の可能性を構想している。

サブ波長レーザの探索

半導体レーザは小型化への競争をリードしている。半導体レーザの小型化はささやきの回廊モードリング微小共振器とフォトニック結晶共振器によって可能になったが、これらの技術にはそれぞれに固有の限界がある。ささやきの回廊共振器は波長よりはるかに大きい直径が必要になる。フォトニック結晶共振器はフォトニック結晶材料の多数の周期を利用して適切な反射と共振器の品質因子を確保するため、波長の何倍もの長さが必要になる。

新世代のナノレーザの多くは半導体の内部で光エネルギーを発生するが、その細部には大きな違いがある。最初に実証された半導体「ナノワイヤ」は標準的な直径が10から100nm、長さが1から100μmであった。最近になると金属クラッド半導体ナノレーザが開発された。このレーザは金属クラッドが光を波長スケールまたはそれ以下の半導体構造の内部に閉じ込める。これらの二つのレーザは構造と特性がまったく異なっている。サブ波長デバイスからのレーザ放出の実現には金属素子を含めた構造が必要になる。米イリノイ大学アーバナ‐シャンペーン校(University of Illinois at Urbana-Champaign)のシャン・リーエン・チュアン氏(Shan Lien Chuang)によると、純粋な誘電体レーザは共振器の各側面の長さを半波長以下にはできない。より小さい構造からの放出を実現するには表面プラズモンの生成が必要になる。表面プラズモンは金属と半導体または誘電体との境界に電子群が存在し、光周波数で振動し、その結果として光が放出される。この場合の難しさは金属の光(吸収)損失の克服にある。これはサブ波長高周波アンテナに対応する光周波数デバイスだと考えられる。

ナノワイヤ

ナノワイヤは半導体フィラメントから構成され、一般には高バンドギャップ半導体を蒸着して製作する。ナノワイヤは高屈折率の半導体が空気に曝されるため、従来の半導体導波路に比べると、その内部の光の閉じ込めは非常に強く、魅力的なレーザ候補になる。今までにさまざまな半導体からのレーザ放出が実証され、その多くは高バンドギャップからの可視または紫外波長が得られている。実際のところ、すべてのナノワイヤは光ポンピングされている。

一見したところ、ナノワイヤレーザは両端に反射面があるため、ファブリ‐ペロー共振器をもつように思われるが、それほど簡単な構造ではない。ナノワイヤの反射面は波長と同等ないしはそれ以下であため、反射面は非常に複雑な挙動を示す。昨年、米アリゾナ州立大学(Arizona State University)のチョン‐チェン・ニング氏(Cun-Zheng Ning)が記述したレビュー論文が出版された(1)。導波路の小さいサイズと強い閉じ込め効果が遠方場の放射に強い発散をもたらす。

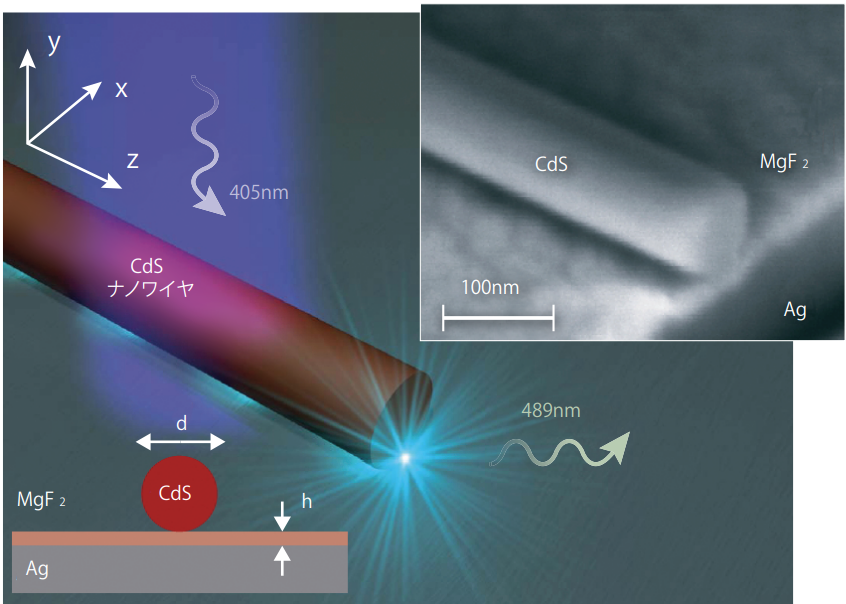

金属基板上に半導体ナノワイヤを作ると、金属‐半導体界面上の表面プラズモンが、ナノワイヤと光周波数領域で相互作用を起こすことにより、新たな可能性が生まれる。米カリフォルニア大学バークレー校(University of California-Berkeley)のシャン・チャン氏(Xiang Zhang)のグループは、直径が50から100nmの硫化カドミウムナノワイヤを405nmの光でポンピングするプラズモニックレーザを実証した。図1に示すように、表面プラズモンはCdSに生成される光とナノワイヤを載せている銀との相互作用から発生し、二つの材料が接触する10nmの細長い部分から489nmの光が放射された(2)。表面プラズモンはナノワイヤと平行に伝搬した。

図1 CdSナノワイヤレーザはサブ波長の細長い領域の表面プラズモンから青緑色光を放射する。この領域はナノワイヤがフッ化マグネシウムの薄層を被覆した銀の平板上に置かれている。(資料提供:X・チャン氏)

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2014/05/1112frontier.pdf