蛍光点滅の理解によって開かれる撮像ソリューション

量子ドット、ロッド、ワイヤなどの量子発光体における蛍光点滅の微視的原因を理解することが、この点滅を大幅に抑制して優れた撮像能力をもつ斬新な構造を設計するために極めて重要である。

この50年の間に、蛍光分光法の分野は著しく成長した。蛍光技術の利用はまず生化学と生物物理学の分野で開始したが、その後急速に拡大して、今や、生体イメージングから材料特性評価にわたる広い学問分野の万能ツールになった。

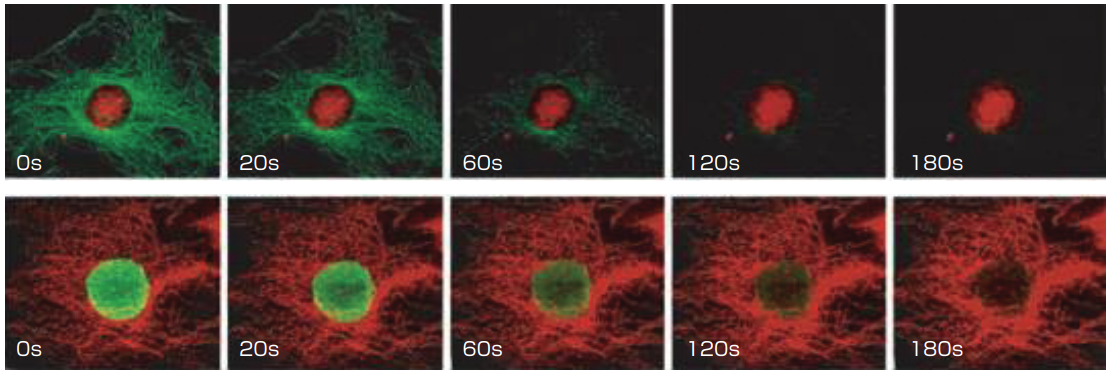

蛍光顕微鏡法は、構造と動的過程をサブマイクロメートルのスケールで評価することができる強力なツールだ。例えば、特定の生物親和性をもつフルオロフォアの局在化に利用すれば、生きた細胞の内部構造を可視化できる。長時間のイメージングセッションにおける量子ドット(QD)標識の主要な利点はその光安定性にある(1)。汎用色素AlexaFluor 488(緑色)は180秒間の過程でかなりの光退色を起すが、QD630ストレプトアビジン(赤色)は連続照明下でもその全輝度を維持し続ける(図1)。さらに、QDの調節可能な光学的性質と構成材料の多様性によって、発振波長が可視から赤外に及ぶ複雑な標識化戦略とともに容易な多重化を可能にする。

これと並行して単一粒子トラッキング実験を行えば、細胞の輸送機構の解明につながる、細胞内の標識化種の時間依存拡散定数が求められる。QDの高い輝度と光安定性は長距離の単一粒子トラジェクトリを可能にするが、この実験も蛍光間欠性または「点滅」といった興味深い単一分子現象を明らかにする。点滅は、フルオロフォアの発光強度が「オン」と「オフ」の状態間をランダムに揺らいでいるかのように見えるときに起きている。この現象は普遍的であり、半導体ナノワイヤ、ナノロッド、QD、有機色素分子を含む多種多様なナノスケール発光体で観測されている。15年ほど前から研究されてきたにもかかわらず、今日でもなおこの現象は謎につつまれたままだ。

図1 実験結果は、有機色素分子(緑色)に比べて、QD標識(赤色)を使うことによって細胞イメージングにおける光退色が大幅に低減されたことを示している。示された画像は補色関係にあり、上部パネルでは細胞核がQD630-steptavidinで標識化され、周辺はAlexaFluor488で標識化されており、下部パネルでは逆の標識が使われている。(画像提供:米クアンタムドット社のX.Y.ウー氏)

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2011/04/8cf33c8d015bc6b721cd1c00aef948da1.pdf