真空の破壊を目的にしたELI

今年は高強度短パルスレーザを開発する欧州の意欲的な研究プロジェクトが始まる。このプロジェクトは物理学の最先端を実験するための200PWレーザの実現を目指して、3方式のペタワット級レーザによる研究に着手する。

極端光施設(Extreme Light Infrastructure: ELI)は欧州が計画した巨大で大胆な研究プロジェクトだ。ELIは超短レーザパルスのピークパワーを二桁増強して200PWを実現することが、その目的である。フランスにある極端光研究所(Institute for Extreme Light)の所長とこのプロジェクトの調整官を務めるジェラール・ムールー氏(Gerard Mourou)は、超短レーザパルスを時間と空間で集束すると、1025W/cm2のピーク強度が得られると語っている。ムールー氏の目標は、物理学の最先端の研究、例えば、空間‐時間構造としての真空の破壊誘起実験を試みることにある。

今年は3年間にわたり実施されたプロジェクトの予備調査段階を引き継ぐパルス発射段階の開始を目標にしている。欧州委員会はプロジェクトの「支柱」となる最初の三つのインフラ構築に対して、それぞれ2億8000万ユーロ(約3億7000万米ドル)を支出し、チェコ共和国、ハンガリー、ルーマニアの3国に超短パルスレーザ研究所を建設する。このプロジェクトは、東欧3国における科学インフラ構築を支援し、3国はそれぞれ10PWクラスのレーザ設備を設ける。また、2012年に建設場所が確定する200PWレーザ構築のための土台にもなる予定。

技術基盤

ムールー氏と、かつて彼の学生で最近は米国光学会(OSA)の副会長に選任されたドンナ・T・ストリックランド氏(Donna T. Strickland)は、米ロチェスター大学で研究していた1980年代の中頃に、チャープパルス増幅(CPA)を発明し、この発明がELIの土台となった。彼らの発明の要点は超短パルスを分散媒質に通した後に増幅することにある。このチャーピング過程はパルスの波長を非常に広い間隔で広げ、増幅前のピークパワーを減少させる。ピークパワーが減少すると、増幅器の光損傷の機会も減少する。増幅後のパルスは最終段のパルス圧縮器を用いて分散過程の逆変換が行われ、増幅された光は時間的にスクイージングされて、最初のパルスよりもはるかに高い振幅をもつ超短パルスが再生される。

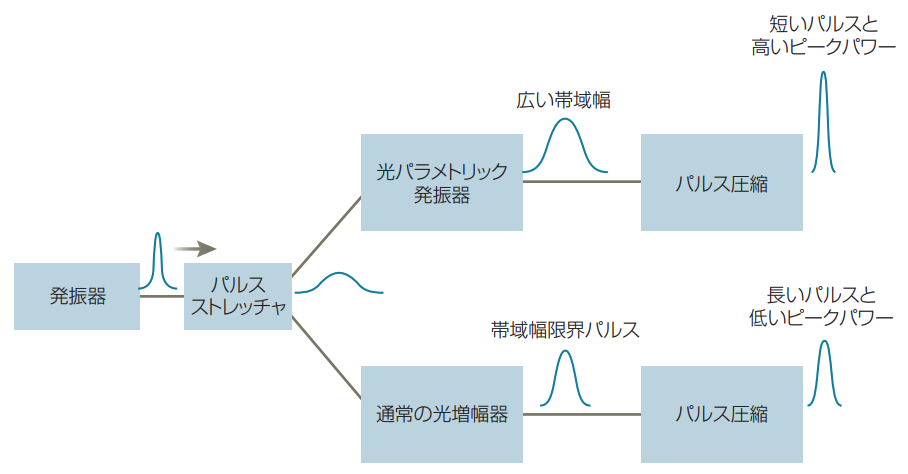

CPAは短パルスのピークパワーを劇的に増加させるが、この過程はTi:サファイア増幅器の利得帯域幅の制約を受け、パルスの最小持続時間が制限される。広い帯域幅と短い持続時間をもつ出力パルスは光パラメトリックチャープパルス発振器(OPCPA)を用いることで実現できる。Ti:サファイア増幅器を光パラメトリック増幅器で置き換えるOPCPAは非線形過程に基づいて動作するため、レーザ遷移の利得帯域が制限されることはない(図1)。

ELIの最終設計はOPCPAあるいは最終段のTi:サファイアチャープパルス増幅器とのハイブリッド方式を使用すると考えられる。ムールー氏は「高強度のパルスパワーをできるだけ広い帯域幅で欲しい場合は、CPAを使うとエネルギーが増加し、OPCPAを使うと帯域幅が広がる」と語っている。例えば、OPCPAはナノジュールのパルスを106〜107倍に増強することから、最終段にCPAを使うとCPAはパルスの一部しか増幅しないため、帯域幅の著しい減少は起こらない。

図1 CPAの性能は使用する増幅器の種類に依存する。光パラメトリック増幅器(OPA)はレーザ遷移で動作する通常の光増幅器よりも広い波長帯域を増幅できる。この図はシステムの各段を通過して進行する光パルスの時間波形を示している。OPAの広い帯域幅を利用すると、高いピークエネルギーをもつ短いパルスの発生が可能になる。

10PWへの第一段階

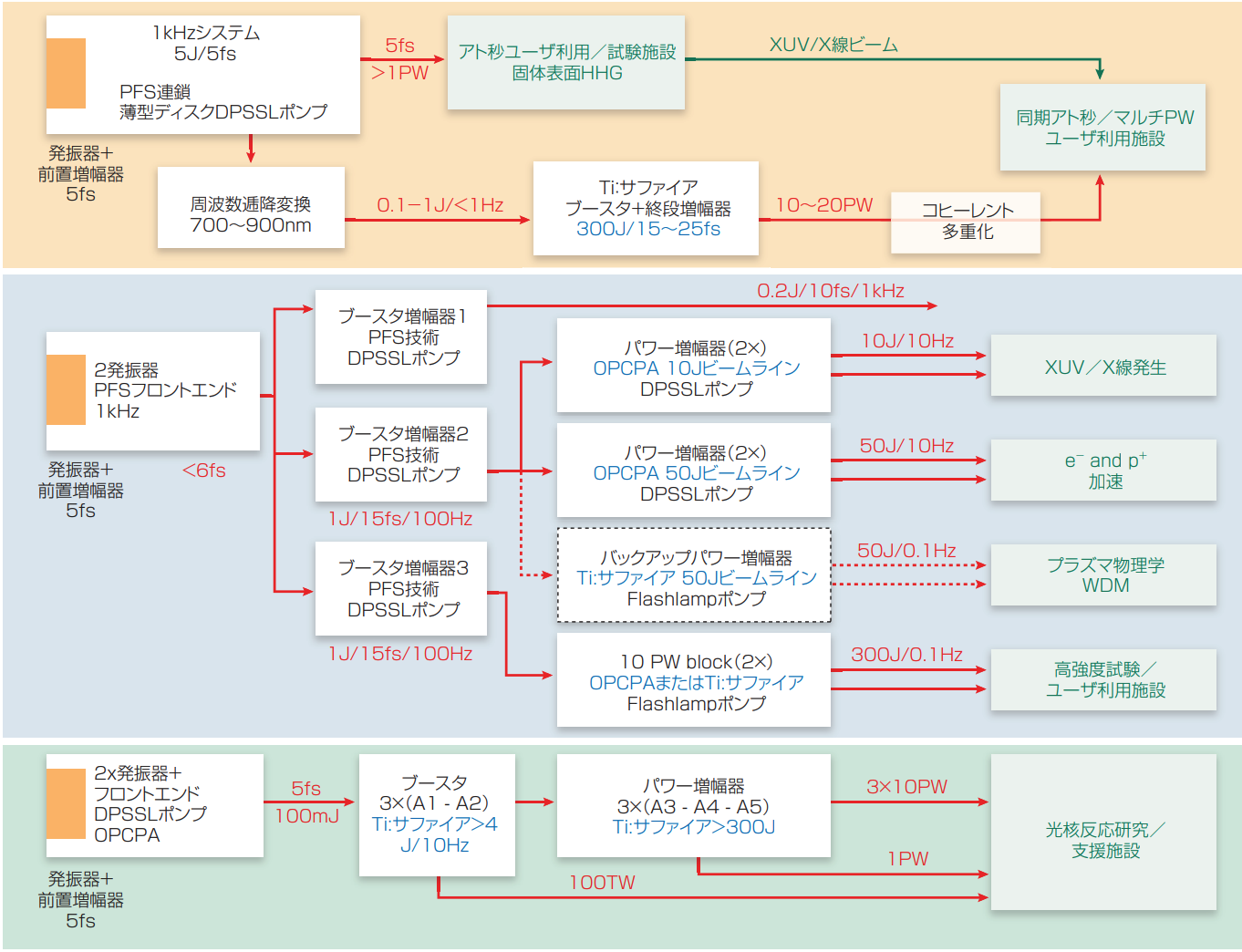

極端光研究所が構築する10PWのApollonレーザはELI開発の重要な段階になる。この単ービームハイプリッドシステムは、100Hz半導体励起薄型ディスクイットリビウムレーザを装備したOPCPAに100mJパルスを送り込む、高繰返しフエムト秒Ti:サファイア発振器から始まる。この段階での出力は毎分少なくとも一つのバルスを生成する大型TI: サファイアレーザシステムのなかで増幅され、その後、バルス圧縮回折格子へと送られる。今日のベタワットレーザをはるかに超える巨大ペタワットレーザ実現のための課題には、Ti:サファイア増幅器用の強力な二重ネオジムレーザ光漏の開発と光増幅器の光損傷の防止技術、さらには高いレーザフラックスに耐えられる大型広帯域圧縮回折格子の開発が含まれる。この計画では2013年末までにApollonレーザから5~7PWパルスを発生させ、最終的には2015年に150Jのエネルギーをもつ15fsバルスを発生させ、10PW ピークバワーを実現する。このピークバワーからは1023~ 1024W/cm2のバワー密度を十分に得ることができる。ムールー氏は、三つの新しい支柱インフラがApollon設計に基づいてペタワットレーザの異なる応用を追及すると語っている。ハンガリーの支柱インフラはアト秒物理学の研究を専門に行い、チェコの支柱インフラは強力なレーザ—物質相互作用とレーザ加速により生成されるビームの研究に集中する。ルーマニアの支柱インフラは原子核の相互作用の研究に集中する(図2) 。

図2 三つのELI支柱インフラの設計を示している。上段はハンガリーに設置されるアト秒研究インフラ、中段はチェコに設置されるビームライン研究インフラ、下段はルーマニアに設置される光核反応研究インフラの構成である。(資料提供:ジェラール・ムールー氏)

三つのベタワット方式

ハンガリーのELIは、相対論的ドップラー効果を利用してアト秒科学の最前線を探究している。低パワーのフェムト秒バルスは、適切な気体中の電子を励起すると約100アト秒(as) の高次高調波バルスを発生する。10PW領域のビークパワーをもつハンガリーのELIはレーザ生咸プラズマ中の電子をフェムト秒の相対論的速度へ加速し、また、これらの相対論的電子は入射光子に対してドップラーシフトを誘起する。一つのアイデアでは薄い金属箔を標的にして10PWバルスを照射する。その結果、電子は弧い放射場によりコヒーレント加速され、レーザ光にドップラーシフトをもたらす動的反射鏡が形成される。ドッブラーシフトしたレ

ーザ光は波長が非常に短くなり、パルスの持続時間が圧縮される。設計者はこのアプローチによって10asバルスを発生できると推定している。ELIの「偉大な挑戦」と題する報告書には「このようなアト秒光源の新しい創成を目標にした極嬬条件下での物質の駆動と制御は、それ自体が高価で銚戦的な科学プロジェクトである」と記述されている。この場合の重要な問題にはプラズマ相互作用を必要な時間スケールで制御できるレーザバルスの生成と、このような短パルスに適した瀾定技術の開発が含まれる。チェコのELI の支柱インフラは、高強度レーザ場を利用して、高エネルギービーム粒子ビームとX線およびガンマ線放射の発生に焦点を合せている。これらの概念は低強度のレーザ場の場合に実証されているが、チェコの支柱インフラが目指している非常に高い強度と高い繰返し率のELI は、バルスの持続時間と輝度の技術の進歩にとって重要な役割を果す。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2011/03/2cf218f847c7778a2b22de377d78a133.pdf