量子ドット300層形成技術の展望

情報通信研究機構(NICT) は今年5月に、「300層の量子ドットを積層することに成功」したと発表した。NICTの量子ドット技術の研究は10年近い歴史があり、研究の初期から20層、30暦積層などの成果が発表されていた。300層スタックの次に何が来るのか。

現在、市販されている通信用の半導体レーザは、電子を1次元に閉じ込める贔子井戸構造のものが多い。電子の閉じ込めをすべての方向、つまり3 次元(3D) にしたものが量子ドットレーザ。1982年に荒川泰彦、榊裕之の両氏が提案したものだ。

それから四半冊紀経過、2006年4月に富士通、三井物産の出資によってQDレーザが誕生し、同社は今年に入って海外のアクセス市場向けに醤子ドットレーザを5万個出荷したと言われている。さらに同社は、民生市場向けに量子ドット(QD) 技術を採用したグリーンレーザを開発しており、最近は光インターコネクションにも関心を示している。量子ドットレーザ技術は、量産可能なレベルに達し、荒川氏が主張するように、量子井戸レーザに取って代わることもあり得なくないと思わせるまでになっている。

一方、NICTで「300層の最子ドット積層」を成功させた先端ICTデバイスグループ主任研究員、赤羽浩ー氏は、超高密度半導体贔子ドット形成技術のアイデアを学生時代から持ち続けていたと言う。このコンセプトを実験的に検証することで、20層、30層、150層と積層数の懺界記録を更新し、現在300層にまで達している。QDの積層数を増やすのは、ドットの数を増やして光増幅を高めることが目的。つまりドットを高密度化することで高利得を実現するのが狙いだ。高密度化は、層あたりのドットの数を増やすか、スタック数を増やして空間的にドットの数を増やすか、このいずれかの方法をとる。市販の量子ドットレーザ、あるいは研究発表などで紹介される量子ドットレーザのスタック数は、5~8層程度が多い。これに比べればNICTのQD技術はスタック数が二桁多いと言える。それにとどまらず、赤羽氏は「NICTの方式を以てすればスタックできる層数に限界はない」と主張する。限界なくスタック数を増やすことができる技術が「歪補償技術」だ。赤羽氏は、この技術について、「逆歪をかけているだけだ」とコメントしている。

従来技術の問題点

現在、QDレーザや独イノルーム社(Innolume) などが販売している半導体量子ドットレーザは1.3μm帯のレーザ。NICTが開発している量子ドットレーザは1.5μm帯のレーザ。いずれも通信波長帯のレーザだが、大量に敷設されている標準シングルモードファイバ(SSMF) で伝送することを前提にすると1.3μm帯のレーザが伝送路に適しており、光ファイバ増幅器(EDFA) を使用して長距離伝送することを前提にすると1.5μm帯のレーザが伝送路に適している。

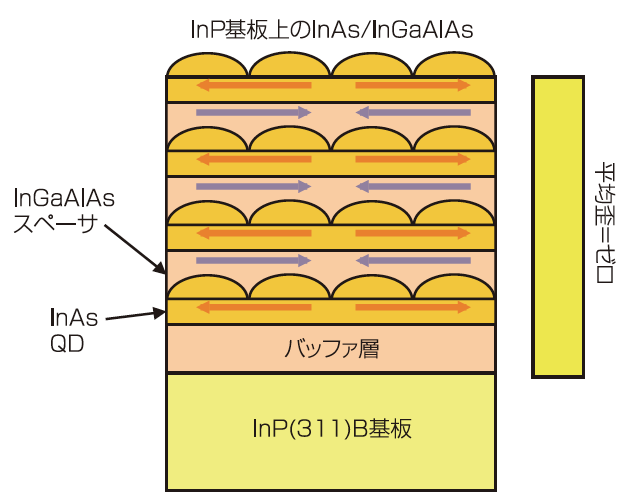

QDの形成という視点で考えると別の問題が顕在化してくる。量子ドットは、基板にバッファ層を積み、次いでドットの層とスペーサ(中間層)をスタックしていく(図1) 。1.3μm帯のレーザの基板材料はヒ化ガリウム(GaAs)だが、1.5μm帯のレーザの基板はリン化インジウム(InP) になる。赤羽氏は、「InP (311) 基板の方が造りやすい」と言うが、その意味するところは「歪補償しやすい」と言うことに他ならない。

NICTの他にInP 基板を採用している半導体QDとしては、富士通、QDレーザなどが学会発表している贔子ドット半導体光増幅器(QDSOA)がある。ECOC 2008の報告では、従米の方法で成長したQDSOAの問題点として、TE偏光とTM偏光のうち、光利得が得られるのはTE偏光のみであることが指摘されていた。その理由をストランスキ・クラスタノフ(Stranski Krastanov:S-K) モードによるドット形成に帰着させ、これを解決するためにドットの高さを柔軟に設計できるコラムナQD(CQD)-SOAを提案。結果として得られた成果は、偏光依存利得(PDG) が0.4dBというものだった叫次なる課題は、利得を増やすこと、利得とPDG のチルトを減らすこととされていたが、最近の研究成果ではそれより先に高温動作のCQD-SOAが紹介されている(2) 。

ここで紹介されているS-Kモードとは、結晶表面に薄膜をエピタキシャル成長する方法の一つで、QD3Dアイランドを形成する方法として採用されている。赤羽氏によると、S-Kモードを利用して自己組織化によって半導体QDを成長するアプローチには、二つの問題がある。一つは、ドットの形状とサイズが安定しないこと、もう一つはQDが低密度で活性層の利得に限界があることだ(3)。

これらの問題は、アプリケーションの柔軟性にこだわらなければ、その後の技術開発である程度解決されているとも言える。すでに量子ドットレーザは贔産で市販される段階にきているからだ。しかし、ドット密度の向上を、垂直的に層をスタックすることで解決しようとすると限界に直面する。この点についての赤羽氏の説明は以下のようになっている。

「スタック構造では、層が増えるに従い、徐々にIn (Ga) As/GaAs QDの平均サイズが大きくなることが観察されている。これは、中間層のQDが誘引する歪が積み上がっていくためだ。GaAsが中間層として用いられると、In(Ga)As QDによって生まれる歪は、中間層の生成後、完全に補償されない、理由はGaAs中間層の格子定数が基板と同じだからだ。この残留歪は、次のスタック層のQDの形成に影響を与える」(ibid) 。

歪が生じないようなアプローチが得られればよいが、「自己組織化QDではそれは困難」だという。その理由は、「S-K成長モードでは、3Dアイランド形成の原動力となっているのが歪だからだ」と赤羽氏は指摘する。

これは、基板材料にGaAsを使用した1.3μm帯の歴子ドットレーザの問題だが、NICTは基板材料にInP (311) を使用した1.55μm帯の量子ドットレーザを開発している。

図1 QDのスタック構造。基板材料にはlnP(311) が

用いられている。100μm のバッファ層の上にlnAs QDとlnGaAIAsスペーサを成長。歪補償技術を採用することで、平均歪をゼロにすることができ、ドットの形状、直径、サイズ、密度がほぽ一定になる。

歪補償技術

NICTは、歪補償スキームを用いてInP(311) 基板上にインジウムヒ素(InAs)QDをスタックする方法を開発した。この歪補償技術は、赤羽氏がNICTで研究をスタートした当時の論文にすでに登場しており、それ以来NICTは10年近い歳月をかけて、このコンセプトの実証と最適化を行ってきた。この技術そのものは、赤羽氏によると1991年から知られている。量子ドットレーザの構造は、InP(311)

基板上にバッファ層を設け、その上にInAs QDと、それを埋め込むヒ化アルミニウムガリウムインジウム(InGaAIAs)スペーサ(中間層)を成長させる構造になっている。従来の量子ドットレーザでは、この中間層は格子定数が基板の格子定数と同じであるために歪補償にはなっていない。赤羽氏の言う「逆歪」にはなっていない。NICTのスキームでは、「InAs(QD) とInGaAIAsに由来する格子歪の集積がキャンセルされ、InP基板と効果的に格子整合がとれる」ように設計される。この点について赤羽氏は次のように説明している。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2010/10/fbcadd42216e2339bac5843313f55858.pdf