太陽の理解に重要な役割を果たすフォトニクス

多数の太陽観測衛星に搭載された撮像装置、分光器、光センサなどからのデータは、太陽フレア、コロナ質量放出源など、人工衛星、無線通信、電力網、地球上のわれわれの気候などに影響を及ぼすさまざまな太陽イベントを理解するために使用されている。

太陽はわれわれの日々の生活に中心的な役割を果たしている。そして、近年、その放出と黒点活動を監視する宇宙探査機が多数打ち上げられた。その一つが1995年に打ち上げられた太陽・太陽圏観測衛星、いわゆるSOHOであり、その目的は深い核から外側のコロナにいたる太陽と太陽風の研究である。SOHOからのデータは、最近では、これまで太陽フレアの出力の多くを占めると考えられてきたX線が、実は放出される放射線の1%に過ぎないことを示すために利用された。SOHO探査機は地球磁気圏の100万マイル外側のハロー軌道(地球から太陽までの距離の約1%)にあって一定の太陽光を浴びているが、太陽フレアが太陽表面に物理的地震を引き起こしていることも確認した。この探査機は、潜在的に地球上の天候と気候に関係している黒点活動が(2年間の極小期の後)、増加に転じている様子の監視を続けている。

撮像

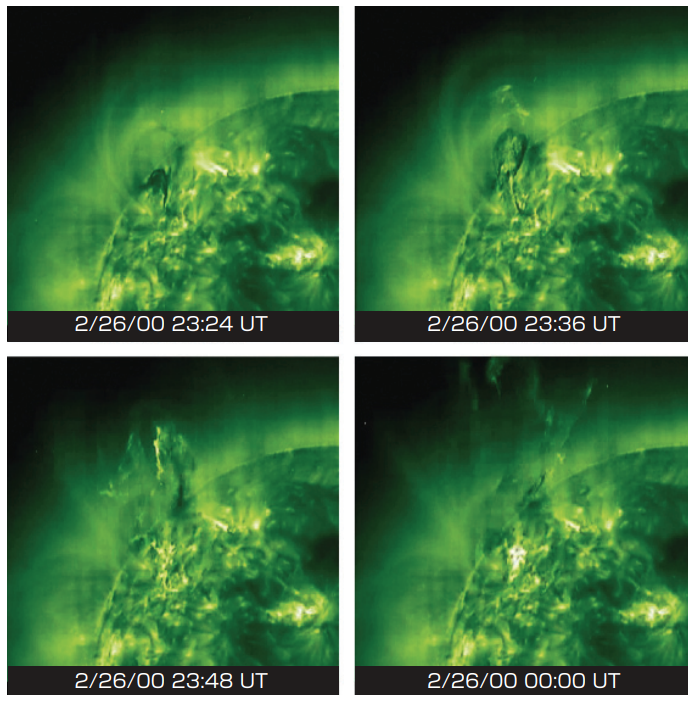

極端紫外線撮像望遠鏡(EIT)はSOHOの主力機器と称され(http://bit.ly/gvzsVk)、太陽画像を12分ごとに送り返しており、この頻度で、機器を組立てた時には予想すらしなかった太陽コロナの定常的に変化するダイナミクスを明らかにしてきた。EIT主任研究員を努める仏天体物理宇宙研究所(Institut d’Astrophysique Spatiale)の天文学者、フレデリック・オーシェレ氏(Frédéric Auchère)は、「EITは太陽活動の最も興味ある兆候の一つを発見した。それはコロナの全体構造に影響を与える噴出イベントであり、現在、“EIT波”と呼ばれている」と語っている。彼は「SOHOの並外れた寿命によって、われわれはEIT波を観測できるため、これとコロナ質量放出などの他の太陽活動との関係の解明を試みることが可能だ」と付け加えている(図1)。

EITは多層垂直入射EUV光学を備えた完全太陽ディスク撮像望遠鏡(リッチー・クレティアン設計)であり、空間解像度は5.2arcsecである。望遠鏡ミラーは、モリブデンとシリコンの交互層がカスタムコーティングされた四分円でできており、17.1、19.5、28.4、30.4nmに中心波長をもつ四つの波長領域における狭い温度範囲からの放射を分離する(常に一つの四分円だけが曝されている)。これらの波長域は特定の温度での放出源からの光に対応する。例えば、30.4nm波長域は温度約8×104Kのプラズマ中のヘリウムII放射と一致し、高速太陽風ストリームによって発生するコロナループや「ホール」(磁場が開いている位置)を画像化する。完全ディスク画像は他のSOHO機器から収集された狭い視野データに対する背景を提供する。

今や、1日にたった2枚しか太陽画像を伝送しない半ばリタイア状態のSOHOのEITは、2010年に打ち上げられたソーラ・ダイナミクス・オブザーバトリー(SDO)に搭載されたAIAからの画像に取って代られている。AIAの解像度は1.2arcsecであり、EITに比べて4.3倍優れている。AIAは、EITの1メガピクセルに対して、16メガピクセルセンサを使ってデータを収集し、EITの2倍に相当する8透過帯域の画像を形成する。

図 1 EIT は 2000年 2月26 〜 27日に1時間のコロナ質量放出を19.5nmにおいて記録した。(資料提供:SOHO)

コロナグラフ

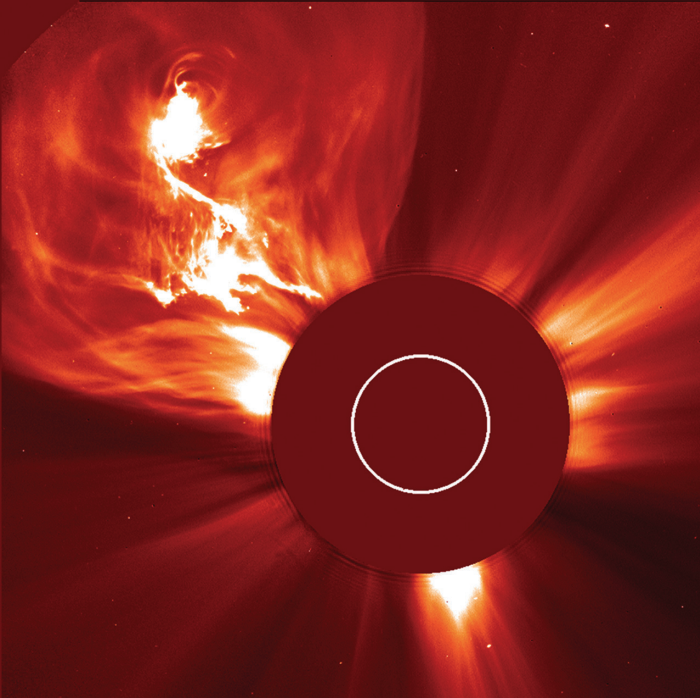

SOHOに搭載された米海軍研究所(NRL)製の広角分光コロナグラフ(LASCO)は、太陽からの中心照明を遮断して外側コロナの特徴を顕わにするための連続的に拡大する遮光ディスクを備えた3台の望遠鏡で構成されている(図2)。LASCO主任研究者を務めるNRL天体物理学者のラッセル・ハワード氏(Russell Howard)は、「われわれは、1998年のSOHOの回転事故で機器温度が−80℃以下に下がった際に、1.2〜3太陽半径を撮像するための最も小さな遮光ディスクを備えたファブリペロー干渉測定コロナグラフC1を喪失した。この温度はC1に使用されている光学部品のいくつかの許容温度である−20℃に比べてかなり低かった。しかし、衛星制御を再開したとき、それぞれ2〜6と3.7〜32太陽半径を撮像する白色光コロナグラフ、C2とC3が見事に動作した」と語っている。

図2 2002年1月4日にLASCO C2によって取得されたこの美しく複雑なコロナ質量放出(CME)画像は噴出された物質の見事な詳細を示している。コロナグラフ像では、太陽の直射光が遮光器で阻止され、周辺のかすかなコロナが顕にされている。太陽の近似サイズは白の円で表されている。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2011/05/LFWJ1105-7pa.pdf