室温で動作する、ほぼ無閾値のレーザ

これまでの「無閾値」レーザは、極低温での動作が必要だったのに対し、新たに登場したほぼ無閾値のレーザは室温で動作し、光学回路での使用に理想的なものとなっている。

今日実用化されているすべてのレーザに、レーザ発振しきい値が存在する。レーザ発振しきい値は、レーザの光出力が自然放出から誘導放出に変化する瞬間の印加電流または電流密度(光励起の場合は励起電力)で表される。レーザ発振しきい値を超えると、素子の線幅は、しきい値未満の場合よりもかなり(数ケタ単位で)細くなる。同様に、スロープ効率(光出力を入力励起の関数として表した式の一次導関数)も数ケタ単位で高くなる。つまり、しきい値を超えた時点で、素子はレーザとして機能する。

励起がどれだけ小さくても印加励起にほぼ比例してレーザ発振を行う、いわゆる無閾値レーザは、レーザが発明されて以来ずっと、レーザを扱う科学者やエンジニアにとっての夢だった。そのようなレーザは特に低出力時において、とにかく均一で、効率が高い。また、無出力時にいたるまでの動作範囲全体において線形であるため、光学回路への集積が簡素化される。

理想的な無閾値レーザが実現可能かどうかは不明だが、「無閾値」(実際には、「しきい値が非常に低い」か「ほぼ無閾値である」ことを意味する)とは、自然放出の結合係数(β)が1に近く、非放射性損失が低いレーザを指すというのが、実用的な定義となっている(1)。そのようなレーザとしては、光共振器内に少数の量子ドット(QD:quantum dot)を含み、約4Kという極低温で動作するものが開発されている(2)。しかし、低温が求められることから、それらのレーザは明らかに光学回路では利用できない。光学回路は、理想的には室温だけでなく、高温でも動作可能でなければならない。

スペインとスイスの研究者グループはこの度、室温以上の温度で動作する無閾値レーザを開発した。このレーザは、InAsSb(インジウムヒ素アンチモン)のQDがフォトニック結晶微小光共振器(PCM:photonic crystal microcavity)に配置されており、室温において1286nmの波長で放射する(3)。研究者らはそれぞれ、スペインのマドリッドマイクロエレクトロニクス研究所(IMM:Instituto de Microelectrónicade Madrid)、スイス連邦工科大チューリッヒ校(ETHZ:ETH Zurich)の固体物理学研究所(Laboratory for Solid State Physics)、スペインのバレンシア大学(Universitat de València)のUMDO(Optoelectronic Materials & Devices Unit)、スペインのバレンシア工科大学情報通信研究所(ITEAM:Instituto de Telecomunicacionesy Aplicaciones Multimedia)のOQCG(Optics and Quantum Communications Group)の出身である。

フォトニック結晶に基づく光共振器

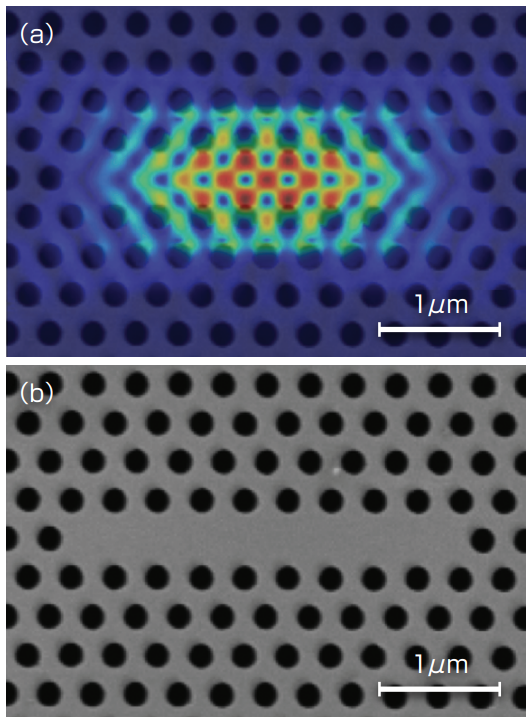

GaAs(ガリウムヒ素)の浮遊スラブ上に作製されるPCMは、六角形の2次元フォトニック結晶で構成される。9つの穴が欠けた線形部分があり、光共振器が形成されている(図1)。PCMは、QD放射の基本モードにスペクトルが一致するように、最適化されている。

PCMを作製するためにまず、AlGaAs(アルミニウムガリウムヒ素)の犠牲層と、厚さ190nmのGaAs層(InAsSb QDを含む)からなるGaAs基板上に、エピタキシャル材料を成長させた。活性層のパターニングと、GaAsスラブへのパターン転写の後に、犠牲層を除去することにより浮遊スラブだけを残した。

図1 フォトニック結晶微小光共振器(PCM)の走査型電子顕微鏡写真。9つの穴が欠けており、それによって光共振器が形成されている。GaAsの浮遊スラブには、1286 nmで放射するInAsSbのQDが含まれる。計算結果(a)は、得られたレーザの基本モードを示し、走査型電子顕微鏡写真(b)は、実際の素子を示している。素子のしきい値は860nWと非常に低く、無閾値レーザであるとみなされる(資料提供:IMM)。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2015/07/LFWJ1507_ft4.pdf