ラマン分光法における多波長励起

ラマン分光法を利用することで、ライフサイエンスにおいて大きな柔軟性が得られる

1990年代の電気通信ブームがもたらしたフォトニクスの発展により、ラマン分光法はあらゆる分野のユーザーが利用しやすくなっている。非破壊かつin situ で、分子レベルの感度で化学的性質や構造を測定できる性能を組み合わせることで技術が向上し、薬剤学、生体臨床医学、法医学などの分野で活用できるアプリケーションが急増している(1)。

ラマンシステムの重要なパラメータは励起波長であり、試料への侵入深さ(レーザ波長に比例する)と、ラマン散乱の強度(レーザ波長に反比例する)の両方に影響する。多くのアプリケーションでは532nmもしくは488nmレーザが適切な選択であるのだが、生物サンプルでは蛍光が強くなりがちで、ラマンシグナルの1000倍以上の強度で発光するため、感度が大きく低下する。785nmといった、より長い励起波長を選ぶことで蛍光は減少もしくは消失させることができるのだが、腎臓や肝臓などの暗い臓器はかなり強い蛍光を発するため、さらに長い波長を使わなければならない。例えば、1064nmで

励起させればかなりの効率で蛍光を消失できるが、市販のラマンシステムの多くは1050nm以上を感知できないCCD検出器を使っている。

理想としては、異なるサンプルにおける効率を最大化させるために、異なる波長で励起できる性能をラマン分光計はもつべきであろう。ただ、この性能は複数のレーザと検出器を必要とするため、コンパクトなシステムに収めることができなかった。ところが、新しいレーザ、光学素子、InGaAs検出器が登場したことで(本来は電気通信業界で発展したものである)、多波長励起のラマン分析器が手持ちや卓上フォームファクタとして入手できるようになっている。体積位相格子(VPG)を取り付けることで(2)、そういったシステムはモジュラーが統合され、コンパクトでハイパフォーマンスであり、メンテナンスに手間がかからず、長期的に信頼できるものとなり、現実的な課題を解決できるようになった(3)。異なるふたつのシステムを選ぶよりも、多波長システムひとつのほうが共通コンポーネントがあるため安価である。また、ユーザーインタフェースがひとつであること、ラマンライブラリやアクセサリが共通である、測定体積が重複する、分光計を切り替えるときに再キャリブレーションが不要であるという利点もある。

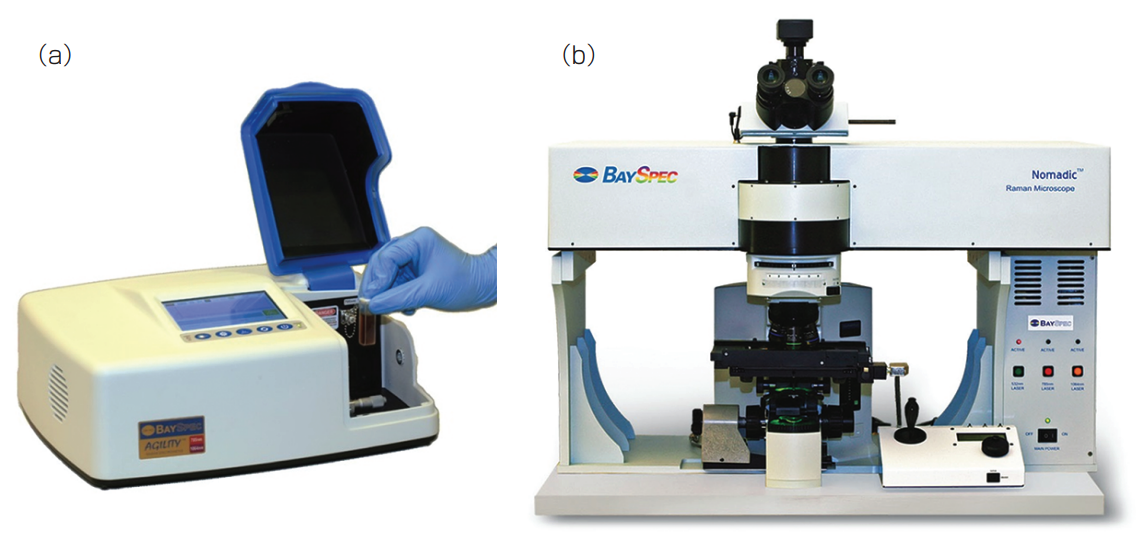

このような統合により、あらゆる状況で精度が最大化している。実際に多波長ラマンは、研究グレードの機器類として入手可能である。例えば、ハイパフォーマンスで3波長(532、785、1064nm)が利用できるラマン顕微鏡、可搬型の卓上システム(シングルバンドモデルあるいはダブルバンドモデルで532、785、1064nmが利用可能)、科学グレードのダブルバンドのラマン分光計がある(図1)。

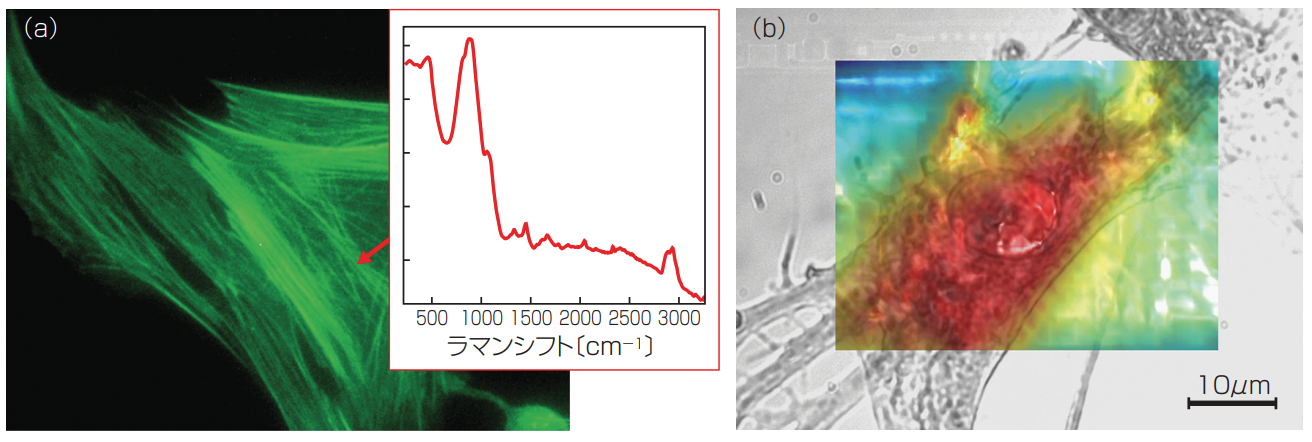

ホエジカの皮膚の繊維芽細胞をAlexa Fluor 488ファロイジン、Alexa Fluor 555ヤギ由来抗マウスIgG、TO-PRO-3 stainでラベルし、青色LED光でイメージングしたもの。ラマンスペクトルは、米ベイ・スペック社(BaySpec)のNomadicラマン顕微鏡を使い、1064 nmレーザ励起で取得した(a)。脂質ラマンマーカーを用いて再構成したカラーイメージとして、ヒトの細胞のラマンマッピングからダイレクトな生化学的な情報が得られる(b)。

図1 市販の多波長励起ラマンシステムには、Agility 785/1064デュアルバンド可搬型ラマン分光計(a)、研究グレードのNomadic 532/785/1064 トリプルバンドのラマン顕微鏡(b)がある。

アプリケーション例

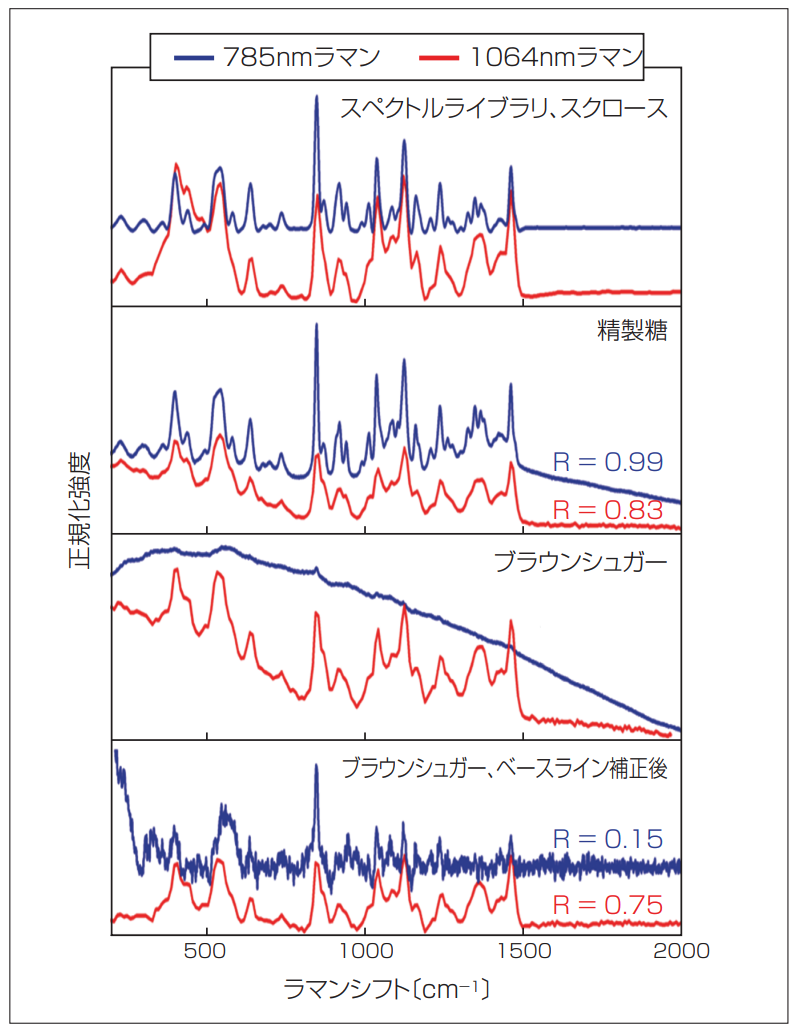

分解能とラマン散乱効率の向上により、蛍光が弱い試料では785nm励起を用いたライブラリのマッチングが好まれている。しかしながら、蛍光色素分子が存在するときには、より長い励起波長を用いるほうがより優れたラマンスペクトルを得ることができる。この事実を説明する例として、白砂糖とブラウンシュガーの測定やシグナルノイズ比(SNR)分析を挙げる(図2)。白砂糖の蛍光は弱いため、785nmを使う励起で高分解能のラマンスペクトルが得られ、積分時間も短い。しかし、ブラウンシュガーには蛍光分子であるフルラフールといった色素成分が含まれており、785nmで見られるノイジーなスペクトルを避けるために1064nmレーザを必要とする。

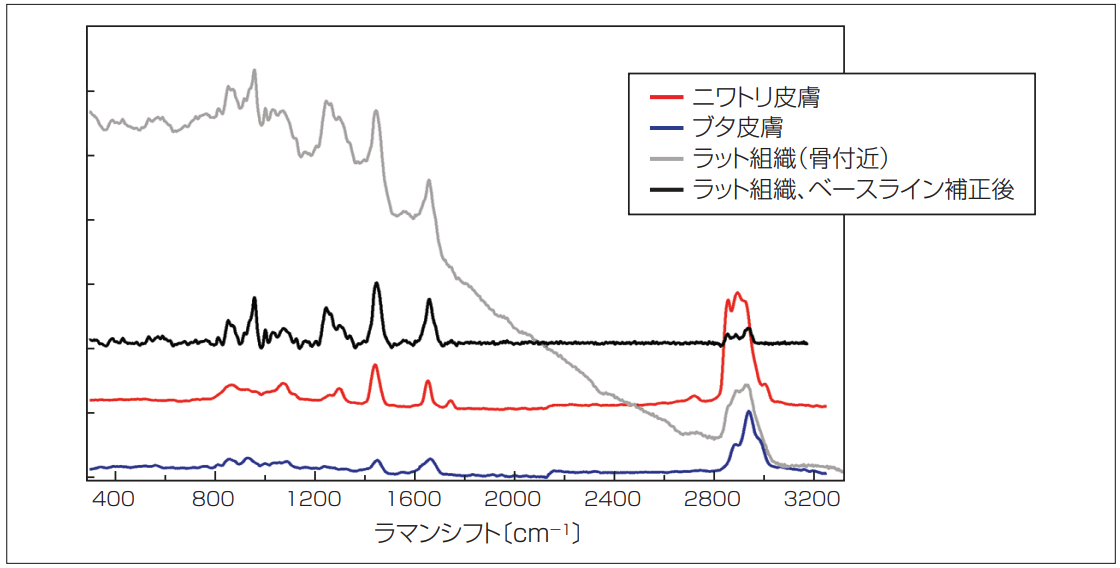

ニワトリ、ブタ、ラットそれぞれの皮膚など、さまざまな動物組織を785nm励起で調べると、異なる結果が得られる(図3)。ニワトリやブタといった明るい色の組織では、785nmでも優れた結果が得られる。だが、ラット皮膚は蛍光を発するため、1064nm励起源のほうがよりよい結果を得られる。このアプリケーションから、785nmと1064nmレーザを構成するデュアルバンドシステムの有用性がわかる。

図2 スクロース、精製糖、ブラウンシュガーを2つのラマン励起波長で比較したもの。青は785nm、赤は1064nm。

図3 ニワトリ皮膚、ブタ皮膚、ラット組織のラマンスペクトルシフト。計測には、ベイ・スペック社の785nmの卓上システムを使用し、7.5mmの焦点距離のファイバプローブでフィルタし、全測定の収集時間は10〜30秒、785 nm測定には50mW出力である。動物組織サンプルに対しては、同じレーザで高波数特性(C-H、O-H、N-Hの伸縮振動モード)を同時にキャプチャできる。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2015/11/LFWJ1511_p40-42.pdf