暖色光でライフサイエンスに貢献するファイバレーザ

技術的イノベーションによって、ファイバレーザはほぼ完全なビームクオリティで、可視スペクトルの黄色から赤色域において 10Wまで発生できるようになっている。これには、外部の共振キャビティやラマン周波数シフターを必要としない。レーザは、超解像度顕微鏡、DNAシーケンス、眼科学などのアプリケーションへのアドバンテージとなる。

2000年代半ばから、材料加工アプリケーションにおいてファイバレーザ技術が有用であることが示されてきた。しかし、ファイバレーザの設計の利点、すなわち温度や振動に対する機械的な安定性、ビームクオリティ、優れたウォールプラグ効率で赤外線(IR)域で高出力を発生させる能力が、新しいアプリケーションに対して魅力となっている。可視スペクトルにおける、より機能的で出力のあるプラグ・アンド・プレイ動作が、超解像度顕微鏡、DNAシークエンス、センシングなどといったバイオテクノロジーや科学計測に活用されている。特に、今日の多くの計測には、532nm、561nm、592nm、642nm、660nmのような波長でワットレベルの連続波(CW)レーザが要求されている。いくつかの例を以下に示す。

生体計測

空間分解能における光回折とその限界による影響は、細胞生物学向けの主力製品である遠視野の光学顕微鏡における障害となっている。その限界に挑んできたのは、誘導放出抑制(STED)、基底状態抑制(GSD)、可逆的飽和性光学蛍光遷移(RESOLFT)である。STED顕微鏡では、細胞に付着する蛍光分子を調べるために、蛍光が発生する空間を制限する。この制限は、誘導放出によって励起エリア外側の蛍光を抑制するSTEDレーザ(低出力の励起源を多層化したもの)によって行われる。このSTEDビームのかたちはまさにドーナツのようであり、焦点面で中心がゼロ強度ポイントとなるのが特徴である。この技術による空間分解能は、CW STEDビームの強度に反比例する。一般的に求められるビーム強度は、592nm、660nm、775nmで動作するワットレベルのレーザである。

レーザを基にしたサブ回折技術も、ハイスピード蛍光顕微鏡や生物学の実験で用いられている。これらの技術の多くは、単一分子局在(SML)などの広視野蛍光イメージングに依存するので(1)、しばしばバックグラウンドシグナルが問題となる。これを軽減するため、広視野イメージングと、561nm、640nm、770nmで動作する高出力を用いた分子の超並列局在が、いくつかの顕微鏡では使われている。

生体計測のもうひとつの大きな分野はDNAシーケンスである。製品として入手できるほとんどのシーケンサーはレーザ励起による蛍光に基づいている。DNAを構成する4種類のヌクレオチド(A、C、G、T)それぞれに、ユニークで検出可能な蛍光プロフィールが付属する。現在では、これらの機器はハイスループット、低コスト化が進んでいる。ゲノム解析のスピードを上げ、コストを減らすためには、DNA鎖の超並列処理が要求される。この手法では、多くのサブ回折顕微鏡のように、広視野照明と高出力レーザを必要とする。蛍光シグナルが弱い1本鎖DNAをシーケンスするときには、アプリケーションに求められるレーザ出力レベルは決定的な要因となる(2)。

ここまで紹介した超解像度顕微鏡も新世代DNAシーケンス機器も、可視スペクトルのなかでも主に緑、オレンジ、赤色域の高出力レーザを必要とする。緑色域でワットレベルの出力を発生させることは、スタンダードな半導体テクノロジーであれば比較的容易でる。しかし、同じ出力で黄色、オレンジ、赤色を発生させることは容易ではない。ファイバレーザは、これらを実現する唯一のソリューションであるとされている。これらのアプリケーションでは、環境変動があっても出力が長時間にわたって安定していることと、ほぼ完全なビームクオリティ(M2が1.1未満)が求められる。ここで求められるものは、ファイバレーザが材料加工で貢献してきた特性である。

眼科学

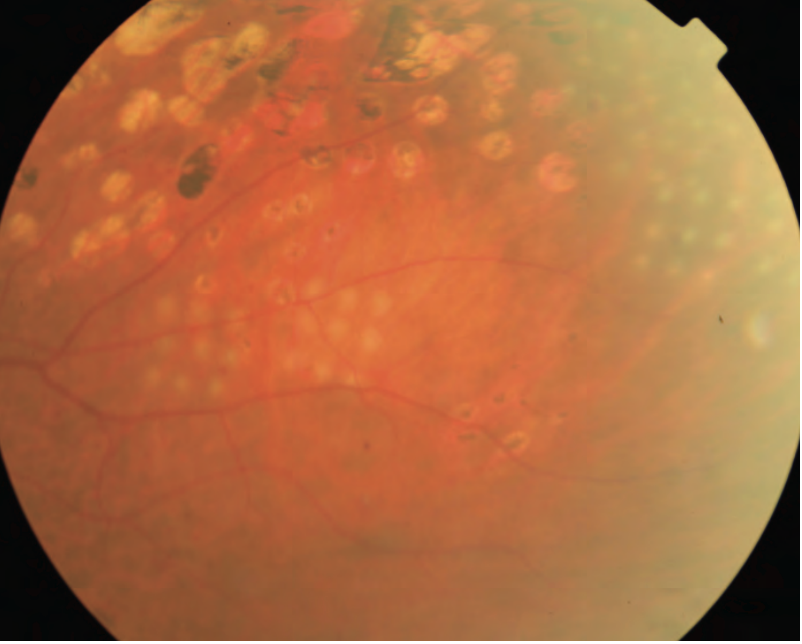

現在、眼科学で網膜治療のために使われているレーザは、主に532nmを放出する。網膜剥離の治療で、光凝固プロセスを引き起こすのに必要な出力は1〜2Wである。ここで使われる波長は、酸素ヘモグロビンとメラニンの吸収帯と一致するため、長年にわたって半導体レーザが達成できる唯一の波長であった。黄色(577nm)光もまた関連する吸収帯に一致するが、網膜のサブレイヤーに含まれているキサントフィル色素によって吸収されない(図1)。これにより、532nmによる治療と比較して、熱影響を受けるエリアがより狭く薄くなってしまう。ところが、新たなレーザ技術の開発によって、黄色レーザが達成されつつある。この特定の波長で数ワットを発生させる候補として、ファイバレーザ技術が挙げられている。ほぼ完全なビームクオリティがあれば、ファイバ伝送や、光学ヘッドによる熱負荷の軽減は、大きなアドバンテージとなる。

図1 レーザスポットの異なるセットを示すヒトの眼。577nmのファイバレーザを用い、スタンダードなパラメータの出力と光凝固時間で得られた。

黄色・オレンジ・赤色を得る

十分なビームクオリティで黄色から赤色域(一般的には560〜670nm)のビームをワットレベルで発生させることは、ほとんどの半導体技術では困難だった。

バルクのダイオード励起の半導体(DPSS)レーザでは、利得媒質が結晶である。そのため、赤色域であれば、第二高波長発生によって周波数変換された放出された波長は、Nd:TAGによる1320nmの遷移なら660nm、Nd:YVO4による1342nmの遷移なら671nmに制限される。ここでいう制限とは、達成できる光出力と効率という意味である。

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

https://ex-press.jp/wp-content/uploads/2016/01/LFWJ_Jan16_bio1.pdf