理科学用レーザの産業革命に関する再考

理科学用ウルトラファーストレーザに産業グレードの信頼性を持たせることによって、期待どおりの性能を達成する研究用ツールが実現されている状況について、解説する。

産業用レーザ応用における何十年にも及ぶ経験と、より良いコンポーネントや材料を生み出すための垂直統合により、レーザメーカーは、産業グレードの信頼性を備えた理科学用レーザを構築できるようになった。米コヒレント社(Coherent)では、信頼性が重視される他業界で長年にわたって用いられてきた、HALT/HASSという徹底的な信頼性コンセプトへの取り組みが、この目的の達成に役立っている(HALT は Highly Accelerated Life Testing[高加速寿命試験]、HASSはHighly Accelerated Stress Screening[高加速ストレス性能試験]の頭字語)。例えば、2014年のLaser Focus World誌の記事「産業用レーザの経験を経て変わる理科学用超短パルスレーザ」において、コヒレント社は、データ生産性の大幅な進歩に向けた道すじを切り拓くレベルの信頼性を備える、ワンボックス型のフェムト秒発振器に言及している。

ウルトラファーストレーザのように目まぐるしく変化する分野において、6年という月日は長いので、この産業革命のその後の進展とその状況、特に実際の理科学研究に与えた影響について、そろそろ評価すべき時期だと思う。2014年の続編となる本稿では、フェムト秒増幅器のさらに複雑で困難な領域に着目する。

チタンサファイア対イッテルビウム

長年にわたり、チタンサファイア(Ti:サファイア)は、ほぼすべての超短パルス増幅器/発振器に最適な利得材料だった。しかし現在は、イッテルビウム(Yb)をドープした結晶またはファイバが、チタンサファイアの代替として確立されており、その動作能力を補完している。Ybには、レーザダイオードを直接かつ効率的に励起できるために、チタンサファイアよりも量子欠損が小さいというメリットがある。そのため、Ybのほうがコンパクトな構造になる。

応用分野の観点からの重要な相違点は、出力、パルスエネルギー、繰り返し周波数である。チタンサファイア増幅器は、高いパルスエネルギーを供給する能力で、他の追従を許さない。ターンキー式のチタンサファイア増幅器の短パルス(35fs未満)と組み合わせることにより、テラワットレベルに近いピーク出力が得られる。従ってこれらの増幅器は、強磁場物理学や、極端紫外線(extreme ultraviolet:EUV)用の高次高調波発生、またはアト秒パルス発生など、高いフルーエンスを必要とする用途に適している。

ワンボックス型のチタンサファイア増幅器は、1 ~ 10kHzの低い繰り返し周波数で最適な性能を示す。一方、Yb増幅器は、パルスエネルギーは低いが、最大でメガヘルツレベルの非常に柔軟性の高い繰り返し周波数によって、はるかに高い平均出力(数十W)を達成する。従ってYb増幅器は、エネルギー要件は控えめだが高速データ収集を必要とする用途(イメージングや固体分光法など)や、高い平均出力が必須の分野(材料加工など)に最適である。また、新しい材料であることから、Yb増幅器のほうが性能改善の余地が多い。

本稿では、データまたは処理のスループットの面で、「産業革命」が日常的な性能、信頼性、生産性にもたらした影響を象徴する、4つの用途を紹介する。3つは理科学分野、1つは産業分野のものである。

熱安定性の課題への対処

強誘電性の材料や薄膜は、永久電気双極子に使用できるため(電気的に分極していることを意味する)、電子素子や光学素子に既に広く用いられている。しかし、単位格子数個分ほどの薄さになると、より高密度の電子部品が実装可能になり、新しい独自の(原子スケールの)強誘電性ヘテロ構造を構成できる可能性もあるため、より詳しい情報が必要である。スイス連邦チューリッヒ工科大(ETH Zurich)のモーガン・トラッシン博士(Morgan Trassin)とマンフレッド・フィービッヒ教授(Manfred Fiebig)が率いるグループは、エキシマレーザ(コヒレント社の「LPX 220」)を使用して、パルスレーザ蒸着による実際の成長過程における、初となる膜極性のin situ測定を行っている。

対称性や長距離秩序に途切れがある任意の材料において、強いレーザ光を放射すると、第二高調波発生(Second Harmonic Generation:SHG)が生じる可能性がある。この効果は過去に既に、厚みのある強磁性サンプルの診断として用いられている。しかしこれまでに、膜成長過程におけるin situ高調波発生(In Situ Harmonic Generation:ISHG)が実際に示されたことはなかった。

「SHGは、分極の影響を非常に受けやすい。そこで、SHG信号の分極依存性を利用して、強磁性薄膜内のドメイン配置をマッピングできると考えた。また、さらに重要なこととして、エピタキシャル蒸着過程においてISHGが極薄膜の分極(または脱分極)に従う可能性を調査したいと考えた」と、トラッシン氏は述べた。そのSHG装置の光源には、チューナブルな光パラメトリック増幅器(Optical Parametric Amplifier:OPA)を励起するワンボックス型のチタンサファイア増幅器(コヒレント社の「Astrella」)が使われている。

この手法は成功し、膜の厚さがゼロから単位格子数個分にまで成長する過程の強磁性分極特性が測定可能であることが実証された。この成功に基づき、トラッシン氏のグループは、ヘテロ構造のモデル素子に層を組み込む際の局所分極の向きを調べるために、この手法を適用している。

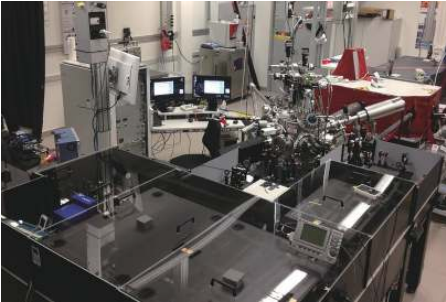

「産業グレードの信頼性」の影響はどこに現れているだろうか。「周辺温度の変化に対するこの増幅器の安定性は、われわれの取り組みにおいて特に重要である。これらの薄膜の成長は、内部温度が950°Cにも達する蒸着チャンバ内で行われるため、研究室の温度が日中大きく変化するのは避けられない(図 1)。しかし、重要な増幅器出力(指向性とパワー)のパラメータは、幸いなことに影響を受けない」と、トラッシン氏は述べた。

図1 チューリッヒ工科大において、Astrella増幅器は、内部温度が950°Cにも達する蒸着チャンバの近くに配置されているにもかかわらず、出力安定性を維持する。(提供:モーガン・トラッシン博士)

(もっと読む場合は出典元へ)

出典元

http://ex-press.jp/wp-content/uploads/2021/01/12-15_ft_scientific_lasers.pdf